除了谋取皇位外,隋炀帝杨广一生所做的都是亏本生意,最后,不得不用自己的命来赔……

人言隋炀帝“能文能武,有勇有谋,绝顶聪明”,其实,纵观其一生,所谓聪明只是小聪明,占小便宜吃大亏。除了谋取皇位外,隋炀帝杨广一生做的都是做赔本生意。

小聪明的最突出表现是只顾眼前,没有长远打算。故而,也无法保障长远利益。

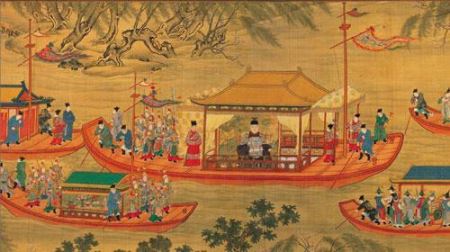

在政治上,有远见的帝王一般都有限制地使用民力。这倒不是说那些帝王心地善良,而是他们深知:有鸡才有蛋,要永远有鸡蛋吃,就不能把所有鸡吃光。而杨广的政治却是杀鸡取卵的政治,一言以蔽之,曰:折腾到死。他在开运河使用民力上不遗余力,让马儿跑不给马儿吃草,表面看是节约了劳动成本,实际上却大伤元气,一劳永衰。赔了坐稳皇位的老本!

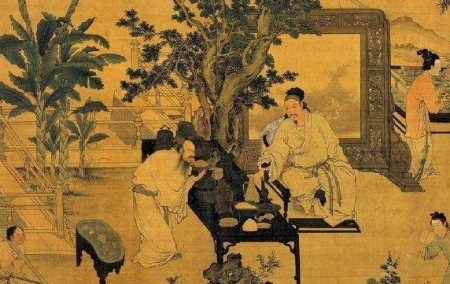

在经济上,他死要面子却让百姓活受罪。他的“朝贡式贸易”害苦了都城店家。隋炀帝在位时的大年正月,总要在都城大肆铺张。陪都洛阳大演百戏,招待西域商人,前后达一个月之久。所有店铺都用帷帐装饰,让西域的商人们免费吃饭,免费住宿。而这些费用一旦皇家结不了账,就要落在店家头上,这简直是皇帝拉着店家一起赔本赚吆喝。

皇帝杀父霸母是宫廷内部的事,黎民百姓管不了那么多。但是,你不能总让天下人做赔本的买卖,皇帝请客,百姓买单,这种事情多了,不仅掏空了国库老底,经济要下滑,而且民意支持率也肯定会暴跌。

在外交上,他没有战略眼光,只因高丽不来朝而发动战争,战争只为换得“名义上的尊重”而毫无实际利益,结果得不偿失。

有历史学家曾这样为隋炀帝鸣不平——秦始皇做过的事,他(隋炀帝)多半也做了,但是他没有焚书坑儒;隋炀帝做过的事,唐太宗多半也做了,然而,秦始皇、唐太宗都有“千古一帝”的美誉,隋炀帝却落了个万世唾骂的恶名。

诚然,隋炀帝没有焚书坑儒,但他却不许读书人比自己聪明,否则杀无赦。只要碰到诗比他写得还好的大臣,一定要找借口杀掉。当时内史侍郎薛道衡才名冠绝南北,著作郎王胄文词为天下准则,杨广就恨得牙痒痒,找点小错就把他们杀掉。如此不尊重人才、鸡贼一样的胸怀,难道比焚书坑儒的秦始皇要好很多吗?

唐太宗兵变夺位之后创造了贞观之治,隋炀帝杀父霸母之后,一步步将富庶之国折腾进了深渊,彻底把江山这笔买卖做砸,如何可比聪明一世的唐太宗?

大智慧者是大智若愚,而小聪明的杨广是大愚若智。

隋炀帝一生所做的最后一笔赔本生意,是跟逆臣宇文化及所做的交易。

他在四面楚歌的岁月,左右全部换上了宇文化及的人保护自己,以为这样就可以换得宇文化及的死心塌地,孰料宇文化及最渴望的物件是皇椅,当这位“人生故当死,岂不一日为帝乎”的逆臣逼宫时,隋炀帝不得不用自己的命来偿还这笔最后的赔本买卖,将自己的人生提前结束。

皇帝的买卖应该怎么做?隋炀帝给后代帝王留下了宝贵的反面精神财富,令后代的唐帝王相当程度地吸取了前车之鉴,得以一边作威作福一边延年益寿,这大都依然与帝王的心地善恶无关,而基本取决他们的心智——聪明的大小所致。

辛酉政变成功的真相 慈禧太后是如何获得胜利的?

辛酉政变成功的原因:辛酉政变是1861年(十一年)咸丰帝病死后,太后联合恭亲王奕訢发动的一次宫廷政变。打倒了顾命八大臣势力。为赞襄政务大臣(又称顾命八大臣),辅弼皇太子载淳为帝,总摄朝政,以时在夏历辛酉年得名。又因改变其祺祥年号而称“祺祥政变”,亦称“北京政变”。 “辛酉政变”取胜的直接原因是: 第一,两宫皇太后和恭亲王奕,抓住并利用官民对英法联军入侵北京、火烧的强烈愤怒,对“承德集团”不顾民族、国家危亡而逃到避暑山庄的极大不满,把全部历史责任都加到顾命八大臣头上。也把咸丰到承德的责任加到他们头上。从而两宫皇太后和恭亲王奕取得了政治上的主动,争取了官心、军心、旗心、民心,顾命八大臣则成了替罪羊。 第二,两宫皇太后和恭亲王奕,利用了顾命大臣对慈禧与奕炘的力量估计过低而产生的麻痹思想,又利用了帝后虽是孤儿寡母,却掌握“御赏”、“同道堂”两枚印章——顾命大臣虽可拟旨不加盖这两枚印章却不能生效,两宫太后与奕炘可由大臣拟旨加盖这两枚印章便能生效的有利条件。 第三,两宫皇太后和恭亲王奕,抢占先机,先发制人,没有随大行皇帝灵柩同行,摆脱了顾命大臣的控制与监视,并从间道提前返回,利用自农历7月17日咸丰皇帝逝世,到咸丰皇帝灵柩运到皇宫,其间有七十四天的充分时间,进行政变准备。原定农历9月23日起灵驾,29日到京,因下雨道路泥泞,而迟至9月3 日到京,比原计划晚了四天。而两宫太后于29日到京,30日政变,时间整整差了三天。这为她们准备政变提供了时间与空间,打了一个时间差与空间差。 第四,两宫皇太后和恭亲王奕,清楚地意识到并预感到:这是他们生死存亡的历史关键时刻,惟一的出路就是拼个鱼死网破。慈禧曾风闻咸丰皇帝生前肃顺等建议他仿照杀其母留其子的“”故事,免得日后皇太后专权。这个故事,《汉书·外戚传上》记载:汉武帝宠幸钩弋夫人赵婕妤,欲立其子,以“年稚母少,恐女主颛恣乱国家”。赵婕妤遭汉武帝谴责而死。汉武帝临终前,立赵婕妤子为皇太子,以大司马、大将军辅少主,是为汉昭帝。但是,咸丰皇帝没有像汉武帝那样做,而是用“御赏”和“同道堂”两枚印章来平衡顾命大臣、两宫太后之间的关系,并加以控制。结果,这两枚印章被两宫太后所利用,打破了初始的权力平衡结构。 “辛酉政变”是君权与相权的一次大的冲突,表现了两宫皇太后和恭亲王奕的聪明才智。它的重大结果是体制的一大改变。经过“辛酉政变”,否定“赞襄政务”大臣,而由皇太后与慈禧皇太后垂帘听政,这是重大的改制。“辛酉政变”后,恭亲王奕为议政王,这是当年睿亲王辅政的再现。但有一点不同:既由帝胤贵族担任议政王、军机大臣,又由两宫太后垂帘听政。这样皇权出现二元:议政王奕总揽朝政,皇太后总裁懿定。这个体制最大的特征是皇太后与奕联合主政,后来逐渐演变为慈禧独揽朝政的局面。随之产生一个制度:领班军机大臣由亲贵担任,军机大臣有满族两人、汉族两人。在清朝时期,大体维持了这种五人的军机结构局面。 “辛酉政变”就满洲贵族而言,主要是宗室贵族同帝胤贵族的矛盾与拼杀。两宫皇太后特别是慈禧皇太后,主要利用和依靠帝胤贵族,打击宗室贵族,取得了胜利。 同治皇帝在辛酉政变后,内有两宫皇太后垂帘听政,外有议政王奕主政,从而开始了“同治新政”。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

隋炀帝与唐太宗本来很相似:开拓疆土竟还胜一筹

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。