听说现在制作毛笔用尼龙等化纤当原料,对书写效果会不会有影响?

优质回答:

毛笔笔头中加入尼龙,其实并非完全是偷工减料,适量尼龙可以增加笔头弹性。

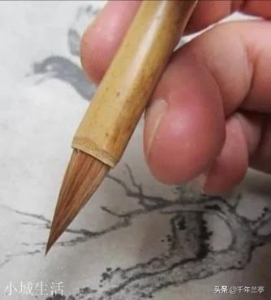

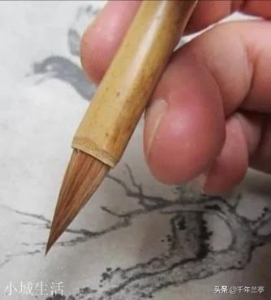

我们知道,毛笔有狼毫、羊毫和兼毫之分。

狼毫使用的是黄鼠狼的毛,而并非“喜羊羊、灰太狼”中的狼。狼毫的优势在弹性好,劣势在蓄墨性较差。狼毫多用于书写篆书、隶书、楷书,当然,二王一路的小行书也宜用狼毫。

羊毫使用的是山羊的毛,而并非绵羊。羊毫的优势在蓄墨性好,但弹性较差。羊毫多用于书写行书、草书。兼毫顾名思义是羊毫与狼毫一起制作而成,但二者不是混杂在一起,而是中间是狼毫,称为柱,四周是羊毫,称为披。兼毫兼具狼笔与羊毫的优点,属“万能型”毛笔,适合不同书体。

但是不管是山羊毛还是黄鼠狼毛,成本都较高,以狼毫为例,一支书写小楷的纯狼毫,没有二百元拿不下来。

为了降低成本,同时也是为了降低毛笔售价,价格低廉的尼龙就被掺入笔头,所以我们花二三十元也可以买到狼毫笔,但不可避免的是,中间加入了不少尼龙。

加入尼龙的一大好处就是笔的弹性变强(加尼龙在业内称为加健),而缺点则是不吸墨,蘸一次墨写不了几笔。

写硬瘦一路字体的书法家,则对加健毛笔比较偏爱,当然,尼龙不能加得太多。

更多文章,敬请关注千年兰亭。

其他网友观点化纤毫有强键作用,也耐磨些。现代制笔都会加化纤,比例多少是个良心帐,对书写效果而言影响不大。

其他网友观点我曾经就买过化纤制作的毛笔,那是被文具店老板骗了,毛笔不吸墨,分叉等问题严重,根本不能用,所以选毛笔千万别买化纤的,否则白浪费钱

其他网友观点我是学习了几十年毛笔字的人,对书法的追求也很执着,但从制笔材料上看,觉得应该支持用非残害动物途径获取的材料的探索,用动物毫做制笔材料,对动物伤害太大,不利于生物多样性……

其他网友观点有在羊毫中加几根尼龙的,起加健作用,相当于以前加的猪鬃,不耐用,容易变形,支出来。成本低啊,用猪鬃得把一根劈成三四根,费人工。也有些小笔全是尼龙,冒充狼毫,色是染的,没法用

其他网友观点纯狼毫笔太贵,而且磨损非常快,不如羊毫兼亳耐用,像我这种天天写的消耗不起,而且毛笔它就是个消耗品,十天半月就换了,真没必要买太贵的,土豪算我没说。据我所知有的好尼龙还有鳞片,蓄墨也不错,弹性也适中,已经很接近动物毛了。总之,当你可以掌握调锋和用笔时就知道其实重要的是手,而不是笔,这就是古人说的善书者不择笔的原因,往往初学时都会纠结于笔,总认为是笔不好用。[害羞]

其他网友观点现在市场上的毛笔,多数都含尼龙材料,甚至有些笔以尼龙毫为主。

1、随着技术进步,尼龙毫的书写性能还是不错的,已经超过了大部分的动物毫。

2、尼龙毫的性能还有待提高,以满足更高需求,如小楷、微书等。

3、商家对此多避而不谈,只说兼毫。一旦说明,此笔就不能值钱了。

总之,我们应了解、接受尼龙毫,并期待它有新的进步!

其他网友观点20年前就在上海的周虎城买过一种叫小金水的小楷笔。红色的毛尼龙的。非常有弹性,写字笔锋健锐。 挺适合写欧体字的。我记得每只要4毛5。

其他网友观点既然是毛笔,最好还是用动物的毛。古代有羊毫、狼毫等,别出心裁的还有鼠须或者是婴儿满月时的胎毛。

其他网友观点以前见过一种一次性的纯尼龙的毛笔,墨水提前封好了。用完了没办法再加。书写流畅挺拔!日本产的。

毛笔发明者秦国大将蒙恬为什么没有好下场

提起,自然而然就会想起毛笔和。虽然蒙恬是是一介武夫,但是他的文化素养非常高。他在行军打仗过程当中受到动物毛发的发,创造性的使用动物毛发代替竹签当做写作工具,是毛笔的发明者。 图片来源于网络 蒙恬眼光卓越,为抵御外敌侵略,他将秦、齐、赵三个国家的长城连接起来,抵御了匈奴了侵犯,维护了安定局面。家族在早是齐国人,后来搬到秦国居住,先后三代都是秦国的爱将。 非常赏识和重用蒙恬兄弟,因为他们的父辈就是秦国的重臣,可谓是世代忠良。蒙恬,英勇善战,多次抵制匈奴入侵,可以说打的匈奴是闻风丧胆,不敢越雷池半步,在相当长一段时间内维护了安定的局面。他弟弟也是朝中重臣,把持一定朝权。兄弟二人在朝堂上,势必引起别人的嫉妒,其中就是他们的死对头,赵高在生死线上转了一圈回来之后,对蒙恬兄弟是恨之入骨,时刻想着除掉他们。 政治斗争的残酷的,也是无情的,纵观历史,相当一部分人成为了派系斗争的牺牲品。秦始皇在位时,蒙恬兄弟是出尽风头,锋芒毕露,可是秦始皇死后,他们立刻就遭到了赵高等人的残酷打压,赵高、通过篡改遗昭,废掉太子,逼迫蒙恬和弟弟自杀,这大概也符合物极必反这一自然规律吧。 蒙恬怎么死的 蒙恬帮助秦始皇平定天下,立下了卓越功勋,可以说没有蒙恬就没有的一统天下。蒙恬出身武将世家,祖辈效忠于秦国王室,为国鞠躬尽瘁。但就是这样一位忠君爱国将才最终却没能落得个好下场,死在了他誓死效忠的秦国手中。 图片来源于网络 秦始皇生前对蒙恬非常信任,每次出行总是让蒙恬跟他坐一辆马车。君臣之间讨论天下之事可谓是“君臣一心,其利断金”。秦始皇赐予了蒙氏家族至高无上的荣誉,不光是对蒙恬加官进爵,就连他的叔伯兄弟也都在朝中担任要职。蒙恬感激皇恩,更加卖力辅佐,觉得对秦始皇的恩宠无以为报。蒙恬对秦朝王室,他熟读律法,赏罚分明,就算对待皇帝身边的人也丝毫不留情面,这就为他的死埋下了伏笔。 蒙恬执法严格,内臣赵高犯了法,他也将赵高收监判刑。秦始皇亲自为赵高求情,得到蒙恬的许可后才恩赦了赵高。赵高对此耿耿于怀,一直找机会除掉蒙恬。秦始皇出外巡游,突然暴毙。赵高伙同篡改诏书,扶持胡亥继位,并将处死。胡亥上台后。赵高又提出将秦始皇时期的有功之臣统统灭口永决后患,这其中就包括让他恨得咬牙切齿的蒙恬。胡亥听信赵高谗言,赐死了蒙恬。 可惜蒙大将军一代风流人物,最终却命丧小人之手。所以说,要想在社会立足千万要分清君子和小人,千万不要得罪小人。 蒙毅和蒙恬真的存在吗 看完《神话》,或许很多人都会问:“蒙毅和蒙恬真的存在吗?”电视剧里的大将军在历史河流中是否真的出现过,然后留下一些痕迹?他们是否有像剧里那么绚丽斑斓的人生,敢爱敢恨,饮酒对歌,驰骋沙场。 图片来源于网络 据史料记载,蒙恬是秦时的将军,山东省蒙阴县人,其祖父蒙骜,父亲蒙武都是秦国的名将,其弟蒙毅也位至上卿。所以,蒙毅和蒙恬是切切实实真实存在的人物。蒙氏兄弟同时效力于秦始皇,蒙恬担任外事,在边疆之外带兵打仗,抵御外侵;蒙毅常为内谋,在朝廷之上为秦始皇出谋划策,进谏忠言。他们被合称为“忠信”,皇宠国恩,荣耀一时。 有云:“吾适北边,自直道归,行观蒙恬所为秦筑长城亭障,,通直道,固轻百姓力矣。”说的就是蒙恬在率三十万蒙家军北击匈奴,收复河套一带后,修筑万里长城,西起陇西东至辽东,把原来燕、赵、秦的长城连在了一起,抵御外敌的同时还方便了百姓生活交通。正是因为有了蒙恬的一番努力,才有了我们现在看到的万里长城。现在万里长城被称为世界八大奇迹之一,是我国的标志。再踏上长城的驿道,抚摸每一块古砖,似乎都能听得到,它们讲述蒙恬当年风光无限的岁月往事。 真正光芒闪耀过的人,是不会被历史长河冲刷走的,也不会被时间岁月蒙尘。他们留下的每一处痕迹都在用自己的语言诉说着,他们曾经来过。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

玄武-文房四宝谁发明的 文房四宝中的毛笔是谁发明的

文房四宝谁发明的一文房四宝中的毛笔是谁发明的 一提到书法,很多人就会联想到毛笔。可是毛笔是怎么由来的,却很少有人知道。 “笔”在我国古代指毛笔。据传,毛笔是蒙恬发明的。秦统一六国后,蒙恬率军击溃匈奴,收复了大片土地。当时秦始皇军纪很严,凡重大军情均限时呈报,延误者都以极刑处置。蒙恬为奏报战争的事非常伤脑筋。因为当时奏章均用刀刻竹简,很费时。一急之下,蒙恬拽过麻做的枪缨捆在竹竿上,蘸墨在绫帛上写了一道奏章。但因为不太好使,蒙恬用过之后便随手把它扔到石灰坑里。后来,蒙恬又受命修北部长城,由于秦始皇防患心切,不断询问工程进展情况,蒙恬手下的秘书几乎天天熬夜赶制竹筒上奏近情。竣工之日,蒙恬报功心切,决定亲书奏折,但刻竹筒太慢,他想到上次扔到石灰坑里的东西,便捞上来再使用,结果发现比上回好用多了,便很快在白绫上写好了奏章。以后,蒙恬常用这种笔写奏章,制笔的笔须也改用狼毛,蒙恬就又为此取了名,曰“笔”,意为用毛和竹制成的。 在毛笔的发展过程中,笔杆变化并不明显,因为笔杆优劣主要在于圆直与否,所以一般都选竹竿为材料。也有用象牙、犀角、玉石、紫檀木等名贵材料制作笔杆的,但实用性并不强,价格也昂贵,且重量太大,与笔头的比重不适宜以至影响书写。笔的长短变化也不明显。 文房四宝之一:砚台是谁发明的 砚,是磨墨器,又称砚台、砚田、墨池、墨海、墨盘。自古以来,砚的类别各异,品种繁多,从砚的质地分可分为玉砚、银砚、铜砚、铁砚、陶砚、瓷砚、石砚、漆砚等,然而最普遍、最实用的还是石砚。刘禹锡《送鸿举游江西》诗中写道:“使君滩头拣石砚,白帝城边寻野蔬。”砚台有多久历史?是谁发明的?据《古今事物考》说:“自有书契,即有此砚。盖始于黄帝时也。” 据东北师范大学考古学教授魏存成介绍,1978年,在山东临沂市区东南隅的金雀山附近的第11号汉墓内,出土了一套完整的盒砚,这套彩绘盒砚,包括砚石、砚盖和砚盒三部分,砚石是一块经过仔细加工的长方形石板,长16厘米,宽6厘米,厚0.2厘米,砚面上还残留着墨迹。这是汉代的一件实用研墨器,它距今已两千多年了。考古学家还在湖北省云梦县睡虎地秦墓中发现了一方石砚,砚及研墨石都是在鹅卵石的原形基础上稍略改动一下后制成的,这方秦砚及砚石面上均有使用过的痕迹和墨迹。 但上述的石砚还不是最早的砚台实物。1980年,我国考古工作者在陕西临潼姜寨遗迹发掘出一套绘画工具,其中就有一块石砚,上面还有石盖,掀开石盖,砚石凹处有一支石质磨棒。据魏存成教授讲,姜寨遗迹属仰韶文化初期的一处母系氏族村落。这一发现,把砚台的历史推到了五千年之前。由此可见,砚台是随着华夏文化的发展而发展起来的。 中国的砚台经秦汉,越魏晋,到了唐宋,出现了一个辉煌的时期,开始了用广东端州的端石,安徽的歙石,甘肃临洮的洮河石制砚台的历史,生产了著名的端砚、歙砚、洮河砚。唐代著名书法家柳公权在《论研》中记述:“蓄砚以青州为第一,绛州次之。后始重端、歙、临洮,及好事者用未央宫铜雀台瓦,然皆不及端,而歙次之。”于是史书上便将“端、歙、临洮”,合称为“三大名砚”。清代末期,又将山西绛州的澄泥砚,与端、歙、临洮砚,合称“中国四大名砚”,一直到今天,人们还是这样讲。据省书法家协会的专家介绍,在四大名砚中,端砚最上乘,名声最大,它有“群砚之首”、“天下第一砚”、“文房四宝的宝中之宝”的美誉。端砚产于广东肇庆市东郊的端溪,在我省文具市场上一直大受欢迎。据《石隐砚谈》记载:“始于唐武德(唐高祖李渊年号)之世。”因肇庆在古时属端州,端砚因此而得名。端砚的石品优良,其质坚实细腻,滋润娇嫩,素有“秀而多姿”、“发墨不损毫”的特点。关于端砚的成名,民间还有一个美好的传说:晚唐时,端州有个姓梁的举人赴京会试,应试之地京都正降大雪,天寒地冻,考场内应考的举人们研出的墨汁都结了冰,唯独端州的梁举人在端溪砚台上研出的墨汁不结冰。梁举人考中了进士,皇帝得知,将端砚列为贡品,从此端砚名扬四海。 端砚历来被文人墨客视为珍宝。唐代诗人李商隐曾得到一块端砚,上面有一种花点,碧玉晶莹,凡见到此砚者都赞不绝口,称之“青花”,李商隐在“青花”砚的背后刻上“玉溪生山房”几个字。据说它磨出来的墨不仅不结冰,而且还“香气袭人”。后来这块端砚到了苏东坡手中,苏东坡爱之如命,并在砚铭上刻上:“千夫挽绠,百夫运斤,篝火下缒,以出斯珍。”我省业内人士指出,古时开采端砚的砚石得来十分艰难,由于坑洞终年被水浸渍,坑道倾斜弯曲,不仅劳动强度大,且有生命危险。 正因如此,古时,端砚列为贡品,朝廷设有“砚官”督办砚务,禁止民间采制。但一些贪官污吏,恶棍土豪却借此巧取豪夺,贪赃牟利,鱼肉百姓,更加重了人民的灾难。然而也有例外,明朝王元珍在端砚的砚铭上镌刻着一则有关包公与端砚的故事,赞美包公执法不阿,为官清廉的精神。宋六宗庆历二年,包公奉调端州任知郡事。他爱好书法,更喜端砚。然而他为官正直清廉,坚持不取一砚。当他离任升任御史之日,行舟至羚羊峡时江面上突然狂风大作,波涛翻滚。包公站立船头,不禁仰平长叹:“我包拯没做亏心事,奈何天理不容?”说毕便让随从搜索船舱,看有无不清之物。家人包兴深知主人脾气,慌忙取出一方“双龙争珠”端砚,告知乃地方乡绅所赠,包公即将它抛入江中。顿时,江面上风平浪静,云散日出。与此同时,江边冒出了一块美丽的绿洲,后人将此绿洲称为“砚山”,至今犹在。 中国第二大名砚歙砚,产于唐宋时的安徽歙州,其中最负盛名的是婺源县的龙尾山,又称砚山,这里出产的砚台称为“龙尾砚”。第三大名砚洮河砚:产于甘肃西南洮砚乡的洮河水底,颜色墨绿,经过研磨后可看到黄膘水纹,如浪似云。洮河砚在唐代就已名扬天下,它具有发墨快、耐用、蓄水持久、色浓保湿、利笔等优点。 在“四大名砚”中,唯独澄泥砚与前三者不同,它不是石料制作而成。在长春市自由大路上的一家大型文具商店,销售经理告诉记者,澄泥砚是以澄混为原料,经特殊焙烧工艺而制成的珍贵砚台,它产于山西绛州,始于唐代,至今已有千余年的历史,被誉为“唐砚”。由于泥料可塑性大,因而它具有自己独特的雕塑风格,注重形象的塑造,讲究精雕细刻,图案和造型古朴大方,质地细腻,但又细而不涸,坚而不燥。澄泥砚在我省书法家和收藏家中享有很高的口碑。 除了上述四大名砚外,在我省砚台销售市场上,常常可以看到山东的“鲁砚”;宁夏的“贺兰砚”;江西的“金星砚”、“罗纹砚”;吉林的“松花砚”;四川的“陕砚”;山西的“段砚”;浙江的“西砚”;河南的“天坛砚”;河北的“易水古砚”等。 砚台乃中华民族文化的有机组成部分。难怪有外国友人如此评价:“从每一个砚台,可以体会到中国悠久的历史和文化。” 砚台,研磨用具。 汉刘熙《降名·释书契》:“砚,研也;研墨使和濡也。”汉许慎《说文》:“砚,石滑也。”“滑”训作“利”,与研磨用义。我国自古就把砚解释为研磨工具。我国制砚,历史久远。古砚多用铁、铜、银、石、瓦、陶、澄泥、玉、漆等制成,最早的砚材,大概是石。品种繁杂,装饰各异。随历史的演进,形制也各具特色,富有强烈的时代气息。现产地以广东肇庆、安徽、甘肃、宁夏、山东、河南、河北等地为主,都具有砚石细腻、雕刻精美、发墨快、不损笔、不易干涸和易于洗涤等优点。艺人因材施艺,充分利用砚石的各种天然形态、色汗纹理、透明石眼,巧于雕成各式砚台,风格清隽高雅,堪称文房之宝。 中国最早的砚台是什么时候产生的?它和我们现在使用的砚台有何区别呢? 考古学家曾在陕西省临潼县姜寨一处原始社会的遗址中,发现了一套原始人用以陶器彩绘的工具,其中有一方石砚,砚有盖,砚面微凹,凹处并有一根石质磨杵,砚旁留存数块黑色颜料。很显然,这是先民们借助磨杵研磨颜料的早期砚的形制。由于这处遗址归属于母系氏族时期的仰韶文化,故这方砚台的实际寿龄已超过了五千个春秋。 砚这种附带磨杵或研石的形制从什么时候才开始发生改变,即取消磨杵或研石,而接近于现在的砚呢?目前所知,要直到两汉时期。汉代由于发明了人工制墨,墨可以直接在砚上研磨,故不须再借助磨杵或研石来研天然或半天然墨了。如此看来,磨杵或研石经过史前及夏商周共三千多年的漫长跋涉,才逐渐消隐,尽管今天已不为所用,但其为传播文化立下的功绩仍不可没。 砚虽然在“笔墨纸砚”的排次中位居殿军,但从某一方面来说,却居领衔地位,所谓“四宝”砚为首,这是由于它质地坚实、能传之百代的缘故。所以,现今社会上“四宝”中以砚最为多见,受人喜爱的范围也最为广泛。 中国最早的砚台是什久时候产生的?它和我们现在使用的砚台有何区别呢? 考古学家曾在陕西省临潼县姜寨一处原始社会的遗址中,及现了一套原始人用以陶器彩绘的工具,其中有一方石砚,砚有盖,砚面微凹,凹处并有一根石质磨杵,砚旁留存数块黑色颜料。很显然,这是先民们借助磨杵研磨颜料的早期砚的形制。由于这处遗址归属于母系氏族时期的仰韶义化,故这方砚台的实际寿龄已超过了五千个春秋。 砚这种附带磨杵或研石的形制从什么时候才开始发生改变,即取消磨杵或研石,而接近于现在的砚呢?目前所知,要直到两汉时期。汉代由于发明了人工制墨,墨可以直接在砚上研磨,故不须再借助磨杵或研石来研天然或半天然墨了。如此看来,磨杵或研石经过史前及夏商周共三千多年的漫长跋涉,才逐渐消隐,尽管今天已不为所用,但其为传播文化立下的功绩仍不可没 文房四宝之一:纸是谁发明的 蔡伦是我国古代最伟大的发明家,造纸术的发明者。在没有发明纸以前,古代各国人民曾想尽办法,利用石头、砖头、树叶、树皮、蜡板、铜、铅、麻布和兽皮、羊皮等等,文字记录下来。 在我国商朝时,人们把文字一笔一划地刻到龟甲和牛、羊、猪等动物的肩胛骨上;随后,人们又用规格一至的木片(又称简)和竹片(又称牍)来书写文章;以后,还用以丝织品缣帛为纸来书写的办法。东汉时期,随著经济和文化的发展,竹简、缣帛越来越不适应书写的需要。为了制造一种比较理想的书写材料,蔡伦在前人利用废丝绵造纸的基础上,采用树皮、麻头、破布、废鱼网为原料,成功地制造了一种既轻便,又经济的纸张,总结出一套较为完善的造纸方法,使造纸技术有了悦跃的进步。公元 105 年(元兴元年,汉和帝刘肇年间),蔡伦将造成的纸张献给朝廷,受到皇帝的赞扬。从此,人们都用这种纸,并在全国通称蔡伦造的纸为「蔡侯纸」。 公元 121 年,东汉朝廷内部争权夺利的斗争牵扯到蔡伦,汉安帝刘祜命令他投案。蔡伦耻於受审,即洗浴全身,换上最漂亮的衣服,然后服毒自尽。 公元 8 世纪,我国已经广泛使用纸,这后的几个世纪中,我国将纸出口到亚洲各个地方,并严保造纸秘密。公元 751 年,唐朝和阿拉伯帝国发生冲突,阿拉伯人俘获几个中国造纸工匠。没过多久,造纸业便在撒马尔罕和巴格达兴起。就这样,造纸技术便逐渐在阿拉伯世界各地传开,那里开始广泛使用纸张,后又经阿拉伯诸国传到北美和欧洲。据史书记载,在蔡伦发明造纸术后的 1000 多年,欧洲才建立第一个造纸厂。虽然现代的造纸工业已很发达,但其基本原理仍跟蔡伦造纸的方法相同。造纸原料十分之七八已为木浆所代替,但造高级印刷纸、卷烟纸、宣纸和打字蜡纸等,仍不外蔡伦所用的破布、树皮、麻头、废鱼网等原料。 « 1