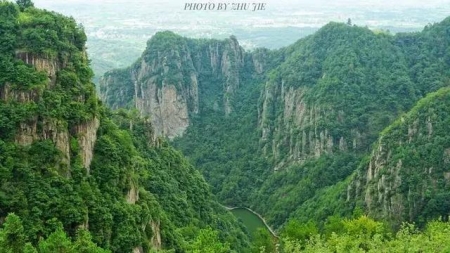

香格里拉,这个名字如同一阵轻风,吹拂在人们的心头,勾勒出一片神秘而美丽的画卷。在这个永恒、和平、宁静的地方,四面雪山环绕的草原、阳光洒满每个角落的和谐光辉、活佛大街上神态自若的僧人、辉煌神秘的寺庙和淳朴善良的藏族人民构成了香格里拉的独特风景。

一、香格里拉的起源和含义

香格里拉这个名字最早出现在1933年美国小说家詹姆斯·希尔顿的小说《消失的地平线》中。小说中,香格里拉是一个藏区隐秘而美丽的山谷,由一位高僧领导着一群人过着简单而幸福的生活。这个名字引发了人们对理想乌托邦的向往。希尔顿没有明确指出香格里拉的具体位置,只是暗示它可能位于西藏或附近地区。

香格里拉这个名字可能源自藏语“香世界之最”,意为“源头”或“心灵之源”。香世界之最在藏传佛教中是一个重要的概念,指一个隐秘而神圣的王国,在那里居住着高级修行者和智慧者。另有一种说法认为,香格里拉源自梵语“香卡拉”,意为“神圣的地方”或“幸福的地方”。无论其起源如何,香格里拉不仅是一个地理上的地方,更是一种心灵上的境界。

二、香格里拉的传说和寻找

香格里拉不仅是一个名字,更是一系列传说和故事的代表。其中,关于一位名叫桑吉·多吉的藏族僧人的传说尤为著名。

桑吉·多吉生于17世纪,展现出超凡的智慧和悟性,被认为是一位活佛。他游历西藏各地,传播佛法,建立寺院。最终来到云南省迪庆藏族自治州,发现了一个隐秘而美丽的山谷,他认为这里就是传说中的香世界之最。在这里,他修行多年,著书《香世界之最之旅》,详细描述了这个地方的风景、文化、历史和宗教。他预言,这里将成为世界和平与觉悟的中心。

桑吉·多吉去世后,他的书保存在松赞林寺,成为香格里拉寻找之旅的线索之一。自20世纪30年代起,许多探险家、学者、记者和旅行者前往云南,根据桑吉·多吉书中的线索,寻找这个理想的乌托邦。其中,美国作家约瑟夫·洛克成为第一个向西方介绍香格里拉的人,他的探险经历和对香格里拉的描述深刻影响了后来的研究和创作。

三、香格里拉的候选地和争议

随着人们对香格里拉的探寻,出现了许多可能是香格里拉的地方,这些地方都有着与香格里拉相似的特征。最著名的几个候选地包括:

迪庆州香格里拉市: 位于云南省迪庆藏族自治州,被认为是希尔顿小说中香格里拉的原型。这里有着与桑吉·多吉书中描述的山谷相似的地貌,还有松赞林寺等重要的文化遗产。

甘孜州稻城亚丁: 位于四川省甘孜藏族自治州,被称为“中国最后一片净土”。这里与藏传佛教经典中描述的香世界之最相符,拥有神山、五色湖等壮丽景观。

青海湖: 位于青海省,被认为是香卡拉王国的所在地。其风光与印度教经典中描述的香卡拉相似,成为印度教信徒膜拜和祈祷的圣地。

这些候选地引起了争议。由于香格里拉没有确定的定义和位置,不同人对其有不同的理解,导致了对于真正香格里拉所在地的分歧。有人认为只有一个真正的香格里拉,其他都是冒牌;而有人认为香格里拉是一个多元的概念,每个人都可以有自己的香格里拉。

这些争议不仅关乎文化、宗教、历史等方面,也涉及到经济、政治、社会等利益。一些地方为了吸引游客和资金,夸大或虚构与香格里拉的关系,甚至与其他地方发生争执;另一些地方为了保护环境和文化,拒绝被贴上香格里拉的标签,抵制外来的干扰。

四、香格里拉的魅力和价值

无论香格里拉在何方,它都有着无法抵挡的魅力和价值。它展示了一种与现实世界不同的生活方式和价值观。在现实世界中,我们面对战争、贫穷、疾病等问题,追求物质、金钱、权力,却忽略了精神、文化、艺术等内在的东西。而在香格里拉,人们过着简单而幸福的生活,追求文化之美,与自然和谐相处。

香格里拉的价值在于它启发了我们对自己和世界的认识。在香格里拉,人们超越了自我,看到事物的真相和多元,接受事物的变化和无常。他们拥有超越世俗的智慧和悟性,控制自己的欲望和烦恼,享受心灵的安宁。香格里拉让我们反思自己所处的现实世界中存在的局限和障碍,启发我们拥有潜力和资源。

香格里拉不仅是一个地方,更是一种境界;不仅是一个概念,更是一种精神;不仅是一个目标,更是一种过程。它既是我们向往和追求的,也是我们所拥有和创造的。它既是我们寻找和欣赏的,也是我们保护和传承的。

香格里拉,如同一个远行者的梦境,永远在远方。探寻这个神秘之地的奇妙之旅,不仅是对地理位置的探索,更是对心灵深处的探讨。或许,香格里拉是一个存在于各种可能性中的理想乌托邦,是我们对美好生活、和谐共处的向往之地。无论它是否真实存在,无论它在哪里,香格里拉都以其神秘的魅力影响着世人,激发着我们对美好、对理想的追求。

湮没在历史深处的大汉奸吴三桂谋士:不为人知的大汉奸吴三桂

一生在、大顺朝和诸政权之间投机取巧、反复无常,堪称明末清初的大阴谋家。然三桂极善笼络人才,身边聚集了大批谋士为其效命,这些淹没在历史深处的阴谋家背后的阴谋家,在三桂反清的过程中推波助澜、出谋划策,在滚滚东去的历史长河中搅起朵朵浪花,亦不失为一景。 1、在吴三桂的众多谋士中,方光琛、初二人堪称智囊。方光琛是明朝礼部尚书方一藻之子,善谋略,早年曾与吴三桂缔盟为忘形交,后亡命至云南,入吴三桂幕。方光琛为三桂心腹,深受赖,可谓首席谋士。三桂谋士中最具战略眼光的当属刘玄初,刘玄初原是大西农民军刘文秀帐下幕客,刘文秀兵败后转为吴三桂谋士,此人极具大局观,眼力深邃,可惜他的很多谋略并未被三桂采纳。 2、吴三桂受封云贵后,势力恶性膨胀,渐成尾大不掉之势,引起了清廷的极大不安。帝亲政后,鉴于历史上的藩镇之祸,更是认为吴三桂及耿精忠、尚可喜三藩不可不撤。康熙十二年春,镇守广东的平南王尚可喜疏请归老辽东,尚可喜申请撤藩实际上是害怕位高权重引起朝廷怀疑,最终招来祸事,故以此保全声誉,以求善终。康熙抓住这一难得时机,,乘势作出了令其移藩的决定。 在这种情况下,吴三桂假意上疏朝廷,请求撤藩,以试探康熙帝态度。对此,刘玄初极力进行劝阻,提醒吴三桂不要自己陷自己于被动的境地,“上久思调王,特难口,王疏朝上而夕调矣。彼二王辞者自辞,王永镇云南,胡为效之耶?不可。”(皇上很久就想把您调离云南,但特难开口。您上疏,一定会朝上而夕调。尚、耿两王愿辞就让他们辞去,您可永镇云南,为什么非要效法他们呢?您不可上疏!)但吴三桂并没有理会刘玄初的劝谏,反而气冲冲地说,“予疏即上,上必不敢调予;具疏,所以释其疑也。”(我马上就上疏,皇上一定不敢调我。我上疏,是消释朝廷对我的怀疑)。由于这件事,三桂迁怒于刘玄初,让他外任盐井提举。 结果正如刘玄初所料,康熙帝顺势允其撤藩,还派专使至滇,雷厉风行地办理撤藩事宜,由此证明了刘玄初的远见卓识。“未几,有贵州之变,三桂思玄初言,以之留守学士”,很快又把他召了回来。吴三桂还在内心深处始终幻想能与康熙达成某种政治上的妥协,但谋士们却远比他清醒,方光琛一针见血地指出:“王欲不失富家翁乎?一居笼中,烹饪由人矣!”在形势的逼迫下,吴三桂顿生反义。为此,三桂决定先找方光琛筹划。平日,吴三桂待方光琛甚厚,每有余暇,二人经常评论世务,很是融洽。吴三桂第一次找方光琛时,没有明说造反;第二次谈话才说出本意,但方光琛不置一词。第三次,吴三桂天刚亮就登门问计。方光琛见吴三桂反意已决,即为三桂分析天下形势,指出福建、广东、四川等省,可传檄而定,其余战胜攻取,易如反掌!于是吴三桂决计起兵。由此可见,在举兵造反这件大事上,方光琛的意见起到了决定性的作用。 3、起兵之初,吴三桂群集众谋士问计,刘玄初分析道:“明亡未久,人心思奋,宜立明后,奉以东征,老臣宿将,无不愿为前驱矣”!建议拥立明朝后裔以争取人心,号召天下。而方光琛则予以反对,“出关乞师,力不足也,此可解(指当初献山海关引清军入关事);至明永历已窜蛮夷中(指南明永历帝在吴三桂大军的追击下逃入缅甸一事),必擒而杀之(指吴三桂进攻缅甸,迫使缅甸献出永历帝及家属一事),此不可解矣。篦子坡之事可一行之(指吴三桂在篦子坡杀害永历帝父子),又再行之乎?”方光琛的话击中了吴三桂心中的痛处,三桂遂不用刘玄初计策,决定自立为王,号令天下,事实证明三桂这招棋完全是一个昏招。后来的事态发展完全验证了刘玄初的预想,吴三桂打出了“大周”年号,显无恢复明室之图,失人望于天下,前明反清势力便不愿与其合作。当时著名的大学者顾炎武就指出,“世乏,托身焉所保”?吴三桂由此失去了无数相助者,着实可叹可惜。 4、反叛之初,吴军,各地纷纷起兵响应,倒戈投吴,曾经的清军望风而逃,一触即溃,皆不敢战。就连北京也出现了杨起隆起义事件,京师亦,人心惶惶。一时间,形势对吴三桂显得非常有利。至康熙十三年三月,吴三桂已拥有云、贵、湘、蜀,并深入到湖北巴东、宜都等地。襄阳总兵杨来嘉投降后,江北亦为之震动。 然而吴三桂打到长江边,举足即可渡江,却“至夷陵,驻兵松滋,三月不进。”此时,清军未集,江北已是风声鹤唳,人心不固。如能迅速渡江,独占长江之险,军事主动权将稳操在手,并在政治上进一步扩大影响,动员江北乃至黄河流域的汉官汉将参加,清朝将无法收拾局面,势必继续退至黄河北岸,以图固守。对于吴三桂的停顿不前,吴军的将领、谋士们甚是诧异。原来吴三桂打算以此逼迫清廷放还世子,并与之议和划江而治。为此,吴三桂给康熙写去一封信,交给被扣留的礼部侍郎折尔肯和翰林院学士傅达礼,释放他们回去,转呈康熙。 刘玄初正确地指出了当时的形势,写信劝告吴三桂,“愚计此时当直捣黄龙而痛饮矣,乃阻兵不进,河上消摇,坐失机宜,以待四方之兵集,愚不知其为何说也。意者王特送诸大臣入朝为王请乎?诸大臣辱国之臣,救死不暇,乌能为王请也!若曰待世子归乎?愚以为朝廷宁失四海,决不令世子返国也。夫弱者与强者斗,弱者利乘捷,而强者利于角力;富者与贫者讼,贫者乐于速结,而富者乐于持久。今云南一隅之地,不足当东南一郡;而吴越之财货,山陕之武勇,皆云翔猬集于荆、襄、江、汉之间,乃案兵不举,思与久持,是何异弱者与强者角力,而贫者与富者竞财也?噫!惟望天早生圣人以靖中华耳。” 刘玄初的信直接点出了当时的形势和吴三桂的顾虑,希望吴三桂做“圣人”以恢复汉家天下,告诫三桂以云贵一隅之地对抗中央,利在速战速决,长久对持势必自取灭亡。但这封信依然没能打动吴三桂,“未几,玄初郁郁而死”。刘玄初是一个不折不扣的悲剧人物,他在康熙势必要撤藩,拥立明朝后裔以争取人心,以及吴军战略部署等方面的见解无疑都是非常正确的,特别是他对康熙的想法、举动可谓。可惜吴三桂并不采纳他的建议,事实上,吴三桂没有真正的雄才伟略,也就是一个阴谋家。除了刘玄初力主迅速渡江北上,其他谋士、将领也提出了“下金陵,扼长江,绝南北通道”,“出巴蜀,据汉中,塞崤函自固”等主张。这些主张各有侧重,但从战略上,有一个共同点,这就是都力主进兵,决不能停顿下来。可惜吴三桂一概不听,就是屯兵不进,由此坐失机宜,给了清廷喘息的机会。吴三桂最终的命运,至此已经注定了! 5、自刘玄初死后,吴军无人再敢在三桂面前提出北进的建议。而稳住了阵脚的康熙帝开始从容调度,迅速展开反击。结果正如刘玄初所料,丧失战略先机的吴军很快陷入了窘境,三桂亦在绝望中病死。直至吴三桂死后,勇将吴国贵才敢指出吴三桂此前的战略失误,“从前所为皆大误也”,“宁进而死,不退而生。”然而此时说这话还有什么用呢?康熙二十年十月,清军攻克昆明,吴三桂吴世璠自杀。三桂首席谋士方光琛束手就擒,被凌迟于市。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

生肖猴隐藏在内心最阴暗的一面

生肖猴 属猴人内心最阴暗的想法就是,他们很想要被包养,这样自己就什么都不用奋斗了。什么事情都有人给自己安排得好好的,自己只要陪玩逗对方开心就行,这可是属猴人所擅长的呢。不过属猴人可不敢让别人知道自己的这些内心阴暗想法,因为他们也知道这是很不正确的三观,他们可不想要因此被大家冷嘲热讽。