历史的长河波澜壮阔,英雄人物往往在特定的时代背景下铸就其非凡成就。刘邦,西汉的开国皇帝,以其卓越的政治智慧和军事才能结束了秦朝的暴政,开创了汉朝四百年的基业。然而,如果将这位汉高祖置于另一个分裂的时代——三国,他是否能够再次挥斥方遒,完成统一的壮举呢?这一假设性问题无疑充满了无限的历史想象空间。

一、刘邦的政治与军事才能

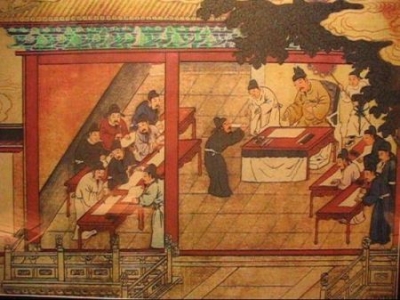

在探讨刘邦在三国时期能否统一天下之前,我们首先需要回顾他的政治与军事才能。刘邦之所以能击败项羽,建立汉朝,很大程度上得益于他的宽厚政策、人才眼光以及适时的决策。他能够在关键时刻采纳贤才如韩信、张良的建议,又能在权力斗争中展现出足够的谋略和决断力。这些特质,无疑是任何时代统一天下者所必需的。

二、三国时期的特殊环境

三国时期是中国历史上一个充满战乱和变革的时代,魏、蜀、吴三国鼎立,各自有着强大的经济基础和军事实力。这个时期的战争不仅是军事上的较量,更是智谋和政治的斗争。诸葛亮的北伐、曹操的统一北方、孙权的江东基业,都是基于三国特殊国情下的战略选择。刘邦如果置身于这样的环境中,需要面对的不仅是战场上的敌人,还有复杂的内政和外交关系。

三、刘邦在三国的可能表现

假设刘邦真的出现在三国时期,他可能会凭借其政治智慧和用人之术,迅速在乱世中找到立足之地。他的宽厚政策可能吸引不少人才投靠,而他在权力斗争中的经验也可能使他在三国的权力场中游刃有余。然而,要完成统一大业,还需要考虑到时代的局限性和实际情况。三国时期的军事技术、地理环境、人民心态等都与刘邦时代有所不同,这些都是他需要重新适应和策略调整的地方。

结语:

总的来说,虽然刘邦是一位杰出的政治家和军事家,但他是否能在三国时期统一天下,这只能是一个历史假设。每个时代都有其独特的条件和限制,即使是最伟大的英雄,也无法完全超越时代的束缚。我们可以从历史的发展中学习他们的智慧和勇气,但真正的历史进程是由无数因素共同作用的结果。因此,尽管这样的历史假设引人入胜,我们更应该关注在现实历史条件下,如何从中汲取智慧,以更好地面对当下和未来。

张良陈平踩汉高祖刘邦的脚是如何回事?司马迁是如何知晓的?

踩的脚是怎么回事?是如何知晓的?小编带来详细的文章供大家参考。 汉四年,听信谋士蒯通的话,使兵偷袭了。 当时的齐国上下,正沉浸在与汉王刘邦结盟的喜悦之中,汉王刘邦的重要谋士郦食其正与齐王田广、齐相纵酒,他们都未曾料到,韩信会私自发兵攻齐,齐国来不及抵抗同时也不是韩信的对手,很快兵败如山倒,整个齐国都成了韩信的囊中之物,郦食其也被齐王扔进油锅煮了。 拿下齐地之后,韩信便派人给刘邦送去一封信,大意是,齐国新下,又挨着的,如果不搞一个代理的国王压着,怕不会长久,为了齐地的长治久安,他韩信愿意做这个代理齐王。 刘邦见信,顿时火冒三丈。 你韩信私自发兵攻齐,致我汉王刘邦失信于天下,更致我汉王刘邦重要的谋臣郦食其被烹杀,这笔帐,我刘邦还没跟你韩信算,你韩信反倒主动向我讨封来?你韩信可真敢想啊你!还有,我刘邦做钓饵钓着项羽,给你韩信腾出时间、空间来建功立业,你韩信只顾着你的功名,眼睁睁着地看着我刘邦被困荥阳却不发一兵一卒前来相救,现在却要自立为王! 刘邦乃性情中人,不开心就骂,正骂在兴头上,脚被两个人同时踩了一下。踩刘邦脚的,一个是张良,一个是陈平,二人的智力、谋略都是举世无双的,刘邦见二人同时踩自己,猛然间醒悟到,我刘邦如今被困荥阳,他韩信远在齐地,我不能去打他呀,我应该安抚他,让他继续为我所用啊! 想到这里,刘邦继续骂人的口吻说,“大丈夫平天下、定诸侯,要做王就做真王,怎么能做假王(代理齐王)呢?”随后命张良出使齐地,封韩信为齐王。 这件事,既表现了韩信的市井之志,又表现了刘邦的真性情和一般人难以企及的机变,同时也表现了张良、陈平二人对天下大势的精准判断及高深的谋略思维,是中国文学史上难得的一石多鸟的细节。 但是,照理说,此事应当只有刘邦、张良、陈平三人知晓,后来又是如何被司马迁知道并详细记录的呢?难道司马迁撰写《》的时候穿越到相争中,正巧看见这经典的一幕,于是就给记下了? 当然不是了。 此事在韩信为齐王、为楚王之际,或许刘邦、张良、陈平三人都不曾对外人讲,但在韩信由王而侯之后,这三人或许都对外人讲过,刘邦或许在赞颂张良、陈平二人的权谋时不自觉地拿此事当酒后谈资,而张良、陈平二人难保不对后人言语。 即便刘邦、张良、陈平三人都守口如瓶,当时在场的,肯定也不只有他们三人,一定还有其他侍从,侍从难保不绘声绘色地对朋友讲,以示他们曾经无比地接近权力中心,了解权力的运作规则。 总而言之,司马迁之所以会记下来,一定是有他获取信息的渠道,司马迁毕竟不是小说家,不会宅在家中对历行编造。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

“诛吕行动”连汉高祖刘邦的嫡孙都难逃一死,他是如何活下来的?

“诛吕行动”连的嫡孙都难逃一死,他是怎么活下来的?小编给大家提供详细的相关内容。 刚刚身故,以、、等人为首的功勋老臣就在齐王刘襄起兵的压力下诱捕并诛杀了诸吕,这场对吕后一族的屠杀中,几乎所有跟吕后沾亲带故之人都被杀害,就连刘邦铁哥们的嫡子都被杀了。 樊伉之所以被杀,原因很简单,因为樊伉有个姨妈叫,吕雉就是咱们常说的吕后。 这场大屠杀中,不只樊哙嫡子樊伉被杀害,就连刘邦的四个嫡孙,也在一夜之间被屠杀殆尽,无他,只因这四个孩子的身上流有吕后的血。 但奇怪的是,这场大屠杀中,身上同样流有吕后血的、张偃两姐弟却幸免于难富贵终老,这是为什么呢?外孙女、外孙就不跟吕后沾亲带故了吗? 细究起来,张嫣、张偃两姐弟之所以能够幸免于难,和他们的父族有很大的关系,樊伉没能在诛诸吕的行动中活下来,也跟他的父族有一定关系。 张嫣、张偃两姐弟的父亲是张敖,张敖的父亲是,张耳是刘邦的故旧,是刘邦发迹前追随的对象,是刘邦一生中都很尊重厚待的人。 张耳、张敖父子治下的是刘邦第七子淮南王刘长母亲的故乡,赵姬本是张敖的美人,在刘邦路过赵国的时候,被张敖献给了刘邦。或许因为这层关系,在诛诸吕中立功的刘长曾力保张嫣、张偃两姐弟,而诸位功勋老臣也看在张耳和刘邦深厚的感情上,放了张嫣、张嫣两姐弟一马。 樊伉则不同。 首先,樊伉的父亲樊哙曾在刘邦驾崩前被刘邦下令处死,后因刘邦死得太匆忙,吕后当权,樊哙才借着大姨姐吕雉的权威逃过一死。 刘邦之所以下令处死樊哙,按照记载,是因为刘邦接到密报,密报称樊哙已和吕后商量妥当,只待刘邦晏驾,樊哙就发兵攻赵,击杀赵王,刘如意是刘邦的第三子,也是刘邦最宠爱的儿子。 你樊哙要杀刘邦爱子,刘邦自然要取你樊哙人头。 虽然后来樊哙活了下来,樊哙也未如密报中奏称的那样发兵攻赵,但当时负责夺樊哙兵权的周勃和奉命斩杀樊哙的陈平都是诛诸吕的领袖人物,周勃和陈平很可能看过密报原件及证据,二人也跟刘邦一样,认为密报所奏属实,所以才会在诛诸吕行动中斩杀樊哙嫡子樊伉。 其次,樊伉的母亲吕嬃是吕家的二号人物,以女子身份被封侯,其见识远超吕家当时活着的诸男子,而吕嬃也在诛诸吕行动中首先被杀,吕嬃死得很惨,是被乱棍打死的。 周勃、陈平等人既已对吕嬃下手,就不会留下吕嬃之子,所谓产斩草要除根嘛,在激烈的之争和残酷政治斗争中活下来的周、陈等人不会不明白这个简单的道理。 再次,吕后的直系血亲也只有四个孙子被杀,吕后的四个孙子之所以被杀,并非因为他们是吕后的孙子,而是因为他们是汉孝惠帝的儿子,若不把他们四个杀死,新的合法性就会被质疑。 最后,诛诸吕行动其实针对的是诸吕而非吕后,周勃、陈平等人在吕后当政时曾受到重用,若他们把矛头指向吕后,他们也将成为被清算的对象,他们是一群聪明人,根本就不会。 也正因为周勃、陈平等人同样聪明,所以他们才会找来跟吕后关系较为密切并且未在诛诸吕行动中发兵的刘恒做皇帝,也只有刘恒来做皇帝,才不会对他们进行清算。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。