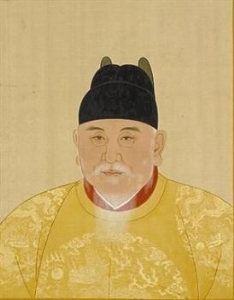

朱元璋简洁 明太祖朱元璋的治国措施是怎么样的?

朱元璋(1328年10月21日—1398年6月24日),濠州钟离(今安徽凤阳东北)人,幼名重八,参加农民起义军后改名元璋,字国瑞,元末农民起义军首领,明朝开国皇帝(1368年—1398年在位),史称明太祖,卓越的军事家、战略家、统帅。

朱元璋幼时贫穷,曾为地主放牛。1344年(元至正四年),入皇觉寺,25岁时参加郭子兴领导的红巾军反抗元朝,1356年(至正十六年)被部下诸将奉为吴国公。同年,攻占集庆路,将其改为应天府。1368年(至正二十八年)朱元璋击破各路农民起义军后,在应天府称帝,国号大明,年号洪武。后结束了蒙元在中原的统治,平定四川、广西、甘肃、云南等地,最终统一中国。

朱元璋在位期间,下令农民归耕,奖励垦荒;大搞移民屯田和军屯;组织各地农民兴修水利;大力提倡种植桑、麻、棉等经济作物和果木作物、他还徒富民,抑豪强;下令解放奴婢;减免税负,严惩贪官;派人到全国各地丈量土地,清查户口等等。经过洪武时期的努力,社会生产逐渐恢复和发展了,史称洪武之治。1380年(洪武十三年),朱元璋废丞相,设承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司三司分掌权力,进一步的加强了中央集权。

1398年(洪武三十一年),朱元璋病逝于应天,享年71岁,庙号太祖,谥号开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝。葬南京明孝陵。

朱元璋的治国措施:

朱元璋大概是中国历史上最缺乏想像力的皇帝了,从来没有人围绕着他而编造过什么香软情浓的绯闻轶事。但同时,朱元璋恐怕也是中国历史上最为大胆的皇帝了,没有谁曾像他那样,试图以一己之力,去改造整个社会。

英文的“Utopia”,音译过来就是“乌托邦”。它本是空想社会主义学者莫尔代表作的书名。莫尔在书里描绘了一个幸福、美好、自足的理想世界。从此“乌托邦”也就成了“理想国”的另一个同义词。

明代开国皇帝朱元璋,肯定没有读过莫尔的大作。但这并不妨碍他对一个理想国的孜孜追求。与中国历史上其他皇帝的出身不同,朱元璋从底层爬上来的过程中,吃了太多的苦,见过太多的黑暗面,这或许成了他日后改造社会的强大动力。

极端痛恨贪污

那些流浪的岁月,乞丐的经历,还有和尚的生涯,应该是朱元璋对原有社会体制充满了敌意的主要原因。他的父母兄弟在短短一个月之内全部死亡殆尽,那种人世间难以描述的惨痛,恐非常人所能理解。所以,即使事情已经过去了许多年,每每想起父母的惨死,朱元璋仍忍不住想要去寻找出一个凶手。

这个凶手,他在许多次与臣僚们的谈话里都提到过。他不止一次地总结元朝灭亡的原因,他不止一次地重复过那两个字:贪污。

所以,朱元璋颁布了有史以来最为严苛的针对贪污的法令。许多年以后,海瑞还在给皇帝的奏章里无限缅怀这些法令,他认为在他那个贪污横行的世界里,只有恢复太祖皇帝贪污八十贯钱就立即绞死的酷刑,以及恢复对官员们贪污的剥皮实草的酷刑,才能让这个世界干净一些。

所谓的剥皮实草,其实是朱元璋为了为了增加对官员们的震慑力度,特意制定的一项前无古人、后无来者、骇人听闻的酷刑:他下令在各地县衙前面都设立设置一个土地祠,县里如果出现贪污的官员,就将他们处死,然后把他们的皮剥下来,挂在土地祠内,塞上稻草,做成稻草人,供众人参观。也有一种说法,这个塞上稻草的人皮草人,不是挂在土地庙里,而是挂在各县衙的大堂上面。最典型的一个例子,是朱元璋的老部下朱亮祖。作为明朝的开国大将,朱亮祖倚仗自己的功勋,贪赃枉法,肆无忌惮。朱元璋将他处死后,就曾下令将他的皮剥下来做成稻草人,悬挂于闹市之中。

朱元璋在处理贪官方面是绝不手软的。他从来不害怕杀贪官杀得太多。好几件大案,每每牵连上万官员。有人劝他留点情,不要把天下官员全杀光了,到时候就没人替他管理国家了。朱元璋毫不为意,回答说:“官还怕没有人做么?”到最后真的杀得太多、关的太多,许多县里都没了官员主事,朱元璋仍然拒不妥协,他下令把那些关押在牢狱里的前县令们拉出来,继续发挥“余热”,到大堂上去处理纠纷。一个很奇怪的现象也就出现了:一个戴着镣铐的县令,坐在一具人皮草偶下面,审问着几个戴着镣铐的百姓。

朱元璋对待贪官污吏的态度,随着时间的推移而越来越严厉。最后,他终于创造出一个以往统治者从来都没有想到过得方法——他下令,普通百姓只要发现了贪官污吏,就可以把他们绑起来,送到京城治罪。任何人都不许阻拦,否则俺老朱就杀他全家。

对小农情有独钟

也许是自己本来就出身小农的缘故,朱元璋的一生,始终都对一个完全由大量小农组成的静态社会向往不已。

追究这种爱好,除了“阶级感情”之外,另一点也不能忽略:小农出身的朱元璋,应该最为了解小农在一个社会当中的脆弱性,他们很难经得起任何社会波动的冲击。朱家当年就是在这种社会波动中由自耕农而佃农,由佃农而终于几乎全部饿死的。所以,小农应该是一个社会当中,最厌恶社会波动的群体了。而一个由这种社会波动的厌恶者所组成的社会,它的稳定性自然是极高的。

朱元璋希望自己的朝代能够留创千秋万代,自然会对这些波动厌恶者群体情有独钟。

所以,在左手打击贪官污吏的同时,朱元璋右手着力打击的目标,则是富商和地主。他并不想创造一个均贫富的新世界,但他拒绝在自己的国家里出现大幅度的贫富分化,因为那将意味着大量的小农失去家园,失去厌恶社会波动的特性,而转变为对社会波动具有狂热追求的流民,曾经作过很长时间流民的朱元璋,对此实在是再熟悉不过了。

所以,朱元璋成了中国历史上最仇富、最歧视商人的皇帝。他认为,只有那些实实在在生产粮食和棉花的劳动才是劳动,那些商人们整日游手好闲,从来不生产任何产品,却过着奢华的生活,显然,是社会的寄生虫。商人们成了被朱元璋首先从自己的国度里清除掉的群体。江南巨富沈万三的传说,就在这样的大背景下出炉了。

据传说,朱元璋做皇帝后,沈万三屡次向朱元璋捐献资财,甚至出资修筑了从洪武门到西水门的城墙。但结果沈万三还是被抄了家,并发配云南。沈万三的许多故事真假难辨,但这些故事所构筑的那个背景——一个仇富的皇帝坐在南京城里,则是完全没有错误的。为了贬抑商人,洪武十四年,朱元璋还特意规定,农民可以穿绸、纱、绢、布四种衣料,而商人却只能穿绢、布两种料子的衣服——当然,朱元璋可能没有考虑到,前者有权利穿,但却穿不起,后者没权利穿,但却都烂在了箱底。同样,商人科举、做官,都受到种种的刁难。

推崇乡村道德自治

在中国历史上,朱元璋是第一个对改造自己的人民产生了莫大兴趣的皇帝。对上层社会采取严厉打击措施的朱元璋,却对底层民众表现出了异乎寻常的友善。这可能和他的上下分治的施政方针有关,在上层,他大量采用法家的冰冷的法律以及铁血解决问题,而对下层,他却始终试图以儒家的温情的道德秩序,来建立自己心目中理想的静态农业社会。

在建国之后不久,朱元璋就推行了以村为单位的里甲制度。这项制度的核心内容,是提倡村民利用心中朴素的儒家道德意识,实现自我约束、自我管理,其实有些类似于村民自治。里长由村民推选德高望重的长者来担任,然后里长凭借自己的道德榜样,也就是道德制高点所赋予的权力,来仲裁本地所发生的财产、婚姻、争斗等纠纷,并负责向村民们及时传达朝廷的指示精神。

朱元璋在《大诰》里面规定:每个村子都应该定期举行村民大会,大家集中在一起来讨论村务,表扬一下近期行为高尚的村民,号召大家向其学习。德高望重的里长,有责任向村民进行道德训示,并对那些行为不检的村民进行斥责和处罚,如果这些人屡教不改,就会以“顽民”的名义向朝廷申请将其充军。朱元璋后来举行“全国人民读《大诰》运动”,就是利用了这一自治渠道,遴选出了一大批“学习《大诰》先进分子”,朱元璋在南京城里亲切接见了他们;也揪出了一大批“抵制《大诰》的坏分子”,朱元璋把他们统统流放到了边远地区。

内敛的军队

朱元璋熟悉小农的静态本性,所以他始终致力于不让许多外部因素去迫使小农离开土地,而转化为流民。打击贪官和富商都是出于这个目的。

改革军队,在某种程度上也有这方面的考虑。因为除了官员和地主,供养军队也是小农们的一项重大负担。如宋朝的军费开支,就一度占到过国家财政收入的半数以上。军队是国家的基石,当然不可能取消,所以,建立一支内敛的的军队,自然就成了朱元璋致力追求的一个目标。

所谓内敛,有两层意思。一是经济上的自给自足;二是在对外关系上的保守态度。

明朝建立时统计,全国总人口为6050万,而兵员总数为200万,平均30个百姓养一个兵,这在百废待兴的明朝,无疑是一个很重的负担。所以,朱元璋决定全国各军事要地设立卫所驻军,实行军民分籍,实施“卫所制”。所谓“卫所制”,其实就是军屯,朱元璋希望政府能够做到以军养军,军费开支不再从财政开支中拨付。他把卫所周围的土地收归国有,也就是“官田”,要求各卫所都要从事屯种。具体规定则是:边疆地区,十分之三的部队守城,十分之七的部队屯种;内地则是十分之二守城,十分之八屯种。屯种的士兵每人分给田地50亩,动员军户全家共同耕种,配备耕牛、农具,教种植技术,征收租税。

朱元璋的努力在当时收到了成效,他曾经不无自豪地和大臣说:“我养了百万军队,却不多费国家一粒粮食。”可惜的是,在朱元璋之后,卫所制度迅速堕落,到了崇祯年间,军队早已不能自给自足半粒粮食,所有军费开支,仍然需要从国库拨付。这也成了明朝灭亡的一个重要原因。

乌托邦是美好的。但最终一切却都在朱元璋去世之后烟消云散。个中最重要的原因,也许从这场社会大改造运动开始的那一刻就已经注定——这场乌托邦运动的权力基础只有朱元璋这个孤家寡人。他无法实现这些举措的利益平衡,所以,只要他一去世,这些措施都必然会走向崩溃。