大家好,这里是小编,今天给大家说说魏晋南北朝的故事,欢迎关注哦。

“隐逸”一词古来有之。在中国古时候封建时期,很多文人名士是为了逃避世俗,或是大隐隐于市,或是小隐隐于野,放弃功名利禄,俗世所有,并与自己的过去告别。

当然,隐逸文化确实是一个特殊的文化象征,因为封建时期特殊的社会风尚或是国家命途都会影响到名士的隐逸想法。

孟子也曾说过,“穷则独善其身,达则兼济天下”的语句,给后世文人的一个提醒。

但是无论什么真相,文人苦读数载,却不入仕报国,对于国家来说确实是一个很大的损失。尤其是魏晋南北朝时期,文人名士将隐逸文化诠释到极致,成为中国封建时期文人隐逸的典型代表人物。

那究竟有什么真相导致魏晋南北朝的文人放弃公务员铁饭碗,而回归乡野山林呢?文人墨客就甘愿成为“咸鱼”?

一、读书不入仕,文人当“咸鱼”等隐逸文化表现在魏晋南北朝的发展

01、读书不一定非得入仕,为天下,更主要为了自己栖身

为自己而读书,我为自己代言。

古往今来,读书人苦读数十载,或是为了有朝一日,考取功名从而进入仕途,从此官运亨通,光宗耀祖,或者是为了入朝为官,为国家兴亡而奋斗,匡扶正义,传播正能量。

但是无论是从哪种观念出发,文人都是为了将自己安置在适合自己的位置上,做一个政府的小齿轮。

所以与其说文人是为了天下正义而读书,倒不如说文人是为了自己的命途而读书。

但是文人也有生不逢时的时候,在东汉末年,战乱频发,国家难得稳定,百姓也不得安宁,各个地区和部落也出现激烈的碰撞。

就算有抱负的文人入仕也很难实现自己的愿望,或是得到重用,所以这个时候,就出现了很多隐逸山林、闹市的文人,他们对于之前的天下、大道实在是无能为力,只能在这混乱的世俗当中,寻求一个自保的位置,让自己得到暂时的满足。

当然,文人的这种观念也是在一定的思想背景下形成的。

东汉末年,以道家思想为核心的玄学文化兴起,逐渐地压过了儒学思想,文人们也崇尚老庄思想,不被礼教束缚,脱离限制。后人在评价魏晋南北朝时期文人的时候还会带上“疯狂”一词。

在这个时期,文人似乎是将“天下”抛于脑后,重视洒脱肆意的生活。有很多文人还会吸食五石散,让自己深陷在幻觉当中,不为凡尘俗世所烦忧,或是直接醉酒在山林之间,酒醒了再喝醉,如此周而复始,就是不想认清现实。

他们不是真正地迷失自己,反而在用自己力所能及的方式来表达自己对于政府和社会世俗的失望和不甘。

就这样,文人们在面对糟糕的现实情况下,只能选择放弃入仕,从而隐逸。

02、不留恋官场城镇,寄情自然山水的心态

在中国古代上,能够选择回归山林,寄情山水之间的文人墨客,大多数都不慕名利,所以从来不被财富地位等身外之物所束缚。

在他们眼中,凡尘当中自由自在的山林才是他们的最后目的地。

在流传到现在的竹林七贤饮酒图和王羲之《兰亭集序》的“曲酒流觞”中,我们可以看到这些魏晋名士早就已经和山林合二为一了,他们在朝堂和山水中比较,反而更能体会到的是山水之间的乐趣。

比如名士陶渊明,曾经为了补贴家用而入仕,做了几次官,但是无奈的是,他原来的心早就已经交给山水之间了,所以做官的日子对于他来说是十分难熬的。最后他只有辞官这一个结果。

在《归去来兮辞》中,陶渊明也明显地表示了自己远离官场,回归自然山水的轻松。哪怕是自己家庭情况难以支柱,他还是选择归隐。

这就是魏晋名士敢于抛弃官场名利财富,而愿意回归自然山水的心境。自由比名利更主要。

03、醉心田园的“咸鱼”生活以实现别样的人生价值

人生百态,每个人都有自己擅长的领域,并能够在自己领域上大展拳脚,对于归隐山林,过着田园生活的文人来说,虽然离开了最适合他们的朝堂,但是他们依然能够实现自己的人生价值。

在乱世之中,田园劳作对于这些心高气傲的文人来说未必不是一个更好的归宿。

在魏晋文人追求的道家思想中就有着对于田园生活的向往,道家思想追求情感和心理上的满足和自在,反而鼓励人们放弃名利的追逐,要人们拾回本心。

而最能代表魏晋文人这种“咸鱼”思想的莫过于陶渊明了。

陶渊明也是一个矛盾的人,他多次出世入世就是对自己内心的不了解。在为官之时,陶渊明不甚快乐,所以他的诗句也很难品出欢乐的意思,而在田园生活当中,他才是真正地得到了快乐,认清了自己的本心。

所以说哪怕是“咸鱼”的田园生活,文人们也能够实现自己的人生价值,得到自己理想的追求。

二、文人为什么爱自然田园的“隐逸”不爱官场仕途的“理想”

01、以嵇康为代表的思想文人重新定义了“文”,影响深远。

魏晋南北朝时期人们流行新的玄学,而这种玄学正是由道家思想为基础发展起来的。

其中玄学方面的集大成者就是“竹林七贤”之一的嵇康。

嵇康继承了老庄的道家思想,并且多次探索都受益匪浅,还成为了“竹林七贤”中的思想领袖。他和魏晋当时的很多名士都提倡新玄学,“越名教而任自然”,重新定义了“文”的含义。

文人不一定非要入仕,崇尚率真自然,是最好的。在嵇康的倡导下,魏晋文人大多数都向往田园生活而拒绝入仕。

而这一思想还影响到了嵇康和他人的文学和艺术创作方面。

嵇康的在音乐上有极高的造诣,他的“广陵散”也成为了千古绝唱,而且他的大多数作品也都是体现自然返璞归真的审美风格。

嵇康的思想也成为社会风尚,在这种社会风尚的影响下,文人们更加想要摆脱官场束缚,体味自然。

02、大环境的施压下追求心里的自由

儒学思想中,强调君主权利的绝对性,而礼教思想不仅迫害了社会上的女性,更加束缚了敢于突破的文人思想。

在魏晋时期,社会动乱,国家难以稳定持续发展,所以出现了各种各样心怀叵测的奸臣,一时之间,没有几个正常的王朝来供文人墨客施展拳脚,实现自己的抱负,所以他们只能退出王权贵族的群聊,转而归隐山林,在大的思想环境和权利漩涡中,保持自己的本心,追求自由。

在混乱的局势和当权者不理解的压力下,很多文人只能借酒消愁,愁更愁。

魏晋名士阮籍十分爱喝酒,某一日阮籍驾车没有目的地的四处漫游,一直令车往前走,他自己喝着酒。他一直相信路总有出头之日,但是没料到却是碰到了尽头,于是阮籍放声大哭。后来他调转车头换另一条路再继续喝着酒驾车前进,结果又是尽头,无奈之下,阮籍又是放声大哭。

虽然更荒诞,却是当时魏晋文人思想的真实写照。

他们在各种社会和思想、王权等的压力之下,只能归隐山林,借酒消愁,从而追求自己心理的自由。

03、地位的降低,身心俱疲,寻找新的宣泄口

隋唐时期,封建统治者确立了科举制来选拔人才,文人有了用武之地,宋朝时期,国家“重文轻武”,文人地位又有所提升,但是元朝时期,汉人文化并不是主流,虽然在初期,元朝统治者为了巩固统治,而选择承袭旧制,但是终归还是外族统治,文人没有任何表现自己价值的时机,在这个时期,文人也只能被压迫在权威之下,地位也是一降再降。

而放弃官职,归隐是文人最好的选择。为了让自己不再疲惫,舒缓心灵,文人也只能将隐逸当作自己的一个宣泄口,在平静的生活中实现自我价值。

三、结语

人人都说,文人枉读书数载,还不落得个官名,实在是失败,却无人懂得文人在时代洪流中所面对的无奈。

在时代的巨变下,国家和社会的动荡下,文人也曾想象着自己铁马冰河,驰骋沙场的恢弘气势,但是不料他们空有一腔热血却难以受到正常平等的对待。

所以面对不公,他们只能是无尽地慨叹,或是转身投向自然山水的怀抱。

当作文人,面对满目疮痍,他们却无能为力,只能在诗句中表达自己的思想和情感。

虽然“隐逸”山林并不是一个积极地对待方式,但是人各有志,在特殊的情况下,他们只能选择这样的结果。

为什么宋代以后文人做官梦想得到“文正”谥号

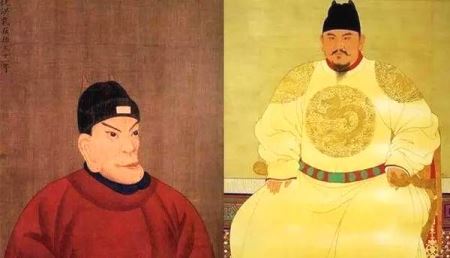

纵观历史,以后,有一个非常奇特的现象,文人做官后,梦寐以求的想得到一个谥号——文正。而作为统治者的,是绝对不会轻易把这个谥号赐赠给臣子的。能得到这个谥号的人,不管是本谥还是追谥,都有一个共性,那就是他们都是在文坛声名鹊起、在政坛功绩斐然、在民间深受敬仰的人。 宋代的谥举乃是承唐谥之风,经历了从文贞到文正的变化,据史书言是为避名讳故。自此之后,“文正”之谥可以说经元、明、清前后四朝相续不断。众人耳熟能详的获得此谥的人有宋代、、司马光等,有等,有等,有、等。司马光言:“文正是谥之极美,无以复加。”认为文是道德博闻,正是靖共其位,是文人道德的极至。大而言之,经天纬地曰文,内外宾服曰正;小而言之,曰文,忠直守节曰正。《逸周书?谥法》对于“文正”二字做了全面系统、精辟独到的解释,在此不一一阐述而尽。 图片来源于网络 中国的汉字是字音藏义、字形藏理的,文化的“文”加正直的“正”是政治的“政”字。我们再回头去看这些人在历史长河中为世人所留下的光辉轨迹。范仲淹,北宋著名政治家、文学家,为政清廉,刚直不阿,官至参知政事,一句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”成为,遗《集》传世。耶律楚材,元代著名民族政治家,促进接受中国传统文化的第一人,官至尚书右丞,撰《湛然居士文集》留世。 方孝孺,明代著名文学家,刚直不屈,孤忠赴难,被诛十族,官至文学博士,传《逊志斋集》于世。曾国藩,清代著名政治家、文学家,晚晴四大名臣之首,官至武英殿大学士,著《冰鉴》存世。这些人的共性是在文学方面具有极高才能,最终在政治方面颇有建树居于高位。“文”、“正”、“政”三者之间的关系,由此亦可窥其一斑。 文化的内涵无比丰富,粗略浏览便可看到十几种定义,仁者见仁,智者见智,学术界也是意见纷纷,莫衷一是。“文”之一字,我们姑且说它为文字、文章、文学、文艺、文化,都是界定内的合情合理,无可厚非。不管是文字、文章、文学、文艺它都是文化的一种形式而已。 图片来源于网络 魏文帝在《典论·文论》中有言曰:盖文章者,经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。他认为文章有两大社会功能:一是“经国之大业”,有利于治国;二是“不朽之盛事”,有益于立身。这是首次将文学与治国大业和自我个体生命价值的实现连结在一起,富有一种威严浩大的帝王气,使得文学的地位得到了空前的提高,为文学的繁荣奠定了坚实基础。鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中指出:曹丕的一个时代可以说是“文学的自觉时代”。因为“自觉”,才走向了自觉时代的前奏,提高了文学的地位。文学地位的提升,又增强了文学自觉意识,从而增强了治国大业的文化精神。 宋代著名理学家周敦颐在《通书?文辞》中指出:文所以载道也。文以载道是文学社会作用的深刻表述。一篇文章、一部文学作品如果我们将眼光仅仅停留在这篇文章上、这部作品里,那我们看不到更高远的东西,收获不了更深层次的东西。借用佛家《楞严经》中的话来说:如人以手,指月示人。彼人因指,当应看月。若复观指以为月体,此人岂唯亡失月轮,亦亡其手指。“文”与“道”的关系,正如这手指与明月的关系,我们应当顺着手指看到更高远处的“月亮”,而不是停留在“手指”上。这充分说明了文化作为一种介质的指引作用,通过习“文”将其所载之“道”充分体悟出来,然后付诸实践,经世致用。 文化是增强社会主义经济发展的内在软实力。上世纪朱光烈先生在《知识就是力量吗?》一文中提出了一个被认为是时代性的命题,即“文化就是力量”。中共十八大报告中所提出的未来发展和繁荣文化的总纲领是“扎实推进社会主义文化强国建设”。一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的。没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现。习近平同志在多次讲话中要求领导干部要“吸收前人在修身处事、治国理政等方面的智慧和经验,养浩然之气,塑高尚人格,不断提高人文素养和精神境界”,并且提出“中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养”等具有深远指导思想的论断。 图片来源于网络 可以说一定的社会文化是为一定的政治服务的,而政治又通过社会舆论引导文化的方向,二者是相互交融、不可分割的。至此,我们回归到“文”“正”“政”三者之间的关系话题,可以确切地说习文以养浩然正气,“文”“正”相融以从“政”。李昉、范仲淹、司马光、耶律楚材、方孝孺等、曹振镛、曾国藩等人,博学多才(文)而又直道不挠(正),最终蜚声文坛、显赫政界、留名后世,若无其文抑或不足以为政也。古为今鉴,我们当勤以广才,善养正气,积蓄文化力量以为政治建设服务。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

文人也需社会“富养” :欧阳修在洛阳生活奢华

人们常说:“女孩要富养。”其实文人也需要整个社会的“富养”。北宋就是一个“富养”文人的社会,文人不但在精神上受到极大的尊重,在物质资源上也得到了优先的保障。因此,北宋的文坛群星璀璨。其中有那么几位“全能型”的人物,严肃起来可以为整个民族修撰史书,担当国家的政治决策;休闲下来可以去写流行歌词,琢磨一下让生活更舒适的小器物;至于研究经学的论文、吟咏感怀的诗歌、抒发情志的散文,他们也都样样在行。就是这样一位全能型的文坛大师。 曾是洛阳花下客 1007年,欧阳修在绵州(今四川绵阳)出生,当时他父亲在那里做小官,已经56岁了。3年后,父亲去世。欧阳修是家里的独子,与母亲相依为命,孤儿寡母只得到湖北随州去投奔欧阳修的叔叔。叔叔家不是很富裕,好在母亲郑氏是受过教育的大家闺秀,用荻秆在沙地上教欧阳修读书写字。欧阳修的叔叔也不时关怀,总算没有让童年的欧阳修失去基本的教育。 如果在门阀时代,凭这样的家境,欧阳修怕是只能沦为之流了。好在的制度已经比较完善,只要你是“”,就可以期望“”。加上厚待知识分子,全社会都形成了“万般皆下品,惟有读书高”的思想意识。 1029年,欧阳修在国子学的广文馆试、国学解试中均获第一名,成为监元和解元,又在来年的礼部省试中再获第一,成为省元,也算是“”。欧阳修觉得,在即将到来的殿试中,自己肯定也能夺得状元,于是特意做了一身新衣服,准备到时候穿。欧阳修在广文馆有个同学,叫王拱辰,才19岁,也获得了殿试资格。一天晚上,王拱辰调皮地穿上欧阳修的新衣服,得意地说:“我穿状元袍子啦!”没想到,殿试那天,真的是王拱辰中了状元。 虽然没中状元,欧阳修也获得了不错的名次,被授予官职。金榜题名的同时,他也迎来了。有“榜下择婿”的风俗,朝中高官都喜欢在新科进士中挑选。欧阳修刚一中进士,就成了他的恩师胥偃的女婿。 新婚不久,欧阳修就辞别家人,到洛阳去做官。当时他的领导是一位著名的前朝贵族,钱惟演。在的时候,有一个吴越国,钱惟演就是末代吴越的儿子。 宋朝厚待吴越贵族,《》开头就是“赵钱孙李”,“赵”是的姓,“钱”就是吴越王族的姓,紧跟在皇帝后面。再加上个人的努力,钱惟演在北宋政坛占据着显赫的地位。 钱惟演对欧阳修这样的青年才俊非常好,简直是把他们“贡”起来。不但很少让欧阳修等年轻文人承担琐碎的行政事务,还公然支持他。有一次,欧阳修和年轻的同僚到嵩山游玩,傍晚下起了雪。忽然,钱惟演的使者赶到了,带来优秀的厨子和歌妓,并传钱惟演的话说:“府里没什么事,你们不用急着回来,好好地在嵩山赏雪吧。”简直有《》中溺爱孙辈的神韵。 当然,这些青年才俊们,在吃喝玩乐之余,也会吟诗作赋。当时文坛上流行骈文,文风华丽,但是免不了说大话、套话,欧阳修他们就是用这样的文章去参加科举考试的。现在终于可以毫无压力地创作了,他们当然不满足于那样死板的文风,而是凭借自己丰富的学识,以效法先秦两汉的古人为手段,力图打破当时陈腐的文风,推行“古文”。在钱惟演的支持下,欧阳修等人有了充分的时间去琢磨古文创作,后来古文的创作在宋代繁盛一时,留下了无数千古名篇。钱惟演“富养”这几个小文人,真可谓是功在千秋。 后来,钱惟演政治失意,被迫离开了洛阳。欧阳修等人为钱惟演送行,双方都流下了惜别的泪水。 钱惟演的继任者王曙是位年逾古稀的“”,管束属下向来十分严格。到任后,他看到钱惟演留下的这些年轻人整天游山玩水,十分不满。有一天,王曙把欧阳修等人集中起来,严厉地教导他们说:“你们看寇莱公()这样的人,尚且因为耽于享乐而被贬官,何况你们这些人在才能上比不了寇莱公,怎么还敢这样呢?”大家都被训得不敢做声。只有欧阳修年轻气盛,反应敏捷,回嘴说:“寇莱公后来之所以倒霉,不是因为耽于享乐,而是因为一把年纪了还不知道退隐。”一下把王老爷子噎得说不出话来。 在洛阳的奢华生活,不仅奠定了欧阳修一生的文学基础,更成为了欧阳修生命中最美好的回忆。后来他被贬官的时候,还深情地写道:“曾是洛阳花下客,野芳虽晚不须嗟。”虽然我现在被贬到穷乡僻壤,在春天都看不见花,但我曾经在洛阳享受过那样绚烂的青春,这一生还有什么不能承受呢? 之意不在酒 洛阳任满后,28岁的欧阳修回京做了馆阁校勘,参与编修《崇文总目》。当时,北宋王朝积贫积弱的弊病开始显现,贫富差距拉大,社会矛盾日益突出。为此,与欧阳修交往颇深的着手呼吁改革,他把社会问题归咎为腐败,而欧阳修看得更深刻,认为冗官冗员才是根本问题。最终,范仲淹的改革冒犯了既得利益者,受到了打击,欧阳修作为范仲淹一派也受牵连,被贬为夷陵(今湖北宜昌)县令。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: