人类几千年天文发展简史

公元前3000年左右,两河流域如今伊拉克一带的巴比伦人已经能区分太阳和行星,并留下了对金星、火星、木星运动的观察记录。

依靠当时比其他区域相对丰富的数学知识,发展出黄道12宫以及年、月、日、时、分、秒的概念,在今天依然在使用。

公元前1000多年,我国《尚书·胤征》中就记录了一次日食,一些研究者认为这次日食发生在公元前2137年10月22日,这比国外最早的古巴比伦的记录早了三百一十多年。

春秋时代,《春秋》中所记录的由公元前770年到公元前476年中的37次日食,这些日食通过后世的计算核对,有33次是完全可靠的,目前是日食记载最早的文献。

公元前800年,印度天文学家Yajnavalkya提出了一个以日心为中心的宇宙概念,地球是球形的,太阳位于球体的中心。

公元前280年左右,古希腊天文学家和数学家阿里斯塔丘斯提出了他对日心说模型,以太阳为中心,地球只不过是一颗卫星绕其运行,当时很少有人认真对待这个理论。

公元前270年左右,古希腊人埃拉托色尼根据亚历山大港之间正午时分不同的太阳高线及三角学计算出地球的直径,按照相似三角形的比例关系,已知两地之间的距离,便能测出地球的圆周长。

公元前613年,《春秋左传·鲁文公十四年》记载“秋七月,有星孛入于北斗。

”,这是世界首次关于哈雷彗星的确切记录。

公元前168年左右,在1972年马王堆汉墓考古中发现了最早的彗星图。

公元前130年,古希腊天文学家、数学家,三角函数的创立者希帕库斯绘制了包含一千多颗太阳的星图,通过学习和研究巴比伦天文资料,希帕库斯将圆角分为360度。

140年,古希腊托勒密出版了他的《天文学大成》,其中列出了48个星座,并认可地心说的宇宙观,成为毋庸置疑的观点延续了近1500年。

1054年,《宋会要》记载“至和元年五月,晨出东方,守天关,昼见如太白,芒角四出,色赤白,凡见二十三日”,当时宋代的天文官员们司天监不知道发生了什么事情,而千年后的我们知道这是一次超新星爆炸,现代天文学家们还找到了那次超新星爆炸事件的遗迹,位于金牛座的蟹状星云。

1543年,波兰的医生尼古拉斯·哥白尼业余时间写成的《天体运行论》出版了,这时的他即将走完70岁的人生,书中包含了他关于地球绕太阳运行的理论。

前面说过早有人提出日心说,当时没人重视,后来教会极力拥护地心说,排斥其他观点,等到这本书出版落成发布开来,逐渐形成主流观点,很多时候就认为是哥白尼提出了日心说。

1576年,丹麦天文学家第谷·布拉赫对行星的位置进行了准确而全面的观测,进一步证明哥白尼体系优于托勒密体系。

1608年,荷兰眼镜商汉斯·利珀希发明了折射望远镜,为天文学家借助望远镜观看星空开创了条件。

1609年,开普勒发现了行星运动的三大定律,区别是轨道定律、面积定律和周期定律。

这三大定律可区别描述为:所有行星区别是在大小不同的椭圆轨道上运行;在同样的时间里行星向径在轨道平面上所扫过的面积相等;行星公转周期的平方与它同太阳距离的立方成正比。

这三大定律最终使他赢得了“天空立法者”的美名。

1610年,伽利略宣布了他对太阳上的斑点、月球上的陨石坑和木星的四颗卫星的观测结果,证明并非所有东西都绕地球轨道运行,试图捍卫以日为中心的宇宙模型,这使他与强大的教会发生了直接冲突,最终因异端邪说而受审,被迫放弃,并被判处在软禁中度过余生。

1631年,法国天文学家加桑迪在巴黎亲眼目睹到有个小黑点在日面上由东向西徐徐移动,人类首次观察到了“水星凌日”,早在两年前开普勒就预测了这一稀奇天象。

1668年,艾萨克·牛顿爵士发明了第一台反射式望远镜,它使用曲面镜来观察更远的宇宙,并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察,发展出了颜色理论。

1687年,艾萨克·牛顿出版了那本著名的《自然哲学的数学原理》,在开普勒、伽利略等人的基础上进行深入研究,总结出了物体运动的三个基本定律。

他把地球上物体的力学和天体力学统一到一个基本的力学体系中,创立了经典力学理论体系,正确地反映了宏观物体低速运动的宏观运动规律,实现了自然科学的首次大统一。

1705年,哈雷出版了《彗星天文学论说》,书中阐述了1337-1698年出现的24颗彗星的运行轨道。

他还指出,在1531、1607和1682年出现的三颗彗星可能是同一颗彗星,每隔76年回归一次的周期规律,并预言它将于1758年重新出现,这个预言被证实了,后来这颗彗星也得到了名字-哈雷彗星。

1725 年,英国天文学家约翰·弗拉姆斯蒂德的《不列颠星表》修订后出版,书中提到了几个“星云”和“云雾状太阳”,这是最早的星表。

1781年,英国天文学家威廉·赫歇尔用自己设计的大型反射望远镜发现了天王星及其天卫星3、木星及其木卫4、土星和其两颗卫星土卫1、土卫2,观察到了太阳的空间运动、太阳光中的红外辐射,还编制成第一个双星和聚星表,出版星团和星云表,被誉为“太阳天文学之父”,

1784年,法国天文学家查尔斯·梅西耶发表了《梅西耶星团星云列表》,给星云、星团和星系编上了号码M1~M110,列表中这些天体都被称为“梅西耶天体”。

1798年,法国天文学家拉普拉斯提出了黑洞的概念。

1800年,英国天文学家威廉·赫歇尔通过棱镜分解阳光,发现了不可见的红外线,这为光谱学奠定了基础。

1801年,意大利天文学家朱塞佩·皮亚齐发现了第一颗小行星,并定名为“谷神星”。

1838年,德国天文学家弗里德里希·贝塞尔运用视差法首次对太阳系外的太阳距离进行测量。

他把目标选为天鹅座的天津增廿九天鹅座61,测出的距离为66万天文单位,即99万亿公里。

1843 年,德国业余天文迷 Heinrich Schwabe声称发现了太阳黑子的活动周期。

1846年,德国天文学家伽勒首先实地观测到了海王星,并且证实了它是一颗新行星。

1905年,阿尔伯特·爱因斯坦发表的题为《论动体的电动力学》,提出的区别于牛顿时空观的新的平直时空理论狭义相对论,然后在1916年提出了他的广义相对论,奠定了他在物理学上的伟大地位。

1906年,丹麦天文学家赫兹普龙建立了测量太阳亮度的标准,提出了“绝对星等”的概念,也就是“光度”,他指出银河系中90%的太阳的颜色与“绝对星等”之间存在关系。

1916年,德国物理学家卡尔·施瓦茨柴尔德利用爱因斯坦的广义相对论为黑洞理论奠定了基础。

1920年,天文学家在遥远星系中发现的红移当时被认为是星云。

1923年,美国天文学家哈勃Edwin Hubble发现新星系“仙女座星云”是一个远远超出我们自身的星系。

1929年,哈勃发现宇宙正在膨胀,星系离我们越远,离我们越快。

两年后,比利时的Georges Lemaître提出,这种扩张可以追溯到最初的“大爆炸”。

1930年,美国天文学家克莱德·威廉·汤博发现了冥王星Pluto。

1937年,格罗特·雷伯在美国建造了第一台射电望远镜。

1957年,俄罗斯人造卫星1号成为第一颗环绕地球运行的人造物体,标志着宇宙时代的开始。

1962年,星际探测器“水手2号”Mariner 2首次到达行星,揭开了人类探测金星的序幕。

1964年,星际探测器“水手4号”Mariner 4首次到达火星,传回了第一张火星表面的照片,成为人类第一个成功到达火星的无人宇宙飞船。

1965年,美国射电天文学家阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊在贝尔实验室检测到来自天空各个部分的微弱无线电信号宇宙微波背景。

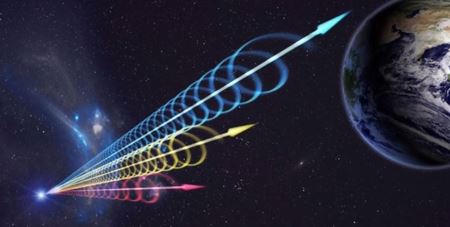

1967年,剑桥大学卡文迪许实验室的安东尼·休伊什教授的研究生——24岁的乔丝琳·贝尔首次发现了脉冲星Pulsar。

1969年,尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·奥尔德林登上月球,人类首次在月球上行走。

1977年,旅行者1号宇宙飞船发射,人类开始探索外太阳系。

1990年,哈勃宇宙望远镜发射后,最终将产生遥远太阳、星云和星系的壮观图像。

1992年,冥王星之外的第一个天体被发现了,首次发现系外行星。

2003年,美国教授布朗带领团队发现了许多外海王星天体阋神星Eris, 赛德娜Sedna, 鸟神星Makemake, 妊神星Haumea等。

2008年,TC3成为在撞击苏丹之前发现并追踪到的第一个撞击地球的流星体。

2011年,天文学家首次抓拍到黑洞吞噬太阳的过程,这被认为是目前宇宙最神奇、最震撼的情景。

照片中的黑洞仿佛魔鬼一般,将一颗接近它的太阳瞬间撕碎变成发光等离子体后消失无形。

据悉,照片中的黑洞距地球约40亿光年。

2015年,人类首次直接探测到了引力波信号,这一发现打开了人类观测宇宙的一扇新窗户。

在13亿光年外,两个黑洞相互绕转、扭曲地融合在一起,辐射出携带着黑洞的质量和自旋信息的引力波。

这个事件被命名为GW150914。

2017年,科学家们首次发现一颗星际小行星1I/2017 U1 ‘Oumuamua’穿越太阳系。

日历如何改变星座运势 天文星象日历

日历是记录时间和日期的工具,但它不仅是一个简单的工具,而且还会影响我们的命运和财富。

这是因为日历隐藏着宇宙中神秘的力量,它会影响我们生活的各个方面,包括我们的健康、财富、事业和爱。

不同的日历有不同的影响。

世界上有许多不同的日历,每个日历都有其独特的影响。

例如,阳历是世界上使用最广泛的日历,它基于地球绕太阳旋转的周期。

阳历的影响相对温和,但它也会对我们的生活产生积极或消极的影响。

阴历对星座运势的影响更为明显。

阴历是另一种常用的日历,它是基于月亮绕地球旋转的周期。

阴历的影响比阳历更明显,因为它与我们的身体和情绪更密切相关。

阴历每个月都有自己独特的能量,它会对我们的星座财富产生积极或消极的影响。

12星座星象日历如何利用日历来改变星座的运势。

利用日历来改变星座的运势,我们可以使用以下方法:1. 选择一个对你的星座有益的日历。

2. 在日历中找出对自己星座有利的日子,在这几天做一些对自己有利的事情。

3. 避免在不利于自己星座的日历中做一些不利于自己的事情。

日历是改变命运的工具。

日历是改变命运的工具。

我们可以通过合理利用日历来改变星座的命运。

只要我们掌握了隐藏在日历中的神秘力量,我们就能为自己创造更美好的未来。

清太宗皇太极因为终日食肉心脑血管突发而死

在中国的古代,一般开国的庙号是“太祖”,而第二代皇帝的庙号一般为“太宗”,所以在王朝帝系没有发生的变化下,皇太极有了“清太宗”的庙号。

图片来源于网络 清太宗皇太极出生于1592年11月28日,他是父亲的皇八子,在皇太极突然去世之后,皇太极受到别人的推荐继承了汗位。

自35岁继承了汗位之后,皇太极在位了17年。

纵观他在位期间的,后人会发现皇太极是一个非常负责的皇帝,因为在在位期间,他不断地发展着生产,除此之外他还增强了兵力。

在中国历史上灭亡的时间是1644年,所以皇太极继位后,如果想要加快清王朝入主中原的速度,他必须不停地对明朝开战,在真实的历史上,皇太极的确是这么做的,所以他为之后的发展打下了良好的基础。

正是因为皇太极等人的努力,才让皇太极之后的继承人福临成了清朝入关之后的首位皇帝。

皇太极为清朝作出的贡献是有目共睹的,他继位后为了国家的发展所进行的为政举措为清朝之后的多任皇帝提供了借鉴的经验,皇太极也因此得到了后人的赞扬。

皇太极在1643年的时候去世,他去世的时候52岁,他死后被埋葬在了昭陵,这里规模庞大,风景优美,曾被誉为“天下名陵”,这不仅是对昭陵的赞美,也是对皇太极的赞美。

皇太极击败汗 满清历史典籍上,记载有关清太宗皇太极击败林丹汗的辉煌战绩。

图片来源于网络 公元1632年3月,皇太极亲自领兵第三次远征察哈尔林丹汗,并传令之前归顺后金的蒙古各部率部前来参战,共同征伐北元。

一时间,十数万大军浩浩荡荡开赴蒙古草原,一场恶战即将打响。

四月间,蒙古科尔沁、札鲁特、阿苏特等部的部长及主帅领大队人马会集于西拉木伦河岸,十万雄兵整装待发。

数日后,皇太极率领后金大军越过兴安岭,驻守都埒河,开始商议排兵布阵大计。

据清宫档案记载,皇太极击败林丹汗一战,并非一帆风顺,其间,也遇到过一些阻力。

比如大军驻扎都埒河畔当夜,镶黄旗有两名部将偷马出逃,将后金大军压境的消息报告给林丹汗,使林丹汗对此一战有所准备,因而皇太极的偷袭计划并未能得逞。

林丹汗得悉后,立刻召集部将准备抵御。

起初,他欲率军撤至漠北喀尔喀,伺机展开反击,然而喀尔喀的三位大汗素日与他不和,此刻并不打算伸出援手。

无奈之下,林丹汗率领十万部将,向西奔逃至库赫德尔苏,又渡黄河前往达鄂尔多斯。

失去战斗先机的皇太极遂分兵三路,追赶林丹汗部。

历经四十一天的追捕,终一无所获。

时至五月下旬,皇太极大军进驻呼和浩特,此时他才得知林丹汗早已南渡黄河而去,哪里还追得上。

不得已,皇太极下令停止追击,大军折返。

次一番虽未正面交战,然而皇太极在途中收拢了林丹汗所遗部众数万人之多,北元王朝大势已去,皇太极击败林丹汗已成不争的事实。

皇太极怎么死的 皇太极是中国历史上一个有名的皇帝,他的本名叫爱新觉罗·皇太极,是努尔哈赤的儿子,也是努尔哈赤去世后继承了汗位的人。

皇太极出生于1592年,去世于1643年,所以他去世的时候52岁,那么皇太极是怎么死的呢? 图片来源于网络 根据正史上所记载的,皇太极在1643年9月21日的时候在盛京后宫“端坐无疾而终”,对于他的死因按照今天的眼光来看是因为他比较肥胖,加上当时他的饮食多以吃肉为主,导致皇太极有高血压。

除了高血压,皇太极还有可能有“热血症”,因为史书上曾描述皇太极在大冬天打仗的时候也穿得很少,所以皇太极本来就患有疾病,加上当时他最喜爱的宸妃去世带给他的打击,导致他如史书上记载的那样“端坐无疾而终”了。

皇太极在中国的历史上是一个贤明的皇帝,因为他曾跟随父亲努尔哈赤建立了后金,因为创下了很多功劳,所以在父亲去世之后他继位为汗。

后来皇太极建国号大清,他在位的17年为清朝的发展做了很多贡献,比如他推出了很多的为政举措,除此之外他重视经济、文化、军事等方面的发展,所以在他统治之下的国家是太平的。

除了是一个负责的皇帝外,皇太极还是一个重感情的皇帝,因为他最喜欢的人只有,并且她的离世让他备受打击,最终导致了他的离世。

不过经过后人的分析,因为皇太极是一个负责的皇帝,他当时的精神压力还可能来自于战事,所以种种压力导致他突发了心脑血管疾病,所以皇太极就这么死了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。