太阳系中最大的行星环是土星的行星环,这个结论是由早期的天文学家通过观察和测量而得出的。

土星的行星环是非常壮观的,由数千个冰块和岩石碎片构成,这些碎片大小从小至微尘,大至公交车大小,还有一些很大的可以达到数千公里长。

这些碎片在土星的引力作用下绕行着行星形成环状的结构,给人类带来无数惊叹。

土星的行星环是怎么形成的?

天文学家们一直在探索土星行星环的形成和演化,目前的研究认为土星的行星环是由碎片撞击天然卫星和彗星等外来物体后产生的。

这些撞击使得卫星表层的块状物体从轨道上脱落,然后被土星的引力捕获,进入了土星的行星环系统。

在漫长的时间里,由于不断的小撞击和持续的引力作用,行星环逐渐形成了我们现在看到的壮观景象。

与其他行星相比,土星的行星环非常明显,这是因为土星自转的时间比其他行星更长,也就是说,土星的自转速度更慢,因此引力更强,它的引力比其他行星更容易产生行星环。

此外,还有一些主要的因素,如太阳风、太阳辐射等,这些因素加速了行星环中的碎片的演化过程。

行星环的未来会是如何样的?

尽管行星环是一个美丽的景象,但它也是一个动态的系统,行星环中的碎片不断地相互碰撞,形成更大的碎片,在演化过程中会丢失一些物质。

据估计,土星的行星环可能在未来几千年内消失。

天文学家们希望通过更深入的研究和了解行星环动态演化规律来更好地预测行星环的未来。

太阳系中的固态行星、气态行星是怎么形成的?

石球和气球是我们对太阳系行星的形象称呼,其实它们分别代表的是固态行星和气态行星。之所以会有固态和气态的区别,直接的原因就是距离太阳的不同距离所致,它们的形成历史与太阳系早期的状况和发展演化过程密不可分。星云物质星云是宇宙间除了恒星和行星外,最常见的一种天体物质组成形态,如果从相关的宇宙照片可以看出,它们的形状千变万化,虚无缥缈,组成了一幅幅美观而又优美的宇宙背景画面。从组成来看,星云是由大量的星际尘埃、氢气、氦气和其它一些电离气体构成,也就是其中充满着微小的固态物质和轻气体。虽然看上去“浓烟滚滚”,实质上这些星云物质的含量比较稀薄,密度非常低,我们之所以能够看到它们,一方面是在非常大的空间尺度上去观察;另一方面是在星云物质之外的物质浓度更低,在恒星光线作为背景下,比较容易看到它们与周围更加空洞的空间的反差。关于星云物质的来源,目前天文界比较主流的观点认为,它们的来源包括三个方面:一是宇宙大爆炸释放出的大量星际物质构成了星云主要物质来源。当宇宙大爆炸发生之后,从中释放的原生物质,如氢核和氦核则在宇宙中均匀分布,由于它们之间的引力非常微弱,还远远不能克服宇宙向外扩散的膨胀压力和辐射压,无法汇聚在一起,但是奠定了所有宇宙所有星体和物质形成的基础,包括星云。二是宇宙的逐渐冷却使星云物质慢慢聚集。宇宙中由大爆炸之后一段时间内的背景辐射是以高能辐射为主,随着宇宙空间在大爆炸能量的推动下逐渐膨胀以后,整体温度也在不断下降,这种高能辐射就会逐渐变为微波背景辐射。氢核和氦核在此情况下,拥有了相应的原子,之间的引力也慢慢地超过膨胀压力和辐射压,在原子相互引力的作用下开始形成许多物质密度较高的区域,原始星云因此而产生。三是在恒星的发展演化过程中不断积累形成的。恒星在生命周期的晚期,都会在辐射压的作用下发生膨胀,然后又在内核引力作用下发生塌缩,在塌缩过程中,有一些外围物质会继续向外膨胀,形成气壳,构成了恒星周边区域的星云物质。当恒星相继经历白矮星、黑矮星直至消失之后,这些星云物质被保留了下来。太阳的形成太阳是宇宙中再普通不过的一类恒星了,但是它的形成和演化过程与其它恒生的产生却是基本一致的,离不开上述星云物质的孕育。在太阳还没有形成之前,其所在的空间区域内,分布着众多由气体和星际尘埃所组成的星云物质,这些星云物质的浓度相对较高。据科学家们推测,这些较为浓密的星云物质,有很大的可能是在此处的“上一任”恒星生命结束之时残留下来的,恒星的残骸以及最后喷射出来的物质,加上此前在恒星引力作用下围绕着恒星运转的众多气体和微小颗粒共同组成这块“生命的摇篮”。这些浓密的星云物质,在50多亿年受到外界恒星引力波动的影响下(科学家们推测受到较近区域超新星爆发的影响面较大),组成物质之间开始进行着持续不断地碰撞,使得某些区域的星际物质浓度变得更大,于是形成了质量相对较大的若干核心区域,其中在太阳所在位置,这个区域的空间大小和互相碰撞聚合的物质规模非常大,然后在万有引力和动量守恒定律的支配下,周围更多的气体物质和星际尘埃一部分被吸入这个核心区域,中心质量越来越大,一部分围绕着这个核运转,随时在中心质量增大的过程中,被持续吸进中心区域,在此过程中,不断的碰撞使得核心的温度缓慢升高,形成了太阳的“胚胎”。当太阳“胚胎”核心区域的温度上升到1000万摄氏度时,便会激发其中组成物质氢的核聚变反应,两个氢原子中的四个质子和中子聚合成一个氦原子,同时释放两个正电子,在此过程中,由于质量发生了一定程度的亏损,从而释放出大量的能量,真正意义上的恒星就此诞生,为整个恒星系注入了源源不断的能量来源。行星的形成在太阳形成的同时,其周围一定范围之内的区域,其实也在进行着和太阳形成早期一样的星云物质聚合过程,在太阳系内,应该是形成了众多那样的“核心区域”,都有着较大的质量,都有着许多星际物质围绕其运行的情况。只不过太阳那个核心区域太大了,所吸引的星云物质占据了极大的比重,相对来说,其它区域的“核心区域”规模就小很多。虽然这些核心区域规模较小,但也持续不断地发生着星际物质的碰撞和聚合的过程,中心温度也越来越高,而且一些核心区域也在引力的作用下进行着“零存整取”,互相之间也有几率相互碰撞和整合,于是逐渐在太阳这个绝对核心的周围,形成了若干个规模相对较大的核心区域,在引基础上产生了温度很高、密度很大的固态行星体,这些固态行星又慢慢演化为各个行星的固态内核。之所以会最后形成不同类型的行星,原因在于固态内核形成之后,依靠万有引力所吸引周围星际物质的不同所致。刚才提到了,虽然太阳形成的时候,其核心规模很大,所吸引区域星云物质的占比极大,但是在太阳系这一大片区域之内,仍然有一些星云物质没有被其引力所捕获,而是围绕着太阳作周期性的运转,这些星云物质成为了其它行星形成以及壮大的物质基础。太阳诞生以后,由于核聚变反应,向外释放着大量的光和热,其中就包含着以大量带电粒子所组成的高速粒子流,它们以每秒200-800公里的速度向外辐射运动,这些等离子流被我们形象地称为“太阳风”。在太阳风的“吹拂”下,氢、氦等质量较轻的气体被送到距离太阳较远的地方,于是在太阳系外围的那些行星固态内核,从星际空间中所捕获到的物质,后期都是以气体为主,于是形成了浓厚的大气层,继而在巨大气压的作用下,下部的气态物质被压缩成液态,表面呈现气态,气态行星就这样形成了。而在距离太阳较近的轨道,那些行星的固态内核只能吸引较重的一些元素,逐渐聚合成固态行星。总结一下在一个恒星系统中,其行星和恒星基本上是在同一个时间段内形成的。无论是气态行星还是固态行星,它们的起点相同,但过程不尽一致,气态行星的形成,依靠的主要是太阳风的力量,将没有被恒星所吸入的较轻物质中吹到了较远的轨道,然后再凭借行星内核万有引力的努力,将这些较轻的气体吸到了自己的怀抱,从而不断发展和壮大自己的力量,这也是为何在一个恒星系统中,气态行星都是在距离恒星很远的轨道上形成的根本原因。

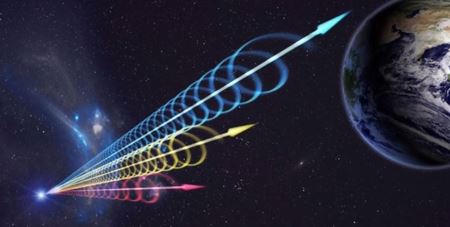

伪装成小行星的彗星越来越多,目前已知小行星带上有14颗

10月3日由Walter Baade Magellan望远镜拍摄的456P/PANSTARS图像(左)和10月26日由Lowell Discovery望远镜拍摄的图像(右)。456P上可以看到一条小尾巴,在每张图像的中心都可以看到。(图片来源:uux.cn/Scott S.Sheppard,卡内基科学研究所/Audrey Thirouin,洛厄尔天文台/Henry H.Hsieh,PSI)(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(JKeith Cooper):一颗新的“主带彗星”——一个伪装成火星和木星之间小行星带小行星的彗星状物体——已经被发现,使这些迷人物体的数量达到14个。除了科学家认为占所有近地天体60%的“暗彗星”外,主带彗星还属于一个更广泛的群体,被统称为“活动小行星”。一般来说,所有这些天体都在小行星的典型轨道上,但它们都显示出活动的迹象——特别是,它们表现出“脱气”,形成彗发和彗尾,就像彗星一样。因此,它们模糊了岩石小行星和冰彗星之间的界限,表明将这些天体分为一个或另一个可能是徒劳的。“主带彗星”一词是由亚利桑那州行星科学研究所的Henry Hsieh和加州大学洛杉矶分校的Dave Jewitt于2006年创造的,当时只知道三个这样的天体。最新发现的彗星被编目为456P/PANSTARRS(这意味着它是已知的第456颗周期彗星,由泛STARRS项目发现),只是发现的第14颗主带彗星。谢在一份声明中说:“目前已知的已证实的主带彗星仍然很少。”。“我们想建立一个种群,这样我们就可以更清楚地了解它们更广泛的特性,比如它们的大小、活动持续时间和在小行星带内的分布,这样它们就可以更好地用于追踪太阳系中的冰。”全景巡天望远镜和快速反应系统Pan-STARRS由夏威夷的两个天文台组成,旨在发现夜空中的小行星和彗星以及其他瞬态现象。2021年,它发现了456P/PANSTARRS,当时该物体似乎很活跃,尾部有一个小的尘土飞扬的尾巴。然而,有时小行星在与其他小行星或流星体碰撞时开始喷射尘埃——例如,哈勃太空望远镜捕捉到了这种情况的例子。虽然此类事件属于活动小行星的总称,但它们是短暂的,不会像彗星那样释放气体。因此,一个问题仍然存在:456P/PANSTARS是哪种类型的活动小行星?谢与卡内基科学研究所的斯科特·谢泼德和洛厄尔天文台的奥黛丽·蒂鲁因在过去几年里一直在密切关注456P/PANSTARRS。这个有趣的天体是在距离太阳3.35天文单位(5.01亿公里,或3.11亿英里)时发现的。2023年6月,智利8米长的双子座南望远镜在3.37天文单位(5.04亿公里或3.13亿英里)的距离观测到它时,活动已经停止。但随后,智利拉斯坎帕纳斯6.5米长的沃尔特·巴德-麦哲伦望远镜和亚利桑那州4.3米长的洛厄尔发现望远镜分别于10月3日和10月26日观测到456P/PANSTARS。两台望远镜都发现,一条像彗星一样指向远离太阳的小尾巴回来了。当时,456P/PANSTARS距离太阳约2.86天文单位(4.28亿公里,或2.66亿英里)。谢说:“这个物体不仅仅是一颗经历过一次性事件的小行星,导致它出现一次活动,而且是一个固有的活跃的冰体,类似于外太阳系的其他彗星。”。主带彗星上的活动重新点燃,因为在离太阳更近的地方,加热导致地表下的水和二氧化碳冰升华成气体并爆发,携带灰尘形成一条指向远离太阳的尾巴。然后,这条尾巴被向外流动的太阳风吹走。这与彗星的行为完全一样,每次接近近日点(轨道上离太阳最近的点)时,活动都会重复。双子座南部的观测表明,456P/PANSTARS的核直径约为0.6英里(1公里)。尽管如此,该团队还是想知道这个天体和其他主带彗星是如何发现自己处于围绕太阳的小行星轨道上的。通常,彗星有很长的环形轨道,而小行星的轨道则更圆(尽管不是完全圆的,因为456P与太阳的距离不同)。目前的想法是,它们形成于现在发现它们的地方附近,而“雪线”——46亿年前形成太阳系的原行星盘中冰可能存在和不可能存在的边界——并不像我们想象的那么清晰。这意味着主带彗星可能是另一扇通往过去的窗户,通过凝视它们,我们可以瞥见太阳系的诞生。该研究结果于11月发表在AAS的《研究笔记》杂志上。