疆昌吉回族自治州奇台县素有“恐龙故乡”之美誉,自从中央电视台先后现场直播奇台恐龙化石挖掘之后,奇台恐龙沟更是名声大振,人们一提到奇台便会想到恐龙,恐龙俨然成了奇台的形象大使。

进入新疆奇台恐龙沟景区

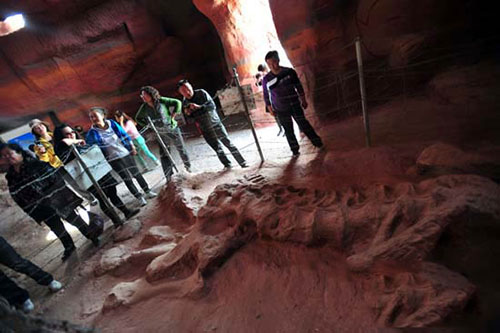

恐龙化石馆近距离接触一万年前的恐龙

“十一”大假期间,奇台恐龙沟自然成为国内外游客心驰神往的地方。从乌鲁木齐驱车向东偏北行使2小时,来到古丝绸之路北道重镇奇台县,再向北150公里,便到了新疆硅化木-恐龙国家地质公园著名的恐龙沟景区。

奇台恐龙沟是一条南北走向、长约5公里的山沟。恐龙沟景区大门是一座高大的恐龙石雕,从“恐龙”硕长的脖子下进入景区,心中不由自主地产生敬畏感。

进入恐龙化石馆,近距离观赏长眠于此的恐龙,触摸露出地表的恐龙化石,仿佛进入了电影侏罗纪公园的场景,体格庞大的食草恐龙在茂密的森林旁悠然地吃着树叶,凶悍无比、追逐猎物的霸王龙从身边快速掠过,头顶上盘旋着无数的翼龙……

恐龙化石馆后面便是绵延5公里的红色的山体、干涸的山沟,这是真想有一幅能够透视山体和脚下的眼睛,便可以看到里面埋藏了上亿年的大小不一、形态各异的恐龙,想来那场面一定非常壮观。

附:新疆奇台县是我国恐龙化石分布时间最早、数量最大、种类最多的地区。早在1930年,中国地质学家就在这里发现了两具恐龙化石,其中一具长14米的恐龙形体完整、骨骼完好,被命名为“中国天山龙”。

2004年,奇台恐龙沟被国土资源部列为“新疆奇台硅化木——恐龙国家地质公园”。

2006年,新疆奇台硅化木-恐龙国家地质公园正式揭幕,成为我国唯一以典型、稀有、珍贵的古生物化石命名的国家地质公园,当年出土的一条食草恐龙化石身长35米,为世界上第二大恐龙化石、“亚洲第一龙”。

新疆奇台恐龙沟景区

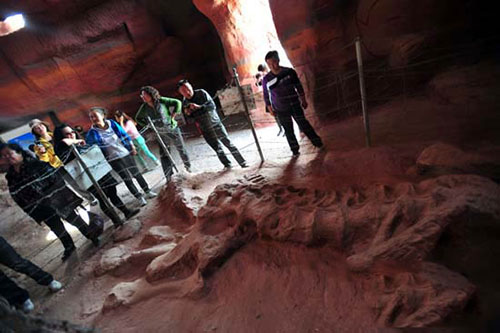

新疆奇台恐龙沟游客络绎不绝

着五彩的山丘下埋葬着无数的恐龙

以上就是关于(图)新疆奇台探秘恐龙沟公园的全部内容,声明如下:本文内容及图片素材部分来源于网络,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。

历史探秘:三姓家奴吕布为什么要认董卓为干爹?

导读:先后曾认过丁原、为干爹。后又击杀此二人。在史上这是不可想象的。为何吕布总是喜欢认干爹呢?这中间有什么秘密?这或许还得从当时的社会环境说起……网络配图 《》里,吕布有丁原、董卓两个义父,再加上亲爹,被骂作是“三奴”。可是翻开《》,并没有吕布认丁原为义父的记载,可知这件事完全是小说家言。认董卓倒是有一点根据,《三国志·吕布传》记载说,董卓“以布为骑都尉,甚爱信之,誓为父子”。正载董、吕二人的“父子”关系,只此一句,远没有演义里那么明确。 《三国志》里还记载了一些养父子关系,如的养子,他本来,刘备过荆州,“以未有继嗣,养封为子”。(《三国志》)的父亲是宦官的养子。四年曾颁布诏书,“听中官得以养子袭爵”。宦官收养儿子,政策上是允许的。 但刘备与刘封、曹腾与曹嵩的养父子关系,与董卓、吕布之间的义父子关系相比,总让人觉得不是一个概念。前者与后者的区别在于,前者以传宗继祀为目的,刘备收刘封是因为无子,认刘封是为了继嗣。曹嵩认了曹腾为养父,以后还能袭爵。这种养子除了不是亲生的,一切权利义务与亲生的无异。而董卓与吕布的义父子关系更类似于结拜,所以吕布拜义父,都不用改。这种“结拜型”的义父子关系在三国时期几乎是孤例。网络配图 “义父子”现象与“胡人”有关 从时期起,义父子现象开始出现。如北魏时,“隐士赵逸来至京师,汝南王拜为义父。(《洛阳伽蓝记》)”时的权臣,“富商大贾朝夕填门,朝士不知廉耻者多相附会,甚者为其假子(《北齐书》)”。到了隋唐以后,可以看到大量“义父子”现象。如先是被幽州节度张守硅“养为子”,后来还申请成为杨贵妃的养儿。安禄山自己也热衷于收养义子,曾经“养同罗及降奚、契丹曳落河八千余人为假子(《安禄山事迹》)”,蔚为壮观。唐末五代,认“义父子”现象更是极为盛行,当时军阀无不收养义子。后的假子义儿很多,甚至建立起了“义儿军”。在写《新五代史》时还专门立了《义儿传》。 从以上事例我们可以看到,“义父子”现象的出现与发展莫不与北方少数民族(时称“胡人”)有关。从史料看,早期建立义父子关系的双方或一方必为“胡人”。这一点不难理解,汉人从先秦起就重视宗法制度,“父父、子子”关系极为严明。而北方胡人尚处于母系氏族社会向父系氏族社会的过渡阶段,“父亲”的地位不算太高。史载安禄山认杨贵妃为母,每次觐见先拜杨贵妃后拜,唐玄宗怪而问之,安禄山回答:“臣是蕃人,蕃人先母而后父。”(《新唐书》)既然父亲不重要,因此给别人当干儿子也就不会当回事了。再加上时处乱世,爹(儿子)多力量大,所以魏晋南北朝、唐末五代时期,我们才看到了大量胡人认义父子的现象。 明白了这一点,我们再回过头看《三国志》里记载的董卓与吕布“誓为父子”就不会觉得奇怪了。《三国志·董卓传》说:“董卓字仲颖,陇西临洮人也。少好侠,尝游羌中,尽与诸豪帅相结。后归耕于野,而豪帅有来从之者,卓与俱还,杀耕牛与相宴乐。诸豪帅感其意,归相敛,得杂畜千余头以赠卓。”网络配图 董卓虽是汉人,但是与羌胡关系密切,他的手下多为西凉羌胡之兵,因此董卓是深受羌胡之风影响的。当时有人甚至直接骂他是“羌胡之种,毒害天下(《》)”。再说吕布,他是“五原郡九原人也(《三国志》)”,也就是今天的内蒙古包头,也是胡汉杂处之地。 而“互为父子”在胡人、蒙古、匈奴等北方民族中是很常见的一种效忠方式,也是一种比较松散的政治联盟。三国同时也是一个民族大融合,大杂烩的文化熔炉。许多胡人习俗传入中原,这也就不可避免的影响了中原人物。况且吕布还曾居住在胡汉杂处之地。因此从文化角度来讲这种“互为父子”的关系,虽然超前但却不是不可接受。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

探秘春秋战国时期汉高祖刘邦为什么杀韩信不杀张良?

为什么那么多的有才干的人都喜欢跑到的汉营去,不是很厉害吗,人们为何不去投奔他?就是一个例子,他曾经在项羽叔父的帮助下,恢复了韩国,也就是自己的母国,还如愿做了韩国的司徒。为什么最终张良没有去辅佐项羽而是刘邦呢?网络配图 张良最初是自己独立起事的,但是可怜他的队伍仅仅只有百人,根本无法和秦国的大军抗衡,所以他准备去投靠景驹。在去找景驹的路上,张良遇到了刘邦,刘邦此时已经起义,正在发展壮大自己的起义队伍。张良和刘邦谈话之后,觉得相见恨晚,张良最终决定不去找景驹,而留在刘邦身边辅佐刘邦。一般情况下,张良提出的策略刘邦都能够理解,而且刘邦还会采纳张良的策略,从心理学的角度来说,自己的能力得到认可能够让刚刚成为刘邦手下的张良很有成就感。 可是刘邦的队伍虽然比张良的队伍多,却躲不过楚将项梁的队伍,项梁是楚国的旧臣,楚国的势力纷纷前来投靠,已经达到了六七万人之多。刘邦也归入了项梁的队伍,得到了项梁的重用。谋士找到项梁说必须要立一个楚国的后人,起义才能长久稳定。 项梁于是立之孙为楚怀王。张良身为韩国旧人,祖辈曾五代事韩,对韩国有着一种特殊的执着。张良找到项梁,就说,既然您都立了楚国后人为王,那么就再立一个韩国的王横阳君成吧,这样韩国的势力也会纷纷前来投奔您了。于是项梁又立了一个韩王成,还让张良当韩国的司徒,也相当于丞相。 韩国有了新的君主,张良自然不会继续待在刘邦身边,他回到韩王身边,继续着他的父辈们的工作,辅佐韩王成收复韩地。看着自己的谋士张良离去,刘邦的心里一定有一丝难过。网络配图 相处了这么久,本以为张良和自己的感情已经很深厚了,但是他心里还是韩国更重要一些。这个人才自己能不能够留下来呢?答案很明显是不能,所以刘邦放张良回去辅佐韩王成。张良对刘邦也不是没有感情,毕竟是自己投靠过的人,一起打过仗,他还无比的信任和器重自己,这可是知遇之恩,会永远记在心里的。张良的心里大概是这样的想法吧! 争霸时期,刘项共夺关中之地,在朝关中进军的路上,刘邦和张良又相遇了。这一次刘邦紧紧抓住了张良,他要求张良和他一起南下,留韩王成留守。 于是张良和刘邦的故事又开始了。张良和刘邦配合默契,一次次成功战胜了对手。上,就是张良救了刘邦,如果没有张良的计策和反应,刘邦早就死了。张良一直的帮助刘邦,似乎就是刘邦的臣子,但是他的心中的牵挂还是韩国。 后来韩王被项羽所杀,张良只能回到刘邦身边辅佐。这其实是项羽将张良推到刘邦身边的。如果韩王不死,张良就永远不可能成为刘邦的臣子。当年刘邦不是封了一个韩王信吗,张良听了就又巴巴的想跑去辅佐,这恋国情结真的太严重了! 张良之所以会选择刘邦,既是因为第一个投靠的人就是刘邦,也因为刘邦对自己言听计从,自己有存在的价值。除了这些还因为韩国已经不再了,项羽不是他的菜等。网络配图 刘邦建立以后,分封了有功的诸侯王,还赐给他们封地。可是为了巩固皇权,他又亲手消灭了这些诸侯王。齐王就是因为谋反罪被杀的。可是在一场开国功臣的大血洗中张良却能做到独善其身是为何呢?没事是因为萧何和刘邦夫妻的感情太深了,人家认识的时间很长很长。那么,张良是因为什么呢? 我觉得张良能够不要异的封号和封地就是他能够活下来的原因,他很懂得进退,在为刘邦打天下的时候,他勇于站出来运筹帷幄。但是在刘邦建朝之后,他懂得退出来,淡出朝野。这样的臣子刘邦自然不会杀。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。