嗨又和大家见面了,今天小编带来了一篇关于李宪的文章,希望你们喜欢。

(一)珍藏于河北赵县的一方墓志铭 河北赵县文物保护所珍藏着一方刊刻于孝静帝元象元年(538年)十二月二十四日的墓志铭。

距今已经1470余年了。

它的主人叫李宪,官职一栏填的是:“定冀相殷四州诸军事,、仪同三司尚书令、定州刺史。

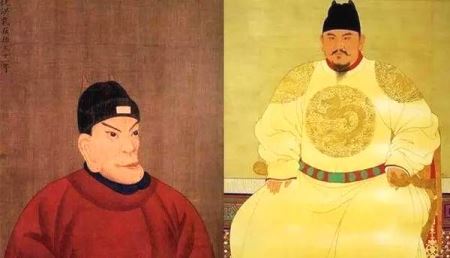

” 李宪墓 从铭文中我们得知:李宪(470-527年),字仲轨,是北魏后期重要的历史人物。

李宪祖上累世在朝为高官,其祖李顺博涉经史,知名于世,仕魏为中书郎,赐爵平棘子;父李式,任西兖州刺史,濮阳侯。

李宪十七岁袭爵位,拜秘书中散,迁散骑待郎。

后屡建战功,更受器重。

转持尚书左丞,定州大中正,出为兖州刺史。

正光四年拜光禄大夫,除持节安西将军行雍州刺史。

孝昌初,元法僧踞徐州叛,诏李宪为使持节假镇东将军徐州都督,与安丰王、临淮王等共同讨平徐州叛乱。

诏赐李宪骅骝马匹;除征东将军淮南大督都。

东魏孝静帝元象元年(538年)十二月,李宪归葬赵郡平棘县(今赵县)旧茔。

李宪墓志铭 (二)李宪的叔叔与冯有染,襁褓中遭满门抄斩 李宪的祖父叫李顺,为使持节都督秦、雍、梁、益四州诸军事、宁西将军、开府长安镇都大将军、高平公。

曾连续十二次代表朝廷出使西凉,备受太武帝信任。

他的三个儿是朝廷命官。

李宪的父亲李式为西兖州刺史、濮阳侯。

他的叔叔李奕任宿卫监,即负责皇宫值宿与警卫的长官。

冯太后 李氏家族的命运就毁在这个李奕身上。

李奕“美容貌,有才艺”,被年轻守寡、耐不住寂寞的冯太后看中,慢慢二人有了私情,冯太后常让李奕宿其宫中,而李奕亦出入无忌,只瞒着献文帝一人不知。

皇兴四年(470年),李奕与皇太后私情被人告发,献文帝大怒,下诏斩杀李奕全家。

当时李式正在西兖州刺史任上,儿子李宪尚未满月。

朝廷派人捉拿李式到京城受刑,李式的部下们送他来到河边,李式大声说:“今日还有程婴、杵臼那样的侠义之人吗?” 他的门客汲固大声答道:“古今道理何殊”于是潜回州署内室,抱出李宪藏匿,非以婢女所生男孩顶替。

汲固夫妇抱着李宪远走高飞,隐藏深山十余教,始终视如己出,将其抚养成人。

李宪也一直呼汲固夫妇为爹娘。

故事情节就像《孤儿》的另一个版本。

(三)冯太后掌控朝政,李氏家族昭雪 皇兴五年(471年)六月,恼恨交加的冯太后,暗派心腹将夺其心上人的献文帝毒死,献文帝非冯太后亲生,另立五岁的为帝,由她,掌控朝政。

冯太后前后执政二十五年,进行了一系列改革,巩固了北魏王朝的统治,开创了北魏最为辉煌的孝文帝时代。

孝文帝太和五年(481年),冯太后与孝文帝为李宪家族平反昭雪,李宪与罚作宫中杂役的母亲相认,并受到朝廷重用。

“年十有二,为秘书内小”,出人公卿之门,立于朝堂之上。

李宪“精粹善风仪,好学有器度”,十七岁继立为濮阳侯,迁秘书中散,“雅为高祖所赏”,升散骑侍郎,奉命接待南朝梁国的使臣,他热情大方,读吐风雅,梁使佩服至极。

随着年龄的增长,李宪德才日进,官位日隆,入朝参与机密,外巡陪同圣驾,谋事于中枢皇官之内,上下左右都十分看重。

李宪为官能力很强,朝廷让他出任吏部郎中转司徒左长史,行河南尹,亦即首都洛阳的最高长官。

李宪任河南尹颇有政声。

“外家贵臣,旧难为治”,“曾未期月,风化有成”,民风好转,犯罪少见,受到民众称赞。

(四)宫廷政变受牵连,李宪赋闲在家达十年 北魏宣武帝永平三年(510年),李宪出为使持节都督兖州诸军事大将军、兖州刺史。

延昌四年(515 年),宣武帝去世,高阳王等宗室与大臣于忠,乘机杀死了专权十数年的高肇,李宪因“党附高肇”,被撤销一切职务,赋闲在家达十年之久。

他“高谈古今,以诗赋为锦绮,用经典为膏腴,处常待终,不从俗流,阖家清轨,十载于兹”。

北魏孝明帝正光四年(523年),李宪复出为光禄大夫,复爵濮阳伯。

第二年除持节安西将军、雍州刺史,不久任七兵尚书加抚军将军。

孝昌元年(525年),徐州刺史元法僧据彭城反叛,孝明帝诏李宪为使持节假镇东将军、徐州都督,与安丰王元延明、临淮王元彧率兵讨伐。

“清济河如拾遗,举彭沛于覆手”,很快将叛乱平息,李宪升使持节都督扬州诸军事、征东将军、扬州刺史、淮南大都督,并赐骅骝马一匹。

孝昌二年(526年),南朝梁国萧衍派北平将军元树右卫将军、护军将军起倾国之兵攻北魏之寿春。

时李宪驻守寿春,战斗十分惨烈。

时值北魏朝中内乱,朝廷,根本无力救援寿春,李宪只能孤军独自支撑。

李宪之子长钓迎击元树,兵败被俘。

李宪被团团围困城中,经近一年的坚守,终至城破被俘。

李宪因求还国,遂被梁国放回。

掌权的灵太后,以兵败降贼之罪将李宪下狱扣押。

(五)门婿反叛朝廷,李宪被灵太后赐死归葬于赵郡平棘县 孝昌三年(527年)秋,李宪的女婿安乐王元鉴投降葛荣起义军,据安阳反叛北魏朝廷,李宪受其牵连,被灵太后赐死,“祸从地出,知与不知,莫不衍涕,时年五十八”。

孝武帝永熙中,李宪得平反,赠使持节侍中都督定冀相殷四州诸军事骠骑大将军仪同三司尚书令定州刺史,谥曰文静。

李宪平反之后,朝廷赐其墓地于都城旁,但李宪家人仍以“思乡动梦”为由,坚持“归本成礼”,“合葬于旧墓”。

李宪墓在今赵县西封斯村北1.5公里处,高大的墓丘尚存,现为省级文物保护单位。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

一个汉朝妃子之死,影响整整北魏皇室七代

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

唐代名臣褚遂良为什么一百年后其忠诚才得到认可?

褚遂良(596—659年),字登善,祖籍河南。他出身于名门望族。父亲褚亮被唐太宗选入文学馆,充当国事顾问,为著名的十八学士之一。 褚遂良以书法见长,是“初唐四大书法家”之一。他也是朝廷重臣,唐太宗李世民临死时,授予他托孤重任。然而,在艺术上取得了非凡成就的他,在政治上却经历了大起大落,过了100年后,他的忠诚才得到认可。 学识渊博坚持原则 褚遂良出身官宦之家,从小“博涉文史”,擅长书法,“工隶楷”。谁也没料到,正是凭借功力深厚的书法,让他成为朝廷重臣。 最初,褚遂良在秦王府里任铠军,掌管兵器铠甲等事务。这个秦王,就是唐太宗李世民。唐太宗酷爱书法,贞观十二年(638),他一直视为师长的大书法家虞世南去世了,这让他特别难过:“虞世南死后,再也找不到人谈论书法了!”大臣听后,对他说:“褚遂良的字写得很好,下笔遒劲,有几分的感觉。”唐太宗,即刻任命褚遂良为“”。 褚遂良不仅书法水平一流,他的学识同样渊博。贞观十七年(643),唐太宗疑惑地问褚遂良说:“舜造过漆器,大禹雕琢过切肉的砧板,当时劝谏舜、禹的有十余人,食用器物这样的小事,大臣们为什么苦谏呢?”褚遂良回答说:“不能鼓励奢侈。如果把精力放在雕琢上,会妨害农业生产;要是漆器流行起来,以后就一定有人会用金子、玉石来造器具。过分浪费,国家就离危亡不远了。所以诤臣必定劝谏事情渐发的开端,到它发展到极点,就没有什么可以再去劝谏的了。”唐太宗听了,不住地点头。褚遂良总是这样旁征博引,谈古论今,令人信服,后来唐太宗感慨地说:“把道理讲好,也是要靠学识的。遂良博识,让人十分敬重。” 褚遂良不但学识渊博,性格也极为耿直,敢于坚持原则,有时连唐太宗的面子也不给。古代,每天的言行举止会被记录下来,作为史料留存,褚遂良有段时间就负责这个。网络配图 有一天,唐太宗问褚遂良:“你记的那些东西,我能看看吗?”褚遂良回答说:“今天之所以设立我来记录这些,就是充当古时左右史官的作用,善恶必记,以使皇帝不犯过错。我还没听说过做皇帝的自己要看这些东西呢。”唐太宗又问:“我如果有不好的地方,你一定要记下来吗?”褚遂良回答得十分干脆:“臣的职责承载在笔上,皇上您的言行我是一定会记录的。” 贞观十八年(644),唐太宗想亲征高丽,平定辽东,褚遂良鉴于隋亡的历史教训,举谏说,不可远征,以防不测。唐太宗不听,褚遂良就再次上疏,认为皇帝亲征不合情理:“臣把史籍都翻了一遍,从古至今,当皇帝的还没有亲自去打辽东的,派大臣去打,倒是有此先例”,所以“派两名勇将,发兵四五万”就可以了。 然而,唐太宗一意孤行,结果损失惨重,以失败告终。在回师途中,唐太宗对劳师远征深表后悔,回来后提拔褚遂良为黄门侍郎,参与朝政。后来,又任命他为中书令,褚遂良成了政坛上的重臣。 托孤之臣冒死直谏 贞观二十三年(649),病重的唐太宗把与褚遂良召入卧室,对他们说:“当年托孤于,托孤于,我以后的事,都托付给你们了。”又转头对太子说:“有长孙无忌和褚遂良在,国家之事,我就放心了。” 褚遂良成为托孤之臣,是因为他是李治最强有力的维护者。前太子因罪被废黜,朝臣多认为九皇子晋王李治仁厚,是太子的不二人选,但唐太宗更喜欢四皇子魏王。有一天,他对近臣说:“昨天(李泰的小名)投入我的怀抱说:‘我到今天才得以成为陛下最亲近的儿子,此为我再生之日。我只有一个儿子,,一定为陛下杀了他,把王位传给晋王。’父子的伦理,原应当是天性,我见他这样,非常垂怜他。”大家听了,面面相觑,都没说什么,唯独褚遂良走上前说:“您也是君王。哪有执掌政权的君王,杀死自己的儿子,传位给兄弟的道理呢?”唐太宗幡然醒悟,当天立李治为皇太子。 李治即位后,对褚遂良非常感激,封其为河南县公,第二年又升为河南郡公。永徽四年(653),褚遂良被拜为尚书右仆射(相当于宰相),执掌朝政大权。然而李治做梦也想不到,因为立皇后的问题,褚遂良成了他最大的绊脚石。 永徽六年(655),李治想要废黜,册立为皇后。有一天,他传召长孙无忌、褚遂良、李勣和于志宁四位重臣入内殿开御前会议。这些人事前得到消息,商议如何劝谏,但谁也不想放这头一炮,褚遂良主动请缨说:“我来吧。我奉先帝遗诏辅佐陛下,如果不尽愚忠,无脸去见先帝。”网络配图 李治一开口,就把废后的理由提得很充分:“罪莫大于绝嗣,皇后久未生育,而武昭仪生有皇子,众位卿家意下如何?”没等别人开口,褚遂良第一个站出来说:“皇后系出名门,也是先帝为陛下所娶。先帝去世之际,曾拉着微臣的手说:朕现在将佳儿和佳妇托付给卿。当时陛下也在场,想必听得很清楚。臣没听说皇后犯了什么过错,岂可轻言废立之事!臣绝不会为了曲意奉承陛下而违背先帝的遗命。” 任凭李治如何解释,褚遂良就是不同意,当天的会议不欢而散。第二天,李治再次召集开会,褚遂良地说:“陛下一定要改立皇后也可以,但请另选他人。武昭仪曾侍奉过先帝,这是人人都知道的事,又怎么能瞒得过呢?倘若立她为皇后,天下人将会作何感想呢?” 这句话说到了李治的痛处,他羞愧得没有说话。褚遂良却越说越激动:“愚臣触犯了圣上的尊严,罪该万死,只愿不辜负先帝的厚恩,哪里还顾性命。”说完把帽子摘了下来,还把上朝时执的手板放到台阶上,说:“还陛下这个手板,我要告老还乡!”李治大怒,命令侍卫直接把他架出去,一直躲在幕后偷听的武则天气得不得了,喊道:“怎么不杀了这个老混蛋!” 最终,李治不顾褚遂良等人的反对,册立武则天为皇后。褚遂良因为违背圣意,被贬为潭州(今湖南长沙)都督。显庆二年(657),又贬到桂州(今广西桂林)任都督。武则天还不解气,不久又将他贬为爱州(治所在今越南清化)刺史。显庆四年(659),褚遂良在流放中绝望地死去。 遭受非议出于公心 在褚遂良的政治生涯中,也多遭受非议之处,其中争议最大的,就是刘洎之死。 这件事,《刘洎传》是这样记载的:贞观十八年,唐太宗亲征辽东,命太子李治监国,同时令刘洎、和马周等重臣辅助太子。第二年,唐太宗因征辽失败,急火攻心,身上长了一种毒疮,回到定州时病情一度十分严重,生命岌岌可危。刘洎、马周闻讯赶来探望,出来后,褚遂良问情况如何,刘洎悲伤地流下了眼泪,说:“圣体患痈,极可忧惧。”然而褚遂良后来却跟唐太宗说:“洎云国家之事不足虑。”意思是说,刘大人觉得现在国家之事不用忧虑。病中的唐太宗听到这样的话,心情可想而知。 病愈之后,唐太宗召刘洎询问此事,刘洎据实以对,并说马周也在场,可以为自己作证。太宗问马周,马周与刘洎说的一样。然而褚遂良坚持说自己听到的才是真的,唐太宗最后决定相信他,赐刘洎自尽。 这件事最大的争议焦点,就在于褚遂良是不是诬告、陷害刘洎,如果是,他的动机何在?网络配图 司马光在《》中说,他不相信褚遂良会陷害刘洎,理由有三:第一,褚遂良是忠直之臣,不会干出如此下作之事;第二,褚遂良与刘洎素无怨仇,没有干这种事的动机;第三,记录这段史实的《实录》是许敬宗所修,而许敬宗与褚遂良关系不睦,很可能是他将刘洎之死归咎于褚遂良。北宋学者孙甫、大文豪等基本也持同样看法。 然而司马光以人品立论,断然否认褚遂良有诬告之嫌,似乎并不太令人信服。褚遂良与刘洎虽然没有个人恩怨,但在政治见解上并不一致。前太子李承乾死后,唐太宗在立储的问题上犹豫不决,因此形成了支持魏王李泰与支持晋王李治的两大政治势力。褚遂良是李治的支持者,而刘洎则属于李泰一派,因此不能排除褚遂良除掉政敌的动机。 唯一能肯定的是,在这件事中,绝对没有对个人私利的追求,否则在武则天的问题上,褚遂良如果头脑稍微活泛一点,懂一点见风使舵,也就保住了高官厚禄,不至于落得客死他乡的结局。 书品高超承上下 初期,许多重大纪念活动所题碑文,多是由褚遂良操刀的。例如纪念的《伊阙佛龛碑》,纪念的《房玄龄碑》,还有最有名的《雁塔圣教序》,分别为太宗李世民和高宗李治亲自撰文,足见褚遂良书法的地位。 褚遂良高超的书法水平,一方面在于个人的天赋,另一方面则得益于史陵、欧阳询、虞世南等大家的指导。再有,唐太宗对王羲之书法的狂热爱好,也让他受益匪浅。 唐太宗是书法的铁杆“粉丝”,曾悬赏重金收购王羲之的书帖,人们争先献上,以致良莠莫辨,真假难分。幸亏褚遂良对王羲之书法相当有研究,随口就能说出书帖的渊源、出处,论据充分,鉴别书法的真伪毫不含糊,结果再没有人敢将赝品送来邀功。 贞观六年(632)正月,太宗下令整理内府所藏的钟繇、王羲之等人的真迹,计1510卷,褚遂良自然是这次整理活动的主要参与者,为此他还编写了《右军书目》,藏于内府。能够见识到如此之多的王羲之真迹,让褚遂良大开眼界,对他书风的形成带来了重大影响。 苏轼给褚遂良的书法概括了4个字:清远萧散。他的书法,从追求一种结构之美,演进成了追求意境之美。虞世南书法讲究“君子藏器”,在书写的过程中不显露明显的运笔痕迹,褚遂良却不同,人所写的《评书帖》中说:“褚书提笔‘空’,运笔‘灵’。瘦硬清挺,自是绝品。”他愿意展示这种痕迹,一起一伏,一提一按,造成一种明快的韵律。因此,有人说褚遂良则是一位“线条大师”,他的线条充满生命,体现了一种飞动之美。唐代书家张怀瓘对此感叹说:“若瑶台青琐,窅映春林,美人婵娟,似不任乎罗绮,铅华绰约,欧虞谢之。”在他看来,从褚遂良开始,书法已经从“妍美功用”趋向“风神骨气”,书法艺术也从古典主义迈向浪漫主义。网络配图 有趣的是,这种唯美主义倾向,已经影响到褚遂良对纸墨的选择。书法家讲究纸笔用墨并不奇怪,然而纵观古今书家,褚遂良对纸墨之追求,却是非常苛刻的。唐代人曾说:“褚遂良非精笔佳墨,未尝辄书。”没有好笔好纸,他宁可不写。 在唐朝乃至整个中国书法史上,褚遂良具有承上启下的作用。他不仅继承了唐代书法家欧阳询、虞世南等的特点,更深得东晋王羲之书法的精髓。北宋米芾对唐代的书法家都有微词,唯独对褚遂良,说他“如熟驭战马,举动从人,而别有一种骄色”。米芾的儿子米友仁说得更绝:“褚书在唐贤诸名世士书中最为秀颖,得羲之法最多者。真字有隶法,自成一家,非诸人可以比肩。”唐代书法家颜真卿、薛稷等都曾师从褚遂良,的、米芾、等,也从他的书法中汲取了丰富的营养。 神龙元年(705),武则天的生命也走到了尽头。弥留之际,她下了道遗诏,里边有这样一句话,特别引人注目:“其王、萧二族及褚遂良、韩瑗等子孙亲属当时缘累者,咸令复业。”这相当于给褚遂良等人平反。武则天当过皇帝之后,阅遍群臣,她虽然恨褚遂良的迂腐,却不得不佩服他的正直与忠诚。贞元五年(789),在褚遂良去世百余年后,下诏,将他的画像绘于凌烟阁上,让他享有与唐初的开国功臣们同样的荣耀。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: