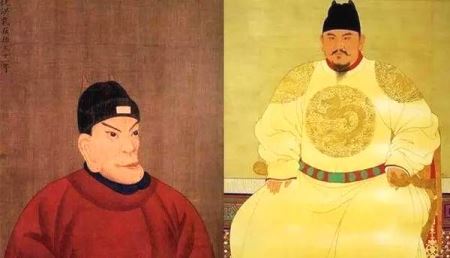

晚清时期曾国藩、左宗棠、李鸿章三位重臣之间是什么关系?

年轻时怀才不遇,心意难平时常以自比。

为国事操劳一生,去世时还要说“临事方知一死难”。

他们都是地地道道的儒家知识分子。

儒家知识分子们的感情世界有一个共性:不重色情重友情。

未必是他们天性不好女色,但他们所受的教育排斥男女之间过深的交往。

取而代之的是男人与男人之间的纠缠——或激赏,或钦慕,或忠诚、或忌恨,或怨毒,或背弃,这其中的跌宕起伏、百转千回,比的故事精彩得多。

这也是形势使然。

传统的婚姻极为稳定,是不需要花太多精力去维护的。

可男人之间的关系就不同了,必须下大力气去经营。

在很多情况下,这些关系的成功与失败就是他一生做人的成功与失败。

曾、左、李三人都是官场上的成功者。

他们既不是情种也不是色鬼,他们的婚姻从容、淡定,但他们相互之间的关系却是剪不断、理还乱。

先说曾国藩和左宗棠吧。

他们是湖南老乡。

曾国藩比左宗棠年长一岁,比较顺,28岁就考中进士,此前的会试只失败过一次。

左宗棠就没这么好运。

他考举人倒还顺利,但那以后去参加会试,三考三败。

心高气傲的左宗棠一怒之下干脆放弃科举,回乡教书去了。

人比人气死人。

到了中年之后,左宗棠要想(他从未放弃过这个愿望),就只好巴结曾国藩,但实在是心不甘情不愿。

最后的结果是,形势迫使曾国藩不得不提拔左宗棠,左宗棠也不得不走曾国藩的门路,可一旦之后就与曾国藩翻了脸。

两人后来都成为清廷的股肱之臣,却龃龉多年。

可他们又,钦佩对方的才华。

左宗棠科举不第,但才名远播,一些有眼光的地方大员早就对他着意结交。

两江总督陶澍请左宗棠到家里来教导自己的独子,并给儿子定下娃娃亲,从此和左宗棠结为亲家。

这样左宗棠就进了高干圈子。

陶澍又看中湖南的另一位青年才俊,把自己的女儿许给了他。

通过陶家,左宗棠就与胡林翼结识了。

两人虽然差着一个辈分,但年龄相仿,彼此欣赏,处得非常融洽。

胡林翼为左宗棠的仕途出过大力。

正因他牵线搭桥,左宗棠才会到湖南巡抚基的帐下屈居幕僚。

下一任湖南巡抚继续重用左宗棠,到了言听计从的地步。

在骆府,曾国藩认识了左宗棠。

那是二年,正是征缴太平军最艰苦的岁月。

左宗棠以其经世致用之才,为湖南战事做出不少贡献。

胡林翼也一直向曾国藩推荐左宗棠。

曾国藩带兵数年,帐下网罗了大批人才,可独对左宗棠态度谨慎,迟迟不肯延入幕下。

这可能是曾国藩有识人之明,一早就知道他们之间性格不合。

曾国藩并没有忘记左宗棠。

咸丰四年,曾国藩打算向朝廷保举左宗棠破格当个知府。

可是左宗棠嫌知府的官儿太小,不乐意。

他后来给朋友写信说:像我这样好比再世的人物,拿一个蓝顶子就想糊弄我,还不如不出来混(“若真以蓝顶加于纶巾之上者,吾当披发入山,誓不复出矣”)。

直到咸丰十年(1860年),在形势逼迫之下,曾国藩终于让左宗棠到自己帐下效力。

曾国藩是疑人不用,用人不疑,一旦用左宗棠就放手让他,左宗棠遂得以迅速崛起。

打浙江时,曾国藩把一部分湘军划归左宗棠全权指挥,左宗棠很快领军攻克了杭州。

曾国藩就向朝廷举荐,让他担任了浙江省长(巡抚)。

那时气数已尽。

再过不久天京(南京)被克。

就在这本该同饮庆功酒的欢乐时候,曾、左二人的交情却走到了尽头。

事情起因于的幼子洪天贵的下落。

曾国藩向朝廷报告说洪幼主已死,左宗棠却报告说洪幼主逃跑了。

两人在()跟前打起了笔墨关系。

曾国藩后来解释说,他最恼恨的是左宗棠影射他在撒谎,他一生最看重的就是诚信二字,怎么会撒谎? 左宗棠却也不依不饶,说这件事自己的错是二三分,曾国藩的, 错是七八分,他太小心眼。

左宗棠到晚年还动不动大骂曾国藩是个伪君子,以此为乐。

曾国藩的涵养何等深厚,绝不会因为私怨阻碍国家大事。

左宗棠出兵平定新疆,曾国藩给予大力支持。

曾国藩走在左宗棠前面,祭礼上左宗棠敬献一副挽联:“知人之明,谋国之忠,自愧不如元辅;同心若金,攻错若石,相期无负平生”。

一句“自愧不如”,一句“相期无负”,过去的种种争斗、猜疑、怨恨,全一笔勾销了。

曾国藩和李鸿章的关系又是一番洞天了。

左宗棠虽靠曾国藩提拔起来,但心里从来没服气过。

李鸿章是一生都以曾国藩的学生自居,晚年提起老师来还敬佩不已。

曾国藩只比李鸿章年长十来岁,但与李鸿章之父李文安是同年(同一年考中进士),自然是师长。

后来李鸿章进京赶考时,又拜在曾国藩门下学习。

李鸿章也是心高气傲之人,可能因为科举还算顺利,就不像左宗棠那样愤世嫉俗。

太平天国爆发后,李鸿章也回安徽老家办团练,但几年之内被打得一败涂地。

李鸿章走投无路,只好去走曾国藩的门路,想投到大帅帐下做个幕僚。

那时他大哥李瀚章已在曾的幕府做事,按理说有这么铁的关系,进曾府该不是什么难事。

可曾国藩非要难为难为李鸿章,杀杀他的傲气,所以拖了一个多月才点头。

既收到自己帐下,曾国藩就不客气地把李鸿章当作学生晚辈,敲敲打打,连懒觉都不许他睡。

对左宗棠他是绝不会这样的。

李鸿章为人聪明,对一些事的见解在老师之上。

1860年曾国藩把大营移到安徽祁门,李鸿章认为那里地形太劣,坚决要求移换。

曾国藩开始不听,还挖苦说:谁胆小谁就走好了。

这下两人之间就生出嫌隙了。

接着又发生了弹劾李元度事件,更伤两人感情。

李元度是曾国藩的老部下,当年曾国藩被太平军打得走投无路想投水自杀,幸亏被李元度劝下。

可后来李元度的一些作为让曾国藩难以容忍,决定予以制裁。

李鸿章却坚决反对,还威胁说:老师要是弹劾李远度,学生我也不干了。

曾国藩说:那你请便吧。

李鸿章说:走就走,谁怕谁。

结果曾国藩真的上了弹劾折子,李鸿章也真的走了。

有人分析说,李鸿章是因为看着祁门大营的地势实在险恶,找个借口逃跑的。

但曾、人总是“情丝难断”,后来曾国藩终于采纳了李鸿章的意见,把大营搬移祁门。

李鸿章也发现自己离开曾国藩就没法混,又写信回去试探。

曾国藩爽快地让李鸿章再回来。

李鸿章最终还是从曾国藩的幕府中发达的。

左宗棠和李鸿章之间没有那种感情纠结,但他俩的故事很热闹。

两人都是从曾国藩的幕府中出道的,后来都成为封疆大吏,都是洋务派,都为太后所倚重。

左宗棠很瞧不起李鸿章,认为他不会打仗,认为他对洋人太软弱。

左宗棠评价李鸿章:“十个法国将军,也比不上一个李鸿章坏事”;李鸿章也不喜欢左宗棠,觉得这个家伙太多事。

他回敬左公的办法是哪壶不开提哪壶。

左宗棠没有科举功名,但照样出将入相,李鸿章就给他起个外号,叫做“破天荒相公”,意思是说一个举人居然做了军机大臣,实在罕见。

1874年末朝廷上出现“塞防”与“海防”的大争论,参与官员众多,左宗棠和李鸿章分别成为两派的领袖人物。

后来清廷采取了塞防与海防并举的方针,使左宗棠以65岁高龄“抬棺西征”,而李鸿章也得以筹建北洋水军。

后来的结果大家都知道,左宗棠以弱抗强,为中国保住了新疆的大片国土。

而李鸿章将近二十年的却在甲午一战中。

这种结局固然有种种客观因素的影响,但与两位主帅的个人素质也是大有关系的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。