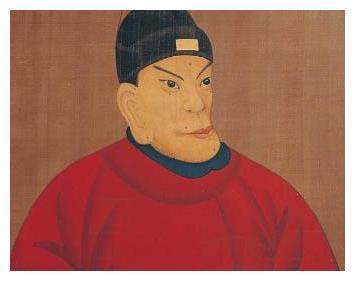

赵葵(1186年9月4日-1266年12月24日),字南仲,号信庵,又号庸斋,衡山(今属湖南)人,抗金儒将、画家、诗人。

京湖制置使赵方次子 、知静江府赵范之弟。

赵葵早年随父抗金,于嘉定年间与金军战于枣阳、邓州、蕲州等地,以功授承务郎、知枣阳军。

历官庐州通判、将作监丞、知滁州等职。

绍定四年(1231年),擒斩叛将李全,升福州观察使、左骁卫上将军。

其后授淮东制置使兼知扬州。

端平元年(1234年),任京西、河北路制置使等职,出师北伐,收复三京,旋即大败于蒙古,降授兵部侍郎、淮东制置使。

连知扬州、潭州、福州等地。

淳祐七年(1247年),除枢密使兼参知政事,督事江淮京西湖北军马。

寻知建康府、江东安抚使。

淳祐九年(1249年),授光禄大夫、右相兼枢密使,封信国公,赵葵坚辞相位。

累迁至两淮宣抚使、少傅。

咸淳二年(1266年),以少师、武安节度使致仕,进封冀国公。

同年逝于小孤山舟中,年八十一,追赠太傅,谥号“忠靖”。

赵葵历仕宁宗、理宗、度宗三朝,《》称“朝廷倚之,如长城之势。

”他一生以儒臣治军,为南宋偏安作出卓越贡献。

赵葵工诗善画,尤善画墨梅。

著有《行营杂录》、《信庵诗稿》等,并有《诗意图》传世。

赵葵的轶事典故有哪些 机警平乱 赵葵之父赵方在宋宁宗时任荆湖制置使,有一次朝廷犒赏军士,赏赐太少,引起军士不满,当时赵葵才十二、三岁,察觉军士不满的情绪,突然大声叫道:“这是朝廷的赏赐,本制置司(赵方)另有奖赏。

”赵葵的一句话立刻稳定人心,化解了将士的不满,人们都佩服他的机警灵敏。

诗文趣事 赵葵曾在水亭避暑,作诗说:“水亭四面朱栏绕,簇簇游鱼戏萍藻。

六龙畏热不敢行,海水煎彻蓬莱岛。

身眠七尺白虾须,头枕一枝红玛瑙。

”诗还没作成,赵葵就睡着了。

他的侍女续写道:“公子犹嫌扇力微,行人尚在红尘道。

” 赵葵同知枢密院时,一次上朝结束后回到家中,却没见到众妾室。

赵葵前往寻找,原来是群聚一起在摘青梅。

其中一位妾擅长赋诗,赵葵让她作诗一首,其中说道:“柝声默报早朝回,满院春风绣户开。

怪得无人理丝竹,绿阴深处摘青梅。

” 圈豢四虎 赵葵在溧阳的私宅中,曾经做了一个圈,养了四只老虎。

一天,家中火药库烘焙火药时着火,所有炮迅速爆炸,致使地面震动、房屋倒塌,四只老虎全都毙命。

难免众讥 赵葵年轻时便有经邦济国的才能,耻于通过入仕。

他因战功卓著而被任命为右相时,给事中徐清臾驳还诏命,说宰相不是用来赏功的官职,并援引“宰相应当要用读书人”的话作为借口。

赵葵因而极力请求辞官回乡。

等到获准辞官后,在谢表中说:“虽然不学无术,本来就难免被众人讥讽;但是皋陶所读的是什么书,敢用这来自我辩解。

”“皋、夔、稷、契所读的是什么书”这句话,是赵葵的曾祖赵抃在回答时说的话。

赵葵辞官后,曾在墙壁上作《南乡子》道:“束发领西藩,掌握间。

召到庙堂无一事,遭弹!昨日公卿今日闲,拂晓出长安。

莫待西风割面寒。

羞见钱塘江上柳,何颜。

瘦仆牵驴过远山。

” 赵葵回乡在地方任职时,以诚相待、爱护百姓。

一天得闲时经过岳麓精舍,舍长刘某年纪比赵葵稍大一些,在准备落座时,揖礼道:“请相公(对宰相尊称)主持宴会!”赵葵摇手说道:“这里说什么相公?”最后回到宾位,取酒尽欢后离开。

民间传说 在南岳衡山的民间传说中,赵葵是南岳圣帝身边的护法神忠靖王转世,因此殁后配享南岳庙。

识人之明 南宋名将吕文德出身平民,但身材魁梧、勇猛强悍,他曾在安丰城中卖柴,赵葵时任淮东制置使,在路旁见到他丢下的鞋子“长尺有咫”,感到非常惊讶,便派人到他家寻访,正值吕文德出猎,到日暮后他背着打好的鹿回家,留下使者过夜,次日与使者一同去见赵葵,赵葵便将他留在麾下。

此后数十年间,吕文德屡建边功,位至显宦。

余玠幼时家贫,在白鹿洞书院和太学上舍读书,因与茶馆老人发生口角,不慎失手推茶翁致死,脱身出逃襄淮,向赵葵献上长短句一首,投入其幕下。

赵葵赞其心怀壮志,便把他收留在军中任事。

后来,余玠官至四川安抚制置使,成为南宋四川的抗蒙名将。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

主张和亲的西汉大臣,竟然也是大败匈奴的名将

建元六年(公元前135年),匈奴派使者来请求和亲。西汉自高祖白登山被围之后,文、景两帝,包括女汉子,都奉行“无为而治”的国策:一边给匈奴送女人——所谓的“和亲”,一边窝在家里老老实实搞生产。 这次请求和亲,到底是像往常一样同意还是趁机翻脸开打,汉武帝和一众大臣在朝堂商议。主战派与主和派争论不休,这时,一位御史大夫跳出来说:“咱们军队跑到千里之外——那么远的地方去打仗,就如同强弩之末,到那里也没劲了。再说,匈奴那地方离咱太远,得到也没什么用处,无利可图,打这仗干嘛?所以,还是和亲吧,天下太平!” 主和派的官僚们立即齐声附和,最后力压主战派,和亲一事顺利谈妥。从历史来看,汉匈战争前的最后一次和亲,就这么被这位御史大夫极力促成了,这位御史大夫名叫。不论是当时的主战派,还是后世的热血青年,都对主和的韩安国恨得牙根痒,说上许多理由,其实就是不敢打,妥妥一个投降派。但实际上,韩安国和亲主张说明,他对当时国家的军事实力有准确的估量。而他本人,更是一位拥有谋略、计策的能臣,在景帝、武帝时期,出镜率相当高。 一、一战成名 韩安国是梁国成安县(今商丘民权县)人,早年拜师学习《》和其它学说。他聪明好学博采众长,成长为远近闻名的集学问、辩论于一身的能人,并被(景帝之弟)慧眼识珠,请入朝中担任中大夫。而韩安国很快就显露能力,成为梁王不可或缺的重要谋士。 景帝三年(公元前154年),爆发,叛军一路高歌挺进到梁国。危难之中,韩安国被梁王刘武任命为将军,抵御叛军的围攻。韩安国稳固防守,另一位将军则奋力厮杀,将士的拼死抵抗使叛军无法绕过梁国这一防线,因为牵制住叛军的主力,为最后平息叛乱七国之乱贡献了力量。韩安国因此一战成名,梁王刘武也更加倚重于他。 受梁王的重用,韩安国也忠心而侍,为梁王排忧解难。 二、断“家”务事 俗话说,清官难断家务事,而这“家”还是皇家——窦、景帝与梁王,他们之间越来越僵化的关系,事情更加棘手。 对于自己的两个儿子——景帝和梁王,窦太后更偏爱小儿子梁王,不论权力还是财物,都大力赏赐。景帝是孝子,对母亲的做法睁一只眼闭一只眼。而梁王以为有母亲撑腰,渐渐地有恃无恐,在封地内,出行的动静弄得比还大,这就让景帝有所不满了。太后得知后,迁怒于梁国派来的使臣。 这次梁国派来的使臣恰恰是韩安国,这下他可撞到枪眼上了——太后、景帝、梁王关系僵持,一不小心就是掉脑袋的事。韩安国清楚当下的处境,他没有直接向太后、皇帝请罪,而是去找了——窦太后的女儿。 一见到公主,韩安国就哭着说:“从前七国叛乱时,各诸侯都起兵,梁王一想起太后跟皇帝在关中就流眼泪水,他知道跟皇帝最亲,所以拼命抵抗,因而叛军才无法向西进军,这不都是梁王的功劳吗?而现在,梁王用皇帝赏赐的车子、旗帜出行,虽然排场大了点,但不过是向小地方的人炫耀,自己的父兄都是皇帝,母后与兄长都爱他,这又有什么过错呢?太后因此苛责他,他知道后整日泪流不止,不知道怎么办才好。太后为什么不体恤一下做儿子孝顺、做臣子忠心的梁王呢?” 馆陶公主将这些话告诉给窦太后,太后大喜,并把这话原封不动地告诉景帝。景帝心结打开,对韩安国等使者大大奖赏,从此对刘武更加宠爱。不能不说,韩安国的诡辩很厉害,把黑的都说成了白的,他这手亲情牌打得更漂亮,巧妙地化解了一场家庭危机,也是政治危机。 “关不住”——韩安国的能力、名声正如这“春色”一般,从梁国传到了朝廷,受到景帝与太后的信任。 三、死灰复燃 不过韩安国不是完人,有一次,他就因为犯事被捕下狱。“被犬欺”啊,狱卒言语间对韩安国多有侮蔑。韩安国听了不受用就说:“你小子知不知道,死灰有可能会复燃吗?”不料那狱卒答道:“就算它复燃,我也能一泡尿给它浇灭了!” 不过,这位狱卒很快就后悔了。梁国内史空缺,因为之前在太后那里留下好印象,韩安国被窦太后任命为太史,从一名囚徒翻身为年俸二千石的官员。狱卒闻讯,职位也不要了,撒腿逃命。韩安国下令,你不回来就任,我就灭你宗族。无奈,这位狱卒回家安排好后事,向韩安国谢罪来。没想到,韩安国大笑道:“你可以撒尿了!”狱卒不知所措之际,韩安国又说:“这事不值得我惩办你,回去好好工作吧。” 相比对待霸陵尉,韩安国的胸襟,不得不让人佩服! 四、替梁王收拾“烂账” 话说回来,梁国内史这职位,梁王属意的人还真不是韩安国,而是“新宠”——齐人公孙诡。公孙诡不断游说梁王,向皇帝申请做皇位接班人,并增加封地。对于立刘武为储君一事,景帝似有此意,但朝中袁盎的反对声最高,在梁王的授意下,公孙诡将袁盎暗杀。 景帝知道后,派使臣去梁国务必捉拿公孙诡。但使臣来了十批,却一批一批空手而回——根本找不到人。人的去向,韩安国心知肚明,他来到梁王宫中,一看到梁王就哭起来:“大王没有好的臣子辅佐以至到这种地步,既然抓不到公孙诡,请您赐我一死吧!” 梁王不允许,韩安国继续两眼泪流,从太上皇刘太公与高祖的关系、景帝与废太子的关系说起,劝诫梁王,治理天下,不能以私情乱公事,就算是亲父子也无法保证不会有变化。如今皇上因为太后不置办您,如果太后去世了,您还能依靠谁? 一语点醒梦中人,梁王痛哭流涕交出公孙诡。公孙诡畏罪自杀,景帝既往不咎,梁王派人杀袁盎的这笔烂账,算是被韩安国一把抹干净了。从此,景帝与太后更加看重韩安国。 五、抵御匈奴 除了是一名颇具谋略的谋士,韩安国还是一员大将——在梁国时曾参与平叛七国之乱,入朝后也曾领兵前往闽越平乱。后来,韩安国到朝廷为官,因主张与匈奴和亲,而被人认为是窝囊的投降派。但是到了汉武帝决意要打匈奴时,韩安国却勇敢地冲在了第一线。 武帝元光元年(公元前134年),有人献计在马邑伏兵收拾匈奴单于。韩安国担任最高统帅——护军将军率兵埋伏于马邑,最后计策泄露,马邑之围无功而返。丞相死后,韩安国担任代理丞相,汉武帝有意将他扶正,哪知韩安国时运不济,竟然从马车上摔下,跌跛了脚,只得家中养病,汉武帝只好改任他人。 韩安国病好后,担任材官将军,驻守渔阳。马邑之后,汉朝与匈奴等于撕破了假面和平,匈奴单于为了报复,带军攻打汉朝,而渔阳正是最前线。有一天,韩安国抓到几个匈奴俘虏,得知匈奴军队已经远去。于是,他上表汉武帝,请求暂时停止屯军,趁着农耕时节都回家进行农业生产。 可谁知匈奴玩了花样,没多久转身又回来攻打渔阳,韩安国军营里只有不足千人,被打得措手不及,从未吃过败仗的他,这次遭受惨败,匈奴劫掠两千多人与财物。汉武帝得知后,专门遣使将他一顿责备,再调他向东驻守右北平。韩安国感到,皇帝的宠信越来越少,加上被匈奴打败,损失严重,耻辱,失意,郁闷......,只短短几个月后,韩安国就生病吐血而亡。 只是,韩安国不知道,正是他在渔阳的坚守,牵制住匈奴的部分军力,使得大将军有机会兵出北郡,采用“迂回侧击”的战术,绕到匈奴后方对其造成大包围态势,活捉敌军数千人,夺取牲畜数百万之多,取得河套大捷。 河套大捷成了汉匈战争的重要转折点,此后大汉一雪旧耻,扬眉吐气吊打匈奴;汉军“全甲兵而还”,卫青因功被封为长平侯,而所有这些荣光的背后,我们不能忽略的是,韩安国以一员老将的身份,在渔阳的浴血坚守,在抗匈前线站好了最后一班岗,他也是汉朝雪耻匈奴的大功臣。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

南宋防御战大师余玠的生平简介,余玠的人物事迹

人物生平 余玠是末期名将,出生于蕲州广济县太平乡。幼时家贫,就读于沧浪书院、白鹿书院。失学后投奔淮东制置使作幕僚,不久即以功补进入副尉,又擢升作监主薄。1236年2月,蒙古军侵入蕲、黄、广。余应蕲州守臣征召,协助组织军民守城,配合南宋援兵击退蒙古军。1237年10月,余玠在赵葵领导下率部应援安丰军杜皋,击溃蒙古军,使淮右以安。次年,朝廷论功行赏,余进宫三秩,被任命为知招信军兼淮东制置司参议官,进工部郎官。同年9月,蒙古大帅察罕进攻滁州。余玠率精兵应援,。1240年9月被提升为淮东提点刑狱兼知淮安州,主持濠州以东、淮河南北一带防务。1241年秋,蒙古军察罕出兵安徽寿县,余玠率舟师进击察罕军,激战40余天,使蒙古军溃退。以功拜大理少卿,升淮东制置副使。 次年12月,宋理宗因见四川战局不利,任余玠为兵部侍郎、四川安抚制置使兼重庆知府。余玠受命于四川危亡之际,表示“愿假十年,手掣全蜀之地,还之朝廷”。余抵重庆后,广纳贤才,修筑工事,恢复经济,安抚民心,统率十万军民到合州修筑钓鱼山城;又在三江沿岸山险处筑10余城。各城皆因山为垒,棋布星分,屯兵聚粮,形成坚固的山城防御体系。入蜀当年,便在资州、嘉定、沪州等地,赢得了与蒙古军大小36战的初步胜利。1246年春,蒙古军大将塔塔歹贴赤分兵四路入侵四川,余玠率军。以新筑之山城为屏障,重创蒙古军。1252年10月,蒙古军汪德臣、火鲁赤部大规模入侵,进抵嘉定,余调集蜀中精锐部队,组织大规模会战,将蒙古军击退。余玠因抗蒙治蜀有功,于1252年晋升为兵部尚书,仍驻四川。 第二年,朝廷反战派谢方叔任左相,诬告余玠“擅专大权,不知事君之礼”。理宗听信谗言,召余王还朝。余知有变故,愤懑成疾。于是年7月服毒自尽。次年,朝廷权奸削去余生前职务并迫害家属和亲信。 余死后,“蜀人莫不悲慕如失父母”南宋王朝为维系蜀中军民之心,于1258年追复余官职。后来,故乡人民纪念他,为其造衣冠冢,墓址在今太平山风景区横江(岗)山下青蒿村余公林。东边是沧浪书院景区,西边是梅川的源头。 为了纪念英雄余玠,当时广济县用作为地名,余川,余蒷由此命名。现在英雄的故乡人,正准备兴建余玠钓鱼城景点。 2相关历史典故 1 余玠防蜀之战 宋淳祐三年(蒙古乃马真皇后称制二年,1243年),至宝祜元年(蒙古汗三年,1253年),在蒙宋战争中,蜀帅余玠以山城防御抗击蒙古军进攻的作战。 宋淳祐元年十一月,蒙古汗病死,内部纷争汗位,无暇全面部署对南宋大规模战争,南宋王朝得以暂时休整和调整防御部署。宋理宗命在淮东屡立战功的的余玠为兵部侍郎、四川制置使兼知重庆府,负责四川防务。余玠赴任后,革除弊政,实行轻徭薄赋、整顿军纪、除暴奖贤、广纳贤良、聚小屯为大屯等政策。采纳播州人兄弟建策,采取依山制骑、以点控面的方略,先后筑青居、大获、钓鱼、云顶(今四川南充南、苍溪东南、合川东、金堂南)等10余城,并迁郡治于山城。又调整兵力部署,移金州(今陕西安康)戍军于大获;移沔州(今陕西略阳)戍军于青居;移兴元(今陕西汉中)戍军于合州(今合川东钓鱼城),共同防守内水(今涪江、嘉陵江、渠江);移利州戍军于云顶,以备外水(即岷江、沱江)。诸城依山为垒,据险设防,屯兵储粮,训练士卒,经数年建设,逐步建成以重庆为中心,以堡寨控扼江河、要隘的纵深梯次防御体系,边防稍安。六年(蒙古元年),蒙古分兵四道入蜀,余玠继多次战胜蒙古军进攻之后,依靠新建立的山城防御体系,又打退了蒙古军的进攻。十年(蒙古海迷失皇后二年),余玠调集四川各路精锐,誓师北伐。以一部兵向陇蜀边界出击;自率主力,取金牛道向汉中(今属陕西)进发,三战连捷。次年四月,余玠率军号10万进 占汉中西之中梁山,潜军烧毁汉中至大散关(今陕西宝鸡西南)栈道后,率军围汉中数重,昼夜急攻。蒙古军修复栈道,各路援军会至。余玠久攻不克,兵老师钝,只好撤军。十二年(蒙古蒙哥汗二年),余玠率军击退进攻嘉定(今四川乐山)的蒙古军,四川抗蒙形势日益好转。 点评:余玠守蜀,针对蒙古军骑术精良,善于野战的特点,采取守点不守线、联点而成线的方略,利用山险制骑,改变了被动挨打的局面,屡败蒙古军,为以后抗蒙作战奠定了良好基础。 2 余玠和四川的抗蒙战争 余玠在四川,开屯田以备军粮,整顿财赋,申明赏罚。修筑山城和抗蒙有功将士,都得到奖掖。违法的将官,受到惩处。利州都统制王夔凶残跋扈,号称“王夜叉”,不听余玠调度,到处劫掠。余玠依军法斩王夔。经过余玠的整顿,四川驻军声势大振。蒙古军多次自西蜀来侵扰,都被宋军打退。 余玠守蜀有功,一二四八年被任为兵部尚书,仍驻四川。抗战将领赵葵,一二四七年任枢密使,一二四九年又任右丞相兼枢密使。抗战派执掌军政权,垂死的南宋王朝,一时又有振作的气象。 但是,朝廷上主和反战的官员,仍然拥有强大的力量。他们攻击赵葵不是出身,以所谓“宰相须用读书人”为理由,排斥赵葵任相。一二五零年,赵葵右相兼枢密使的官职,全被罢免。次年,谢方叔任左相兼枢密使。进士出身的谢方叔,是主和反战的一个代表人物。一二五二年,蒙古汪德臣(汪世显子。汪世显已死)部侵掠成都,围攻嘉定。余玠率部将力战,再次打退蒙古军。余玠抗战获胜,谢方叔却设法迫害余玠。 谢方叔和参知政事徐清叟等向理宗攻击余玠掌握大权,“不知事君之礼”。一二五三年,余玠在四川被迫服毒自杀。次年,余玠部下王惟忠,也被诬告潜通蒙古,处死。 理宗、谢方叔任命知鄂州余晦去四川驻守。蒙古兵来侵扰,余晦接连战败。四川形势危急。参知政事上疏说:“蜀事孔棘,已犯临战易将之戒,此臣子见危致命之日也。”他请求出师四川,理宗不准。赵葵罢相后,居长沙,任潭州通判,见四川危急,也上疏请求效力。理宗只准他备咨访。四川又处在了蒙古军的严重威胁之下。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: