树未倒而猢狲散 项羽身边仅剩八百壮士

楚汉之际,打仗最勇猛的当属项羽无疑。然则,最不能容人者,也是项羽无疑。韩信、陈平、英布都曾是他的手下,先后离他而去;后有“亚父”范增,国宝级谋臣,最终也因项羽的疑心病而气愤出走,行至彭城,疽发背而死。一个留不住士兵的将军绝对不是好将军,他因此多次因人才出走而吃败仗,至垓下之战,他甚至为此尝到了最后的苦果。

广武涧前,刘、项议和,项羽释放了刘邦父母妻子,这一不伤敌人父母妻子的义气,是值得人敬佩的,我觉得不能以“妇人之仁”去评价项羽的这个优点,是优点就是优点。反观刘邦,他在此点上与项羽却有霄壤之别,与项羽释放刘氏家人大不同的是,为了抢天下,刘邦转眼就撕毁了和约,领军追杀楚军。

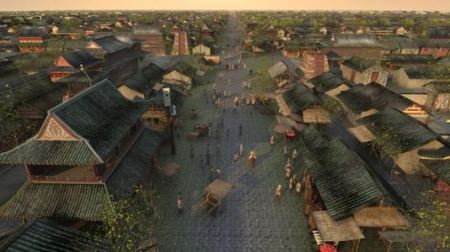

当刘邦追击项羽至固陵后,以为韩信、彭越会如约而至,但久候不至。刘邦恩将仇报,暴怒之下,项羽反击刘邦,汉军大败。刘邦只好逃回营垒,深沟高壑自守。刘邦后用张良之策,写信给韩信、彭越道:“并力击楚。楚破,自陈以东傅海与齐王,睢阳以北至谷城与彭相国。”于是,韩、彭即刻进兵。接着,汉将刘贾招降了镇守九江的楚将周殷,得到九江许多兵马,加入夹击项羽的队伍。于是,刘邦、韩信、彭越、刘贾,几路大军浩浩荡荡,不日会师于垓下(今安徽灵璧东南沱河北岸),与楚军作最后的决战。

项羽因为供给匮乏,在固陵虽然取得胜利,但不敢恋战,率军往彭城赶,结果在垓下遭遇汉军,只得安营扎寨,准备迎击。当时,汉军兵力不少于三十万,楚军也不下十万,四十万大军的交锋,势必遮天蔽日,万马奔腾,将有好一场生死攸关的厮杀。刘邦仍用韩信为大将,措置调兵遣将攻守对阵之事,自守大营,静待佳音。韩信用兵如神,次次布置周密,一般不出手,出手不一般。他将三十万军队安排至各地,自率三万兵马挑战。

项羽最大的特点就是敢打敢杀,韩信挑战,他挥戟就同韩信干上了,斗不过几个回合,韩信落败,仓皇逃跑,项羽杀得性起,策马就追。谁知,韩信此举,为的是诱项羽深入,追杀数里,只听一声炮响,左右各杀出一路汉军,项羽宝戟横扫,冲开汉军,继续追赶。韩信走向哪,项羽追向哪,不想又是一声炮响,又有两路汉军杀出,如此,十面埋伏,相继杀出,项羽纵有三头六臂,也终南抵挡这重重围攻,于是人头滚滚,血流成河,汉军死伤不少,楚军则死伤更多。项羽只得安排钟离眛和季布等将断后,自己凭着最后的勇猛,杀开一条血路,逃回大营,清点人数,十万之众,结果只剩下三成。

回营后,项羽连连叹息,喝了一阵闷酒。入夜,有楚歌传来,家乡之音,楚军将士侧耳而听,只听见那熟悉的歌声高高低低,时长时短,让人伤心欲绝,斗志全消。项王也听到了,他大吃一惊说:“难道汉人已经完全取得了楚地?怎么楚国人这么多呢?”

当夜,楚军将士在楚歌声中悄悄逃跑,纷纷离去,就连项羽的爱将钟离眛和季布都跑了,甚至项羽的叔叔项伯也离他而去,投奔了张良。真可谓树未倒而猢狲散,第二天一觉醒来,项羽身边仅剩下壮士八百。人生最悲痛的事莫过于,你最得志的时候人们纷纷前来,你最失意的时候他们悄悄地离去。

虞姬为了不拖累项羽,在四面楚歌之际,挥剑自杀,牺牲了自己年轻的生命。项羽也是性情中人,爱姬自杀,他生命中最爱的两个生命去了一个,不禁悲痛万分,大哭了一场,在虞姬的尸首旁边久久不愿起来。

经过第一次交锋后,项羽损兵折将,十万之众仅剩下三成,当晚又跑的跑逃的逃,最后身边只有区区八百铁杆亲兵。项羽此时的心情,可谓有悲有愤有恨有怨还有悔,可谓五味杂陈,各种滋味涌入心头。然而,在这紧急当口,还是保命要紧,多想无益。于是,他匆匆埋葬虞姬后,带了这八百亲兵,乘着沉沉夜色,凭借他的勇猛和悲愤,一番猛打猛杀,让我者活,挡我者死,直接冲破汉军铁桶似的包围,向南逃去了。天快亮的时候,刘邦才得报项羽率轻骑南逃突围,马上命令灌婴带兵五千,前去围追堵截。

项羽逃过淮河后,部下只剩下一百多号人了。到达阴陵(今安徽定远西北)的时候,他迷了路,跑去问一个农夫。农夫听说是项王,估计平时恨他暴虐,故意欺骗项羽,随手一指说:“向左。”项羽一行匆匆向左,结果陷入了一大片沼泽地。因此,汉兵随后追上了他们。

项羽又只好转向东,到达东城(今安徽定远东南),这时,他身边仅仅剩下二十八人,而追击而来的汉军却达数千。项羽估计自己难以逃脱,便对这二十八名亲兵说:“我举事至今,已有八载,亲历七十余仗,‘所当者破,所击者服’,从无败绩,故能称霸天下,今天被困于此,‘此天之亡我,非战之罪也’。今天肯定要决一死战,痛痛快快地打一仗,保证三战三胜,我将为大家冲破重围,斩首汉将,砍倒军旗,让大家明白今天的结局的确是天要亡我,而并非我不善作战而造成的。”

于是,项羽将这仅剩的二十八骑在高处集中,分成四队,面朝四个方向。汉军把他们层层包围了。项羽好战心起,他对大家说:“我杀一员汉将给你们看。”他命令大家四面出击,策马飞奔而下,约定在东山下,分三处集中。随即,项羽大声疾呼着冲下山去,在冲破汉军的包围的过程中,汉军就像草木随风倒下一样溃败四散,恰遇一汉将,他持着长戟用力一戳,汉将登时毙命。

汉军骑将杨喜从后面追赶上来,项羽回过头来,瞪眼大喝一声,杨喜吓得屁股尿流,倒退了好几里。项羽与二十八人突破重围,按照预先约定,分三处会合了。汉军不知项羽具体在哪一处,便将兵马分成三路分头包围上来。项羽迎着围上来的汉军冲了过去,一番长戟挥舞,又斩了一名汉军都尉,其他汉军骑兵被他杀死近百人,项羽与大家合并一处后一数,仅仅只损失了两人。项王得意地对大家说:“如何?”大家都佩服地说:“正如大王所言。”

暂时摆脱汉军以后,项羽到达乌江边,乌江亭长正泊船岸边,专候项羽。项羽只要东渡乌江,就能脱险,甚至东山再起也不是没有可能。而且,亭长还开导项羽说:“江东虽小,但也纵横千里,人口数十万,足够称王。请大王快点渡江,目前岸边只有我这一艘船,汉军即使追上来,也没法渡江追赶的。”

项羽听完亭长肺腑之言的开导,突然惨然一笑说道:“天要亡我,我还渡江做什么啊!再说,当年我与八千江东子弟渡江西征,今无一生还,即便江东父老可怜我原谅我拥戴我为王,但我又还有什么脸面去见他们呢?”接着,他又对亭长说:“我知道你是位忠厚长者,我无以为报,我的坐骑乌雅马,随我征战五年,我不忍心杀它,赐给你老吧。”说完,后面尘土飞扬,追兵已至,他命令大家下马步行,与汉军短兵相接,他又杀死汉军数百人,自己身上也负伤十多处。战斗中,项羽遇到汉军司马吕马童,说:“这不是我的老相识吗?”吕马童跟项羽打了个对脸儿,他指给王翳说:“这就是项王。”项羽哈哈一笑说:“我听说汉王用赐千金、封万户来悬赏我的首级,我今天就送个大人情给你吧!”说完,项羽当场自刎而死,结束了自己年仅三十一岁的宝贵生命。

项羽宁死不肯过江东,原因其实都知道,那就是无颜见江东父老。这说明,项羽也是个死要面子的人。