杖刑,历史刑罚之一,用荆条或大竹板拷打犯人。杖当作刑种始自东汉。小编整理了一下,现在给大家详细说明,快点来看看吧。

历史的刑罚五花八门,很多刑罚都受到极大诟病,帆叶网,尤其是一些残酷的肉刑。很多肉刑都因为其太过残酷或者不实用,在古代上先后被淘汰了。不过,有一种刑罚却被历朝历代所爱慕,一直延续到近代。如果不是步入了文明社会,这种刑罚可能还一直在实施,这就是“打屁股”。

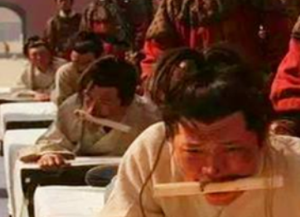

“打屁股”这种刑罚,历史经常用在朝廷之中。当帝王不高兴某位大臣的时候,常常就会把他拉下去,让他趴在行刑的条凳上,扒下裤子,当场鞭打。一些大人在惩处小孩的时候,也会采纳“打屁股”的方法。《红楼梦》中贾宝玉犯了错误,贾政就是用“打屁股”来处罚他的。就是在现在一些家庭里,“打屁股”依然是一些父母惩处孩子的首选方式。

那么,为何“打屁股”这样刑罚,被历史普遍接受,乃至于延续到现在。而历史的帝王,又非常热衷于“打屁股”呢?

一、重在痛楚。

严格说起来,肉体刑罚分为两种:一种是消灭肉体的刑罚,一种是不消灭肉体的刑罚。消灭肉体的刑罚,也就是处死。不消灭肉体的刑罚,也就是要增加身体的痛楚。

不过,就算是消灭肉体,也有不同方式。重要是根据犯罪的人所犯下的罪行的轻重来决定。如果犯的罪轻,那么在消灭肉体的时候,就会减轻痛楚。如果所犯下的罪行很重,在消灭肉体的时候,就会延长痛楚,比如凌迟、腰斩这样的方式。

不消灭肉体的刑罚,重要目的,就是以增加人的痛楚为主。

相比而言,“打屁股”是痛楚最小的一种刑罚。为何这么说呢?因为屁股的肉厚,打坏也重要是把肉打坏了。其他腰、腿、手、脑袋这些地方,一打就会打到骨头。如果只是打坏了肉,长起来比较容易,这样痛楚就少一些。如果打坏了骨头,长起来就不容易,有些甚至要落下终身残废,这样痛楚也会延长。

历史父母采纳这种方式,自然有保护子女的意义。而帝王采纳这种方式,也就是让大臣知道痛楚,长记性。

二、让人驯服。

屁股属于人体的隐私部分。我们知道,在历史,隐私部分是不能随便示人的。历史妇女必须把身体严严实实包裹起来,要是暴露了,就是一件十分羞耻的事情。

男人身体的暴露,虽然没有对女人身体的暴露要求那么严格,但是也是不能随便给别人看的。尤其是屁股,更是隐私部分中的隐私部分,更不能随便给人看。

如果在大庭广众之下,把屁股扒出来拍打,也就不只是打,不只是给予痛楚,还有给予羞辱的意思了。

而羞辱的方式,显然是一种触及自尊心的方式。伤害受刑人的自尊心,也就是要让这个受刑人放下尊严,听话,驯服。

历史帝王“打屁股”,自然就是要大臣听话、驯服。历史父母打自己子女的屁股,也是为了让他们听话、驯服。

三、身份提醒。

屁股是人体的一个特殊部位,他与一个人的身份、权力紧密相关。

最早的人,并不是坐在凳子上,而是跪在一块毯子上上,屁股放在脚后跟上。这种方式,才算是正宗的“坐”。

不过,虽然这是一种正宗的“坐”,但是很明显,这种坐的方式,肯定不会很舒服。因为膝盖重要是骨头,会痛。脚尖着地,也会痛。所以,古人采纳这种方式“坐”的时间肯定不会很长。在一些宴饮中,基本上也就是屁股直接放在毯子上,双腿盘着。但是这样仍然不是很舒服。渐渐地,后来才发明了把屁股放在一个比较高平的凳子上的“坐”的方式。

而这个比较高平的凳子,也渐渐演变成了一个人身份、权力的象征。

我们说绿林好汉坐第几把“交椅”。这里的“交椅”,本来就是一个人身份和权力。当年西汉萧何给吕太公当司仪,摆了堂上的桌子和堂下的桌子。坐在堂下的那些宾客,其身份权力,显然要低很多。帝王坐在龙椅上,这个“龙椅”,自然是极显贵的表现。

从这里我们可以看出,当帝王在朝廷中,拍打大臣的屁股的时候,明显就是想提醒大臣,你坐的位子,你的身份都是我给了。你必须要珍惜你的屁股。你如果不珍惜你的屁股,你就坐不稳这个位子。我就要把这个位子给你夺去,交给别人。

父母在惩处孩子的时候,同样有这样的提醒。“天地君亲师”,在这一条脉络上,历史采纳的方式都是一致的。

明朝初年的猛将傅有德是如何被明太祖朱元璋赐死的呢?原本是这样

公元1368年,在应天府登基称帝,一举奠定了大明近三百年的江山。然而,晚年的朱元璋杀心很重,将众多开国大将逼死。其中有一员猛将,为大明江山的建立立下了赫赫战功,却因为一件小事被朱元璋直接赐死,这是怎么回事呢? 此人名叫傅友德,世代耕农为生,在大潮中投奔红巾军,成为其中一员。傅友德在农民军中作战十分勇猛,渐渐成为其中一支农民军中的头目。后来,傅友德听说朱元璋威名,慕名来投,朱元璋一看此人就觉得非同一般,随即封为裨将,跟随四处征战。 傅友德跟随朱元璋后勇猛异常,在鄱阳湖之战中屡立奇功,打败陈友谅前锋大军,在战争过程多次受创却越战越猛,最终将陈友谅大军击败。后来傅友德在北征北元的战争中创造了七战全胜的神话,后又身居大帅之位平定云南,真可谓战功彪炳,被朱元璋封为颍国公,朱元璋的表示:“论将之功,傅友德第一。” 然而,狡兔死走狗烹,军功甚大的傅友德逐渐被朱元璋猜忌。洪武二十七年(公元1394年)十一月,朱元璋举行国宴,他走到门口的时候,发现门口有一个侍卫手中的剑没有剑鞘,这不符合当时的规定。朱元璋一看,这个侍卫正是傅友德之子。于是,宴会之上朱元璋向傅友德发难,命令他带着儿子的头颅请罪。傅友德心中恍然大悟,知道朱元璋要取他们父子的性命,说了一句:“你不是就想让我们父子死么。”然后就在朱元璋面前自刎而死。朱元璋见状大怒,将傅友德亲属全部发配边疆。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

明朝的这位帝王为什么要放弃明成祖打下的越南呢?真相竟是这样

1369年,颁布了一道《皇明祖训》,在首章中,他提到了15个不征之国,称这些国家“限山隔海,僻在一隅,得其地不足以供给,得其民不足以使令。” 说白了,就是这些国家离中国太远,又是穷乡僻壤,没啥油水,提供不了什么赋税,就算征服了,朝廷还得倒贴钱去维持。这笔生意太不划算,不如干脆就不要千里迢迢地去攻打他们。 这15个国家中,就有如今称为越南的安南。 越南与中国一衣带水,如果大家都、相安无事,倒也挺好。可后来,越南居然主动来找中国的麻烦。 那是在朱元璋第四子、燕王发起的“”时期,越南改朝换代,的赶走了的皇帝。黎皇帝见发生内乱,,不断骚扰明朝边境。朱棣登基做皇帝后,越南不但没有收敛,反而变本加厉,这让永乐大帝很生气。 “天子之怒,伏尸百万,。”朱棣是“马背上的皇帝”,他信奉什么问题都可以用武力解决,于是,就于1405年派兵30万攻打越南。 那时候,明朝军队的战斗力还是很有保障的,虽然是在客场作战,不过在经过一番血战后,终于攻克了越南都城。随后,由于黎皇帝逃跑了,以前的陈皇帝家族被,找不到像样的带头大哥,索性就献出版图,投靠明朝。 朱棣对于送上门的版图,还是很乐意“照单全收”。1407年,越南正式列入明朝版图,明朝在越南设置“交趾承宣布政使司”,下设15府、36州、180余县,自此,越南与广西、云南等地一样,成为明朝帝国的一个地方行政单位。 然而,越南民众虽然仰慕中华文化,却不甘成为明朝的一个郡县。在那以后,越南各地不断发生义军,对明朝军队进行小规模袭击。明朝军队虽然强大,但一样被搞得疲于应付、不堪其扰。 在这期间,明朝已经换了两个皇帝。朱棣已经去世,他的儿子只做了10个月的皇帝,又去世了,皇位传给朱棣的,是为。 朱瞻基继位后,面临着一堆的烂事。北方,蒙古势力在蠢蠢欲动,意欲南下;南方,越南又在不断地给帝国惹麻烦。怎么办呢?朱瞻基经过反复权衡,决定放弃越南,将在越南的驻军撤回来,增强北方的防御力量。 1427年,朱瞻基正式将越南驻军撤回来,在越南的行政机关也跟着撤回来了。 我们现在来看,朱瞻基之所以将祖父朱棣辛辛苦苦打回来的越南放弃,并不是“崽卖爷田不心疼”,而是基于现实考虑。 首当其冲的就是经济上的考虑。 越南归属明朝后,明朝在越南有一支驻军,每年至少花费军费300万两银子。而明朝每年从越南收到的税赋,只有区区7万两银子。明显。这对于明朝的财政来说,是一笔沉重的负担。 如果花这一笔钱,能够换来越南的认可,倒也不算冤枉。可越南人根本就不买账。他们对外来的明朝政权毫无好感。他们在史书里写道:“北寇凶残,南民困屈。”你看,明朝白花花的银子花出去,却得到这么一个不光彩的形象。 其次,明朝无法同时在北方和南方两条战线开战。蒙古人不好惹,越南人也不是善茬。而明朝军队的战斗力,经过洪武、永乐时期的巅峰状态后,已经有所下滑,还真吃不消在两条战线开战。 朱瞻基从越南撤军,结束了对越南的直接统治后,反而赢得了越南的好感。越南作为中国的藩属国,依然纳贡称臣。两者之间的关系更好了,朱瞻基可以专心致志地对付北方的蒙古,稳固了北方边疆,堪称一举多得。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。