对明朝16位皇帝,为什么北京皇陵却叫做十三陵很感兴趣的小伙伴们,趣历史小编带来详细的文章供大家参考。

坐落于北京市昌平区天寿山麓的明十三陵,是世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群,也是不少游客北京游玩时的热门打卡点。

不过,不少细心的朋友可能发现了一个问题,明朝自明太祖朱元璋算起,一共有16位皇帝,但为何明皇陵却是“十三陵”呢?剩下的三位又在哪呢?

这三位没有葬入北京十三陵的皇帝,分别是开国皇帝朱元璋、建文帝朱允炆,以及明代宗朱祁钰。

先来说一说朱元璋,作为明朝的开国皇帝,他自然没有不入皇陵的道理,只不过在成功前,明朝的国都一直都是南京,因此他驾崩后,是与马皇后一起合葬在南京的明孝陵。

根据记载,马皇后的谥号是“孝慈高皇后”,因而这一陵寝才会被称之为孝陵。

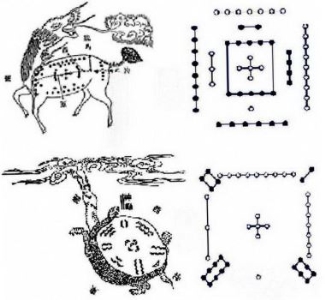

孝陵的建造规模极为巨大,从洪武十四年开始,朱元璋就着手修建孝陵,直到永乐三年,它才真正完工。而作为明太祖朱元璋的陵寝,其形制、样式也成为自它之后明清二十多座皇陵的模板。

与孝陵的规模相比,特殊的政治地位可能才是它被称为“明清皇家第一陵”的真正原因。从建文朝开始,孝陵就一直被视为明朝皇室的祖宗根本之地,明朝皇帝每年都会来此进行三大、五小共八次祭祀仪式。

而等到清兵入关后,出于缓和满汉矛盾的政治需要,清朝统治者也一直对孝陵进行严格的保护。比如康熙首次南巡时就专门抵达南京,亲自前往孝陵进行祭祀。

虽然人们都知道这次祭祀,是康熙为了缓和满汉矛盾、拉拢江南士大夫群体而进行的政治秀,但即使是这样,康熙以帝王之尊,“由甬道旁行”的做法,还是让江南百姓感到万分震撼。

无论是出于何种目的,朱元璋死后所葬的孝陵,的确受到明清两代帝王的重点保护。相比之下,他的两个后裔朱允炆、朱祁钰的情况就惨多了。

建文帝朱允炆,虽然是朱元璋传位的大明正牌皇帝,但倒霉就倒霉在有一群强悍到爆炸的叔叔们。他的这些叔叔们不少是手握地方军政大权的强势藩王,比如燕王、宁王。

在他登基之后,曾经试图削藩来稳固统治。但这种举动却把燕王朱棣逼反了,紧接着高举“清君侧靖难”旗号挥师南下,将自己的这个宝贝侄子从皇位上轰了下来。

在燕王从金川门攻入南京城后,绝望的朱允炆将皇宫点燃。在这场大火中,人们只找到了两具被大火烧得面目全非的尸体。

虽然朱棣一直宣称朱允炆已经死于自焚的大火,但由于能够证明死者身份的信息实在是太少了,因此许多对朱棣篡位感到不满的人,都私下传说建文帝其实是假死脱身。

尽管建文帝的下落又扑朔迷离,但朱棣的永乐政府既然已经对外宣称这位小皇帝死于大火,所以也就像模像样地下葬在了南京,所以在明十三陵内也没有他。

第三位皇帝是明代宗朱祁钰。

和朱允炆相比,朱祁钰的情况算是最冤的一个。他是明英宗朱祁镇的弟弟,明英宗时期,他本来和皇位没有什么关系,算是一个闲散王爷,因为和哥哥朱祁镇关系极好,生活过得有滋有味。

但他哥哥朱祁镇不给力,大张旗鼓去征讨瓦剌,却被人反杀,几十万明朝精锐全都报销在了土木堡,朱祁镇本人也被瓦剌太师也先俘虏。

留守北京的孙太后和于谦等人,一看皇帝被瓦剌人绑了肉票,国不可一日无君,为了不受挟制,准备另立新君。而且还跳过了只有两岁的太子朱见深,直接本着“国赖长君”的共识,推出监国的郕王朱祁钰继位,而朱祁镇就稀里糊涂的成了“太上皇”。

说实话,在做皇帝这件事上,朱祁钰的天赋甩了英宗好几条街。在朱祁钰和朝中一干臣子的努力配合下,明朝终于扛过了瓦剌的攻势,并逐渐从兵败的打击下恢复过来。

如果事情就这样走下去,那么也不会有后边的一系列“兄弟阋墙”的悲剧。可就在英宗被俘虏一年后,他竟然被也先给放回来了。

关于他被也先放回的原因,史学家也是众说纷纭,有的认为是当时的明朝使臣杨善能说会道,说服了也先。也有人认为是朱祁钰继位后,朱祁镇这个肉票顿时不香了,留着他既换不来钱又得罪明朝,也先万般无奈下才决定把这个烫手山芋还给了明朝。

无论原因到底是什么,但等到朱祁镇回京之后,事情就尴尬了。对朱祁钰来说,这样一个太上皇大哥你怎么处理?还政给他?不存在的。一杀了之?大臣们不答应。

没办法,他只好把朱祁镇囚禁起来严密监管。据说,囚禁朱祁镇的宫门不但上锁,并且还灌了铅,就连食物都只能从门口旁的小洞递入。

也许是命运使然,朱祁钰虽然对他大哥严防死守,但他本人却有一个最大的弱点,那就是唯一一个儿子朱见济病死了,而接下去也一直没有子嗣。

结果,在他因为继承权的问题和大臣们闹得心力交瘁后,石亨、徐有贞、太监曹吉祥三个投机分子瞅准机会,拥立朱祁镇重新登基称帝,史称夺门之变或南宫复辟。

朱祁钰真的是该做的不该做的都做绝了,因此英宗复辟后,也没有对自己这个宝贝弟弟手软。他将朱祁钰贬为郕王,并禁止他葬在北京皇陵。这就是第三位没有被葬入十三陵的明朝皇帝。返回搜狐,查看更多

崇祯皇帝帝王即位的头件大事:彻底葬送了一个王朝

公元1627年,也就是元年。明朝自后期开始衰落以后,又经过了天七年的统治,国家的状况只能用八个字来形容,那就是积贫积弱,。人称“”,国家大事他毫无兴趣,一心只爱木工手艺。操持国家的权柄他全权交给了宦官集团和内阁。 即位,从他哥哥手中接过明朝这个烂摊子,表现出来的精神与气势与他的哥哥完全不同。此人不忍目睹大明朝国家破败,民不聊生的局面,以超过几乎除太祖之外所有的的敬业精神,宵衣旰食,夜以继日地工作,以图挽救江山社稷与危难。俨然一副中兴之主的气象。他也许深刻地思考过大明朝积贫积弱的原因,寻找着治愈朝政的良方。从他的说长不长,说短不短的皇帝生涯中可以看出,他一直都在朝着这个方向努力。 网络配图 崇祯作为一个刚刚登基不久的少年皇帝,和以魏忠贤 1、清算,明朝政治格局怎样改写? 崇祯皇帝登基的第一年,干的第一件牵动整个朝局的大事,就是清算阉党。 在明朝近三百年的国祚中,宦官乱政从来都不是一个新鲜词。自成祖开始,就废除了太祖朱元璋设立的宦官不得干政的国策,以后的皇帝为了更进一步地集中皇权,削弱文官集团,更是倚重宦官,使得宦官的势力如日中天。天启年间的司礼监秉笔兼提督魏忠贤,把持朝政长达八年之久。这八年间天启皇帝对魏忠贤偏信不疑,上自国家大事的决断,下自官员的任用贬黜,无一不采纳魏忠贤的建议。 朝野内外,魏忠贤肃清异己,打击不肯与其同流合污的“清流”,此辈人世称。但朝中官员十之有七都依附于魏忠贤,此辈世称阉党。崇祯皇帝刚刚登基,便消除了魏忠贤一切职务,令其往凤阳守陵墓。阉党这棵成长了八年的大树,一下子轰然倒塌。 提到魏忠贤,无论是正史还是小说演义,都把他刻画成一个老奸巨猾、卑鄙无耻的权阉形象。既然魏忠贤如此,那么阉党成员在世人的心目中也都是一群贪赃枉法,害国害民之辈。可是,在崇祯皇帝眼里,他们又是一群什么样的角色呢? 网络配图 崇祯作为一个刚刚登基不久的少年皇帝,魏忠贤和以魏忠贤 为首的阉党在朝野中的分量他自然心知肚明。扳倒阉党,掌握实权,对他来说这是势在必行的头等大事。在清算阉党这件事情上,崇祯可谓算得上雷厉风行,斩钉截铁,行事十分果断。可是问题来了,崇祯要做到什么地步才算把阉党这棵大树连根拔起,彻底扳倒呢?崇祯皇帝给出了一个十分明确的答案,那就是——杀。 杀了一个魏忠贤远远不够,崇祯对待阉党的态度是,宁肯错杀一千,绝不放走一个。崇祯皇帝和世人理解的一样,但凡阉党都没有一个好东西,全都是祸国殃民之辈。除了当时阉党成员的高级官员诸如兵部尚书崔呈秀、吏部尚书魏广徽和都指挥使侯国兴等之外,崇祯皇帝在全国范围内兴起大狱,因与阉党有染而受诛连的,多达一千余人。就连名将都受人告密,说他替魏忠贤修过生祠,诬他是阉党成员。 2、东林党上台,是福是祸? 崇祯要扳倒阉党,依靠他自己的力量是万万做不到的。他必须迅速扶持其自己的力量与阉党抗衡。而崇祯一眼就能看出这股力量在哪,就是我们前面说过的不与阉党同流合污的“清流”,也就是长期受到阉党打压的东林党。阉党倒台,东林党彻底咸鱼大翻身,成了崇祯深为倚重的功臣。从此以后,明朝二百多年以来形成的文官势力和宦官势力相互牵制的局面宣告终结,此后的十七年中,东林党一手遮天,不在有任何势力能和这样一股庞大的文官集团相抗衡了。也就是意味着明朝的政治局势的平衡随着阉党的倒台彻底被打破。这样真的好吗?东林党的“清流”们当真是一群道德高尚的官僚吗?失去了权力制约的他们对明朝的政治走向真是起到了积极的作用吗? 网络配图 崇祯作为一个刚刚登基不久的少年皇帝,魏忠贤和以魏忠贤 我们且不管魏忠贤贪污了多少国库,杀害了多少忠良。单看阉党为政的这七年时间里面的政策,我们不难发现,阉党的与东林党比起来,还是有利于国家的。就拿财政收入来说。我们知道明朝后期最大的问题就是财政问题,西北匪患,辽东又有满清,国家急缺的是军饷。天启年间魏忠贤设立矿监,核查全国矿场数量和监督盐运,每年都向东南各省的矿商和盐商收取一大笔矿监税和盐税。 所以天启年间的农民承担的赋税尚无太多的加征,边疆的将士们也尚可温饱,军费尚且勉强开支得起。矿监税自万历后期就开始设立,万历皇帝在文官集团的极力反对下设了又停,停了又设。天启年间灾荒和战事都比较严重,再加上阉党权势正旺,所以无人敢针对此项政策。阉党倒台以后,东林党的文官们马上就上书崇祯皇帝,义正言辞地抨击矿监税为“恶政”,用诡辩的方法说明它的不道义和危害,要求废除。这其实就是东林党的那些伪君子,借清除阉党的事件打压政敌,清算阉党势力的一种政治手段。 3、权力制约的平衡被打破,不过是走马灯似的换着接班人 矿监税被废除后,明朝财政紧缩的缺点就像泄了气的气球一样。为了应付日益增加的军费和政府开销,崇祯皇帝听信东林党官员的建议,加征辽饷、剿饷和练饷。士绅阶级坐拥大笔财富,却不用交税,反而把这巨大的财政负担担负在全国的农民的头上。这是加速明末老百姓走向反抗道路的一个重要的导火索。 网络配图 崇祯皇帝不懂得权力的制约,他只能看到阉党消极败坏的一面却看不到他们的隐形作用。他同样也看不到东林党成员坐大后重蹈阉党祸国殃民之覆辙的隐患。崇祯铲除阉党,其出发点不能说是坏的。但是从长远目光来看的话,权力制约的失衡,最终会成为埋葬国家的坟土。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

皇子相继幼年离世:最长寿帝王风流皇帝乾隆面临抉择

爱新觉罗·是入关之后的第四位,年号“”,在位时间长达六十年,是清朝在位时间最长的皇帝,也是最长寿的皇帝。网络配图弘历在位期间清朝达到了以来的最高峰,汉学在此期间得到了很大的发展。弘历是中国封建社会后期一位赫赫有名的皇帝。他在、两朝文治武功的基础上,进一步完成了多民族国家的统一,社会经济文化有了进一步发展。弘历重视社会的稳定,关心受灾百姓,在位期间五次普免天下钱粮,三免八省漕粮,减轻了农民的负担,并且重视水利建设,起到了保护农业生产的作用,使得清朝的国库日渐充实。弘历武功繁盛,在平定边疆地区叛乱方面做出了巨大成绩,维护了国家的统一并拓广了领土,并且完善了对西藏的统治,占领了新疆,正式将新疆纳入中国版图,清朝的版图由此达到了最大化。网络配图弘历即位初年效法汉人立“嫡长子”的做法,在乾隆元年(1736年),密立嫡出的永琏为皇太子。然而乾隆三年(1738年)永琏就死了,还不到十岁。后又立皇后生的二儿子永琮为皇太子,不久永琮也死了,才两岁。一年后皇后死在东巡途中,弘历十分伤心,遂迁怒于庶出的皇长子,皇长子不久忧惧而死,立储的事让弘历伤透了心,他命令大臣不准再提立储之事。乾隆三十八年(1773年),六十三岁的弘历已经没有任何理由回避立太子的问题了,这个时候,还活着的皇子只有六人,这六人中,又有两个过继给了兄弟,所以可供选择的就只有四人:皇八子永璇、皇十一子永瑆、皇十五子(立为皇太子后乾隆改其名为顒琰,其余弟兄均未改名,仍用永)、皇十七子永璘。弘历觉得谁都不是理想的人选,相对而言永琰的缺点最少,于是乾隆三十八年(1773年)冬,弘历下定决心,立皇十五子顒琰为太子,按照雍正帝定下的规矩“秘密立储”,他书写了立储谕旨,将谕旨藏在一个锦匣里,再命人将匣子放于乾清宫“正大光明”匾后,完成了立储工作。网络配图最终选择了十永琰为太子,即后来皇帝。也算是了结了乾隆皇帝晚年的一桩心事吧。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。