宋太宗赵光义强幸小周后是真的是真的吗

说到这个宋太宗赵光义强幸小周这事,本来并不是空穴来风,而是有这个《熙陵幸小周后图》当作依据来证明的,固然了这个《熙陵幸小周后图》是不是真的可以证明这个宋太宗赵光义强幸小周后呢?这个问题也还是值得讨论的,毕竟有的时候看到的也不一定是真的,听到的也不一定是真的,到底是什么情况呢?下面我们就着这些问题一起来分析看看吧!

重男轻女的封建时期,女子留名后世,大部分都是因为男人。

小周后之所以比大周后名气更大,更被后人拿出来谈论,不是因为她的夫君李煜,而是另一个男人,宋太宗宋太宗赵光义。

宋太祖宋太祖赵匡胤和他的兄弟宋太宗宋太宗赵光义,两人的桃色新闻不少,一个将前蜀花蕊夫人纳入后宫,一个强幸南唐小周后。

先不说宋太祖赵匡胤,只说宋太宗宋太宗赵光义强幸小周后的故事是真的吗?

关于宋太宗强幸小周后的记载,最早见于王铚所作的笔记小说《默记》。

《默记》说:“龙衮《江南录》有一本删润稍有伦贯者云:李国主小周后随后主归朝,封郑国夫人,例随命妇入宫。

每一入辄数日而出,必大泣骂后主,声闻于外,多宛转避之。

”

这里大概意思就是李煜和小周后被押往汴京之后,尾随命妇一同入宫,但是却被宋太宗强留在宫中。

此后每过几日,小周后就会被宋太宗招进宫中。

过几天出来后,一定会大骂李煜。

李煜因为寄人篱下,除了躲避没有其他办法。

后来更演变成,小周后被招进宫中,被宋太宗强幸。

期间大骂李煜,说是李煜当时沉溺享乐,不知进取,不理政事,也不会有她今日受辱之时。

先不说后世演变的真假,这初始记载就已经不可信了。

首先《江南录》并不是龙衮所作,真正的作者是南唐旧臣徐铉。

《江南录》里面也绝不会有这种记载,为何呢?因为王安石曾经读此书,随后在《读江南录》中说:“故散骑常侍徐公铉奉太宗命撰《江南录》,至李氏亡国之际,不言其君之过。

”

王安石是赞扬徐铉的忠义,同时说明徐铉不会记录李煜的不好之处。

小周后被宋太宗强幸,绝对是李煜的污点,徐铉不可能将其记录在册。

《默记》中说的另一个人龙衮,没写过《江南录》,倒是写过《江南野史》。

只凭“野史”二字,就无法对书中事实给出肯定的答案。

更何况龙衮在书中所言,根本不是《默记》写的那样。

《江南野史》记:“初从谦奉使宫口,质而不返其妃每哭诣,后主无以计,每闻使至,必避之而已。

”这一段的记载和《默记》所言可以说是风马牛不相及。

从谦是李煜的母弟,李从谦入宫和小周后入宫互换,人物的转变,才有了后世的一段小周后和宋太宗的风流故事。

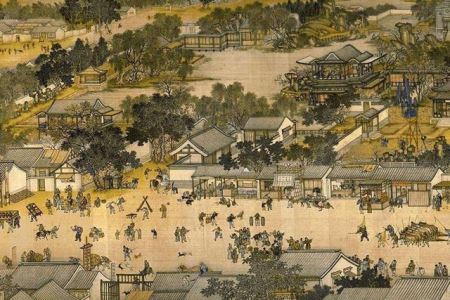

除了这些史料,还有最著名的《熙陵幸小周后图》,里面似乎真切的记录了宋太宗强幸小周后的场景。

后世许多人,就是因为这幅图,才言之凿凿的说此事是真的。

但是大家忽视了一个事实,一个最显眼的事实,那就是这幅画的名字。

《熙陵幸小周后图》的“熙陵”,指的是宋太宗去世后安葬的陵寝。

只这就说明了这幅画是在宋太宗去世后后人所作,而不是什么宋太宗召宫廷画师现场记录。

后人作图,是根据自己的猜想而为,不能成为事实依据。

到了今天《熙陵幸小周后图》原版已经不见踪迹,那么它是真实存在的吗?

元人冯海粟学士题诗:“江南剩得李花开,也被君王强折来;怪底金风冲地起,御园红紫满龙堆。

”

明人沈德符《野获编》也说:“宋人画《熙陵幸小周后图》,太宗戴幞头,面黔色而体肥,周后肢体纤弱,数宫人抱持之,周后作蹙额不胜之状。

姚叔祥《见只编》云:”余尝见吾盐名手张纪临元人《宋太宗强幸小周后》粉本,“后戴花冠,两足穿红袜,袜仅至半胫耳。

裸身凭五侍女,两人承腋,两人承股,一人拥背后,身在空际。

太宗以身当后。

后闭目转头,以手拒太宗颊。

”

这些都说明《熙陵幸小周后图》是真实存在的,不过这幅图绝不是宋太宗强幸小周后的依据。

依照目前证据而言,此事存疑。

宋太祖赵匡胤真的是被宋太宗赵光义暗杀的吗?斧光烛影背后的故事!

公元976年(宋开宝九年十月壬午夜),赵匡胤大病,召晋王赵光义议事,左右不得闻。

席间有人遥见得烛光下赵光义时而离席,有逊避之状,又听见太祖引柱斧戳地,并大声说:“好为之”(另有记载说“好做,好做”)。

然二十日凌晨宋太祖驾崩,晋王赵光义按遗照继位,史称。

这就是历史上大名鼎鼎的斧光烛影事件,由于宋太祖突然驾崩,死前又只有赵光义在场,斧光烛影事件的种种谜团造成很多人对赵光义的继承皇位充满了怀疑,再加上赵光义继承皇位后的更加让人们相信:宋太祖赵匡胤就是被他弟弟赵光义谋害的!理由如下: 赵匡胤(927年3月21日-976年11月14日) 一、赵光义继承皇位后,不按历代继承皇位次年改元的惯例,急匆匆的将只剩两个月的开宝九年改为元年,所以人们认为正是赵光义心中有鬼,所以的把生米煮成熟饭,以便造成自己已经继承皇位、无法改变的事实。

二、宋太祖的两个儿子后来都是死于非命。

宋太祖赵匡胤的次子武功郡王于公元979年被迫自杀,次子德芳又于公元981年无故而死。

所以很多人认为这是赵光义为了掩盖他弑兄夺位的真相,并且斩草除根永绝后患。

三、赵光义曾加封皇嫂宋太祖皇后为“”,但是在宋太祖皇后死后,赵光义并没有按皇后的礼仪治丧,这引起了后世很多人的非议,认为这是赵光义弑兄夺位的表现之处,他对皇嫂没有丝毫尊敬之情。

四、赵光义继承皇位后,一再迫害其弟赵廷美,使其郁郁而终,既然赵光义继承的是其兄赵匡胤的皇位,那么按照兄终弟及的规矩,赵廷美有权继承赵光义的皇位。

赵光义迫害其弟说明他根本就不认可兄终弟及的继承法。

五、有种野史说法:在北宋灭亡后,南宋高宗一直没嗣,据说有天晚上赵构做梦回到了斧光烛影事件发生的现场,目睹了当时的真相,醒来后觉得愧对宋太祖,就立了宋太祖的后人,把大山还给了宋太祖的子孙手中。

宋太宗赵光义(939年-997年) 几千年来人们绘声绘色的描绘着赵光义如何弑兄夺位、等,但是说来说去无非就是以上五点,然而以上五点根本不能证明赵光义杀害了宋太祖赵匡胤,原因如下: 一、赵光义继承皇位后着急改年号只能说明他对得到皇位的迫切心情,而且如果真的是他弑兄夺位的话他难道不懂得隐藏吗?还故意引起大家的非议?赵光义不仅不傻,心机还特别重,他提前改年号大家对他的非议他不可能不知道,那么他为什么这么做呢?那是因为赵光义权力欲特别强,普天之下他只佩服他兄长一样,而且他等待皇位等了17年,现在赵匡胤死了,他再也不愿意忍受,他要开创属于自己的时代! 二、宋太祖的儿子死于非命是存在争议,但是宋太祖的两个儿子死亡时间距离赵光义继承皇位已经过去几年时间,赵光义的皇位已经稳定了,如果是因为赵光义为了掩盖他弑兄夺位的真相,那赵光义应该在刚登上皇位的时候就下手,干嘛要多等几年?难道是赵光义心慈手软?当然不可能!退一万步说宋太祖的两个儿子是被赵光义害死的,那赵光义也是为了消除自己儿子登基为帝的隐患,毕竟江山是太祖打下的,太祖的两个儿子又比自己儿子年长、更加有能力,这让赵光义怎么能容忍? 北宋版图 三、至于赵光义并没有按皇后的礼仪给其嫂嫂治丧这虽然有失国体,但也不能如此上纲上线,因此就判定赵光义弑兄夺位。

当年李世民对李渊、对都是薄藏,难道他们都是弑父吗?这显然是无稽之谈。

真实情况是当初宋后一直劝太祖立儿子为太子,所以赵光义怀恨在心。

四、赵光义继承皇位后,一再迫害其弟赵廷美,这个和赵光义继承皇位没有关系,而是和传承皇位有关系。

到了赵光义当后,大宋已经基本上统一了中原和南方,局势稳定文化繁荣,而赵光义的儿子已经培养成才,他担心其弟赵廷美还惦记着兄终弟及继承法,所以他就一再迫害其弟赵廷美。

五、这种野史说法更是无稽之谈,高宗之所以立太祖子孙后代为皇帝,那是因为太宗的子孙后代在之变中被金人屠杀殆尽,已经没有可以选择的对象。

宋高宗是。

靖康之变 蜡像 经过笔者翻阅史书,发现赵光义或许有弑兄夺位的想法,但是他没有这个气魄,也没有这个机会,更没有这个能力!事实上宋太祖也确实不是赵光义谋杀的。

理由如下: 一、宋太活在那么动乱时代,特别是中原地区从公元907年到公元960年短短五十三年五个朝代更替、十几位皇帝走马灯般登场,造反已经成了家常便饭。

宋太祖本人也正是通过发动陈桥兵变,把皇位从手里接过来的。

赵光义的那点心思他能看不透? 二、宋太祖是靠军功起家夺取的天下,他心理非常清楚军队对皇帝的影响有多大,尽管赵光义有一部分军权,但他只统帅四分之一的,其余军队都在宋太祖亲信手中,就是赵光义统帅四分之一的禁军中的将领也是宋太祖带出来的,如果赵光义造反他手中的军队真的听他的吗? 陈桥兵变 三、咱们回到斧光烛影事发当晚,赵光义只身一人进宫在宋太祖清醒的情况下能杀得了宋太祖?有人猜测说,赵光义趁太祖生病杀死的,别逗了太祖皇帝可是出了名会武功的,连中萧峰都佩服的;有人说:也可能下毒,别忘了是太祖请赵光义吃饭,难道赵光义趁太祖说话不注意下的?或者赵光义在宫中亲信干的?可是皇帝吃饭可不像咱们啊,是要经过无数人道检测工序的啊。

在太祖皇帝的宫中,赵光义赤手空拳一个人能的杀死宋太祖?他是超人吗? 四、宋太祖一直大力培养着赵光义,让赵光义掌握着军权,并且自建隆二年(961年)起,太祖让他担任开封府尹。

一当就是十多年,从来没有换过人。

开封府尹是京城的最高行政长官,从五代时期开始,就有个不成文的规则,凡担任京城最高行政长官的人,都是未来的太子人选。

开宝六年(973年),太祖更是封赵光义为晋王,朝位排在宰相之上,成为国家的第二号人物。

相反对于自己的儿子宋太祖连王都没有封,也从来没有任何立自己儿子为太子打算的迹象。

所以太祖把赵光义作为皇位继承人也培养是很明显的。

五、在宋太祖去世的那年夏天,赵匡胤曾在洛阳盘桓了一个月。

临别时,赵匡胤到父亲的安陵祭拜并大哭,说了一句“此生不得再朝于此矣!”随后,他“即更衣,取弧矢,登阙台,望西北鸣弦发矢,矢委处,谓左右曰:即此乃朕之皇堂(即墓地)也”(《玉壶清话》),这说明赵匡胤对自己身体生病的情况是非常了解的,对自己的死亡即将来临心中也是有预感的。

斧光烛影 斧光烛影事发当晚,笔者推测,最大的可能性应该是宋太祖在临死前和弟弟交代后事,太祖对于赵光义在背后做的种种小动作看的很清楚,他知道自己这个弟弟人品卑劣,但是自己的儿子又都年轻,全国还没有统一,大宋王朝还没有稳固统治,如果让自己的儿子继承皇位难保大宋江山被人夺去。

太祖没有办法他只能把江山交给了赵光义,尽管他内心一万个不愿意,但是江山社稷为重君为轻!他不得不这样做!喝完酒后他把赵光义背后为了夺权所作所为都抖落了出来,把赵光义臭骂训斥了一顿,用引柱斧戳地,大声说道:“光义你不是费尽心思用尽手段要当皇帝吗?那朕就把大宋江山交给你了,好为之!” 。

当然历史真相已很难求证,后人只能从史料中进行最合理可能性的推测。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

宋太宗赵光义毒死哥哥宋太祖!铁证在于“毒药”的谜团

在这三条中,有足够的作案时间。

在那个深夜,这兄弟俩在密谈之时,他们的身边可没有一个侍从,如果赵光义想动手,他完全有足够的时间完成自己的目的,他甚至还有时间跑回自己的家里,从此装成什么事情都没有发生过,等待着自己最终受益.除了有作案时间外,赵光义也有足够的作案动机。

根据史料记载,赵光义确实有传位给弟弟的想法,但是赵普坚决反对,他认为应该“子承父业”,您有三个大胖儿子,没事传给赵光义干甚。

最后,虽然接受了赵普的意见,但他却把赵光义册封为了“开封府尹”。

要知道,按照的标准惯例,担任首都市长的人,那就是未来皇位的继承人。

因此,我们绝对有理由相,正是赵匡胤这种暧昧不清的态度,不知道是传位给儿子、还是传位给弟弟的心态,让这位苦苦等待的赵光义终于按耐不住了,他索性动了杀机……那么,在这起案件中,赵光义用的什么作案工具呢?关于这个问题,历史上一直有两种不同的观点。

第一种观点:毒酒。

第二种观点:斧头。

先说毒酒。

根据文莹和尚《续湘山野录》记载,赵匡胤在就寝时,曾经“鼻息如雷”,而其死后,他的尸体颜色又“玉色莹然如出汤沐”。

这样的体色变化与声音异常足以说明,赵匡胤就是被毒死了,而且中毒还不是一般的轻。

那么,假设赵匡胤是被毒死的,谁是下毒的人呢?是赵光义吗?说实话,没有任何的证据显示,赵光义就是那个下毒的人。

但是,历史却对赵光义颇为青睐,甚至一口咬定,这位仁兄就是那个谋杀者。

因为这个原因非常简单,在历史上的赵光义,他真是一个“恶贯满盈”的主,而且还就好这一手“棋”。

公元965年,“暴病”身亡,一种说法认为,这就是赵光义下毒的结果。

公元978年,南唐李煜离奇逝世,很多人认为,他死于赵光义所赐的“牵机药”。

公元988年,吴越国王钱俶过六十大寿,结果在赵匡胤赐酒后,这位仁兄就了。

可见,为了清除这些绊脚石,投毒已经成为了赵光义最喜欢的“伎俩”了,那真是居家旅行、杀人灭口、必备之良药呀。

因此,有了这么多的前科、后科经验,如果赵光义想毒死赵匡胤,实现自己弑兄夺位的阴谋,这也完全合情合理。

何况,在当时赵光义的身边,就有这么一位“杰出”的好帮手。

这个人,就是在王府门口莫名其妙,还有点“幻听”的程德玄。

虽然在史书中,程德玄给人一种傻了吧唧、甚至有点弱智的形象。

但其实,这些都是蒙人的,全是程德玄一手制造的“假象”。

这位仁兄之所以在这里,是因为他有更重要的“使命”,就是在等宫中的王继恩。

看晕了吧,实际上换一个角度去思考,你就会醍醐灌顶、茅塞顿开了。

这个程德玄,他就是毒死赵匡胤的罪魁祸首! 根据《宋史·程德玄》记载,程德玄善医术,精通各种药性,专治各种疑难杂症。

因此,凭借这一手独门绝技,程德玄想要替赵光义解决“心病”问题,这个完全可以。

我们绝对有理由相信,赵光义当天晚上毒死哥哥的毒药,就是出自这位仁兄之手,就是他生产和提供的。

如果按照这条线索推理下去,您就会明白了: 为什么这位仁兄三更半夜不睡觉,他不畏严寒、不怕冰雪,没事跑到晋王府门口,且一口气从三更等到五更。

这期间,他还不敲门,也不询问,就这样痴痴的等,你程德玄也忒敬业了吧!如果排除程德玄是一个傻子、脑袋缺根弦这种情况,对比程德玄这种紧张、忧郁的表现,我们只有一种解释,才能理解程德玄这种不寻常的“举动”了。

答案是——这位仁兄之所以深夜不睡觉,非要跑到晋王府门口站岗放哨,他的脑子根本没有毛病,也不是因为什么幻听,他就是在等待着一件事情,等待着那个他希望的“结局”。

毕竟,在那个深夜,程德玄是无法亲临现场的。

而且,这件事情一旦失败,那就是株连九族、满门抄斩的大祸。

因此,为了那个“结果”,程德玄都必须要等,这跟他脑子是不是有问题,耳朵是不是有幻听,根本没有一丁点的关系。

这种种迹象表明,程德玄就是一个“同谋者”。

他跟赵光义的关系,就是一根绳子上的蚂蚱,那真是一损俱损、一荣俱荣。

而赵光义对他恩宠有加,也没有别的意思,就是让他永远保守住这个“秘密”。

因此,整理清楚了整个事件的前因后果,还原这场谋杀案后,那天晚上的故事,应该是这样的: 大赵心里郁闷,所以找二赵喝酒,结果二赵早就想取而代之了,他就趁哥哥不注意,在酒杯里下了毒。

后来,喝着喝着,大赵发现不对劲了,他也觉察出来了弟弟要害自己。

于是,大赵用斧头大声的敲地,想要呼叫自己的“援军”。

以上,才是当天晚上真正的“事实”。

当然了,不管上述的这些推测,是多么的言辞确凿、是多么的,它们也只是推测而已。

因为这样的证据,单凭程德玄个人的怪异表现,不管是古代还是现代,赵光义都会用鄙视的眼神瞥我们一眼,然后冷冷的说出那三个字:“莫须有”。

没有办法,毕竟没有任何的史料能够证明,在那个案发现场,赵光义谋害了自己的哥哥,他用毒药害死了赵匡胤。

因此,我们可以猜测出当时的事情,但却无法给这件事情定性。

除此之外,按照史学家的定义:就算现在把赵光义挖出来,给他上大刑,他也不见得说真话,而他即使说了真话,我们也未必信。

因为这个原因很简单,不知道从什么时候开始,对于这段历史,中国人就有了一个“准确无比”的定义:赵匡胤的死,跟毒酒没有一点关系,他是被弟弟用斧头劈死的,史称“斧声烛影”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。