对于御寒这件事,没有人比东北人更有发言权,毕竟有的人可能一辈子见不到一次雪,而我们是每年冬天都要经历N场雪。

大多数的东北孩子,一到了冬天最喜欢做的一件事就是躺在火炕上的棉被窝里,睡个懒觉,我记得我小的时候,被都不用叠,起床把被往里面一推,等到夜晚的时候再放下来,因为棉被实在是太厚了,来回搬也挺费劲的。

现在日子变好了,盖的被子不全是棉的了,而是各种绒,总体的趋势是,被越来越薄,越来越轻了。

但是,至少在十年二十年前,棉被还是很稀有的东西,并不是随随便便就能买一套,一般都是结婚的时候才有一床新被。

可以说,棉花产量真正快速提升,能够满足大多数人需求,也就是这几十年的事情。

那么问题来了,在漫长的古时候,棉花是何时传入中国的呢?

本来,关于棉花到底何时传入我国,一直没有定论,目前主流的说法是,棉花原产于西亚和南亚一带,后来传入中国,一直到元朝编写《宋书》,“棉”字才开始使用,因此,人们多认为棉花是从宋代传入我国的。

这种说法不见得有依据,早在宋朝之前,中国一直用“绵”字,应该也是棉花的一种,而“绵”与“棉”到底是一种什么关系,谁也说不准。

不能因为宋代发明了“棉”字就认为棉花是宋代传入我国的,比如锅,本来很早以前就已经存在,通常被作为釜的一种,但是宋代之后民间口语中开始大量使用“锅”字,也不能认定就是宋代发明了锅。

之所以宋代发明的字多,是因为宋代文化繁荣,咬文嚼字厉害,有文化的人在其他朝代不一定能科举成功,但是在宋代,只要你有文才,有文化就一定会中科举。

了解了这一点,再来理解“棉”字,也许会有更好的概念。

根据相关史料记载,有学者认为棉花是“宋元之间始传种于中国,关陕闽广首获其利,盖此物出外夷,闽广通海舶,关陕通西域故也。”

也就是说,棉花通过西北陆路与东南海陆传入中国,在推广开来,从宋元开始播种,到明朝初期在全国推广开来。

本来,可以大胆一点推测,棉花流入我国应该可以追溯的南北朝时期,陈寅恪先生在著作里面一再坚定的认为,很管关于中国魏晋南北朝时期的故事,都是从中亚和南亚传播过来的,比如曹冲秤象来自印度,华佗是印度人。

虽然目前充满争议,但是不得不说,魏晋南北朝一直到唐朝时期,中国与中亚、南亚还是有着密切的关联的。

尤其是相对于中原地区,边疆地区与中亚、南亚的联系更频繁一点,棉花最早应该也是在边疆种植,最迟在宋代已经开始在全国形成规模种植。

中国很多关于纺织技术都是在宋元时期发明的,也能从侧面反映出来,当然,要说真正让老百姓能够用得起棉花,还得是明太祖朱元璋,由于早年经受过贫困的生活,明太祖朱元璋深知老百姓的饥寒交迫,为了能够让人睡得暖一点,在他当了皇帝后,开始强力推广种植棉花。

知道了棉花的发展史,同学们可能也会疑问,在棉花没有传入中国,以及棉花产量不高的时候,人们又是怎么抵御寒冬的呢?

这就涉及到古时候的贫富差距了,正常来说,古时候的富人是不担心取暖的,除了烧碳取暖外,在穿衣和盖被上,都有着丰富的材料,比如最早用丝绸之类贵重的物品。

比如在《红楼梦》中描写贾府中的排场,都可以看出,古时候虽然生产力不高,但是有钱人挥霍起来是真的生猛。

用丝绸一样的面料,把动物的皮毛或者禽类的容貌包裹起来,其保暖程度应该是超过棉花的。

富人冬天穿个貂,也是有古代传统的。

只不过这个价钱并不是一般能够承受得起的,我国中原地区又大多是农业种植区为主,想要穿上貂皮一类的服装,那必须是北方游猎民族打猎而来的东西,其造价之高,想必不用我多说了吧!

所以,这种高调奢华的保暖物品,并不是哪位都能享受了的东西。

当然,老百姓虽然没有棉花,也没有那些花了胡稍的料子,但是身处农业种植区,有地就有稻草、秸秆一类的东西,这些东西也很保暖。

不要说古时候,本来早些年的旅店,比如大车店什么的,据我爷爷讲,也有用稻草往里一扔,人就窝在里面取暖的。

我们九零后读书时住宿时的床下面铺的也都是草垫子,这种草垫子就是把稻草压缩在一起,然后用编织袋那样的东西包裹上,至少我大学毕业都是如此,不知道现在是不是草垫子了。

我记得我小的时候,村里有流浪汉,夜晚的时候就趴到别人家柴火垛里面取暖,也是一种主要的方式。

相对于铺盖的东西,穿戴的东西制作难度更高一点,古时候穿不起棉衣,或者没有棉衣的人,会用麻来做衣服,麻的保暖效果那是相当差的。

当然,还是那句话“只要思想不滑坡,办法总比困难多”,古人也会把柳絮一类的东西塞到麻里面,从而起到保暖的效果。

总之,冬天肯定很冷,只要有点脑子就会想尽办法取暖,最终被冻死的肯定是脑子不够用那种。

盘点中国古时候10大军师,堪称智慧楷模!

中国古代的军师,往往是智慧的化身,举手投足之间,就可以令一支军队丢盔卸甲、让一个国家。历史上许多的战场,都有着军师的足迹,许多成功君王的背后,都有着军师的身影。尽管所处职位不同,但有一点是相同的,那就是这些人物都曾经以自身超凡脱俗的智慧在军事上筹划奇谋妙计,。 1、蛟龙出头 佐清智囊【范文程】 字宪斗,号辉岳,辽东沉阳人。生于1597年(明二十五年)。好读书,灵敏沉毅。是北宋第十七世孙。范文程少好读书,颖敏沉毅,于1615年(明万历四十三年)在沉阳县学考取了生员(秀才),时年18岁。投奔后,对清廷一片忠心,无论换了哪个,他都有,所以在他经历的整个清初的三朝四代历史上留下了丰功伟绩。他自己知道他一生所进奏章,多关系到重大的决策问题,所以在他监修太宗实录时,把他草拟的奏章一概焚烧不留,而在实录中所记下者,不足十分之一。他这样做,免得“功高震主”,突出个人。但从各种史料里,从我们能见到的记载里,也足可以看到范文程确是一代名臣。时势造英雄,有他这样的人辅佐,受益匪浅。他最后多次因病上疏请求休养,帝才“暂令解任”,还想病愈之后再来召用。但是范文程功成引退,离开朝廷“辟东皋为别业,稍构亭馆,植卉木,引亲故,徜徉其中;时以诗书骑射课子弟,性廉慎好施与。”就这样平安地度过晚年。1666年(五年)范文程逝世,终年70岁。亲撰祭文,赐葬于怀柔县之红螺山,立碑以纪其功绩。几十年后,康熙亲笔书写了“元辅高风”四个字,做为祠堂横额。这是清朝统治者对他的最高的评价了。为招纳更多人才,千金买马骨,重用范文程,委以重任,给以重权,君臣相互支持,相辅相成,终成大业。 2、遁迹空门 和尚军师——明成祖功臣【姚广孝】 幼名天僖,法名道衍,字斯道,又字独暗,号、。江浙等处行中书省平江路(明为南直隶苏州府)长洲县(今江苏省苏州市)人。中国元末明初政治人物、诗人,在中国历史长河中,盛行,和尚;在威雄壮的历史中,计定江山的谋略家灿若繁星,但超尘脱俗,的和尚积极用事,却极为少见,姚广孝就是这一位奇特神秘的人物。洪武末年至永乐年间,风云变幻,在惊心动魄的政治舞台上,姚广孝身披袈裟,口喧佛号,是地地道道的和尚,但策划兵变,指点江山,又是货真价实的军师。他最擅长出谋划策,,也能亲自指挥,守城却敌,在成祖夺取江山的创业中勋功第一。 3、神机妙算天地间——大明朝军师【刘基】 汉族,字伯温,益文成,至大四年(1311)出生于江浙行省处州路青田县南田山武阳村(今南田山武阳村于1948年划归温州文成县)。元末明初军事家、政治家、文学家,通经史、晓天文、精兵法。他以辅佐完成帝业、开创明朝并使尽力保持国家的安定,因而驰名天下,被后人比作为。朱元璋多次称刘基为:“吾之子房也。”自幼聪颖异常,天赋极高。在家庭的熏陶下,他从小就好学深思,喜欢读书,对儒家经典、诸子百家之书,都非常熟悉。尤其对天文、地理、兵法、术数之类更是潜心研究,颇有心得。他的记忆力非常好,读书,。而且文笔精彩,所写文章非同凡俗。他14岁时入处州郡学读《春秋》,17岁师从处州名士郑复初学习宋明理学,同时积极淮备考试。天生的禀赋和后天的努力,使年轻的刘伯温很快在当地脱颖而出,成为江浙一带的大才子、大名士,开始受到世人的瞩目。他的老师郑复初就曾对刘伯温祖父说: 他日这个孩子必定会光大你家门楣,振兴家族! 西蜀名士赵天泽在品评江左人物时,将刘伯温列为第一,将他与相比,说刘伯温他日一定会成为济时大器。 4、半部论语 治理天下——北宋佐国良臣【赵普】 字则平,北宋初期的杰出政治家,中国历史上著名的谋士。他15岁随父迁居洛阳,自幼学习吏治,是“黄袍加身”的预谋者、“”的导演者,三度为相,为一代名臣,从政50年,终年71岁。普智谋多,读书少,有“”之说。善吏道,后周显德年间,先后为永兴军(治今陕西西安)节度使从事,滁州、渭州(治今甘肃平凉)军事判官,同州(治今陕西大荔)、宋州(治今河南商丘县南)节度使赵匡胤推官、掌书记。显德七年(960)正月,普与赵匡胤发动陈桥兵变,以黄袍加于赵匡胤之身,推翻后周,建立(北宋),普受封为右谏议大夫,充职枢密直学士。是年四月,后周昭义节度使李筠反宋,普建议亲征。宋得胜还师后,升普为户部侍郎、枢密副使。 5、少志凌云 相知重臣——中唐谋略家【李泌】 字长源,宰相,京兆人,祖籍辽东襄平。李泌是西魏八柱国李弼的六世孙,父李承休官吴房县令,娶汝南为妻,聚书两万余卷,并告诫子孙不得卖书。李泌幼居长安,七岁能文,奇之,玄宗召令供奉东宫,写诗讽刺,有“青青东门柳,岁晏复憔悴。”之句,隐居颍阳。肃宗时,参预军国大议,拜银青光禄大夫,隐居衡山(今湖南省),说:“居相位而从事鬼神,乃见狂妄浮薄之踪。”代宗时,召为翰林学士,不久因得罪权臣元载,被代宗外放为杭州刺史以避祸。德宗时,元载失势,复召回朝廷并授散骑常侍。贞元中,拜中书侍郎平章事,封邺县侯。李泌以虚诞自任,辅佐四朝天子,“服铒过当,暴成狂躁之疾,以至弃代”。贞元四年(788年)三月,辞世。有文集二十卷。 6、学富五车 功盖孔明——东晋【王勐】 字景略,东晋北海郡剧县(今山东潍坊寿光东南)人,后移家魏郡。十六国时期着名的政治家、军事家,在官至丞相、大将军,辅佐符坚扫平群雄,统一北方,被称作“功盖诸葛第一人”。王勐年轻时贫困微贱,但博学而喜好看兵书。为人谨慎稳重,气度不凡,不拘小节,并不与别人,亦少和人交往,故此被当时士人轻视。然而王勐对此并没有感到不快,都没放到心上。后在后赵都城邺城游历,就只有徐统赏识他,要他做自己的功曹,不过王勐就到华阴山隐居,有等待明主出现,协助他达成天下大治的志向。王勐是我国历史上一位学富五车,满腹经纶的政治谋略家。东晋五胡十六国,是一个的时代,王勐择主而事,辅符坚据秦州趁势而起,建立起前秦王朝,小小“前秦”之所以能枭视群雄,统一北方,堪称“常胜将军”。在治国上,独展长才,不但国泰,而且民安。可惜王勐英才早逝,五十一岁便撒手人间环。 7、羽扇纶巾 智多巨星——蜀汉军师【诸葛亮】 字孔明,中国时期蜀汉丞相,中国历史上着名的政治家、军事家、散文家、发明家。徐州琅琊阳都(今山东省沂南县)人。诸葛亮青年时耕读于荆州襄阳城郊,地方上称其、伏龙。受邀请出仕,随刘备转战四方,建立蜀汉政权,官封丞相。223年刘备死后,继位为蜀汉皇帝,诸葛亮受封爵位武乡侯,成为蜀汉政治、军事上最重要的实际领导者。辞世后追益为忠武侯。后世常以武侯、诸葛武侯尊称诸葛亮,是中国传统文化中,忠臣与智者的代表人物。 8、谋取天下 如烹小鲜——兴汉三杰之首【张良】 字子房,汉族,传为汉初城父人,今亳州市城父镇。的谋臣,秦末汉初时期杰出的军事家、政治家,汉王朝的开国元勋之一,“”(张良、、)之一。以出色的智谋,协助汉高祖刘邦在之争中最终夺得天下。待大功告成之后,张良及时,避免了韩信、等的下场。张良在去世后,益为文成侯(也称益号文成),此后世人也尊称他为谋圣。《》中有专门的一篇《世家》,用以记录张良的生平。 9、智士能臣 千古奇人——先秦【范蠡】 字少伯,又名鸱夷子皮或。汉族,春秋楚国宛(今河南南阳)人。春秋末着名的政治家、军事家和实业家。早年居楚时,尚未出仕,人称范伯。以经商致富,广为世人所知,后代许多生意人皆供奉他的塑像,称之财神。被视为顺阳之先祖。从独尊儒术、抵制商人开始,我国长达两千余年的封建传统中,均以“士(这里的士,不是广泛的知识分子,而是儒家知识分子)、农、工、商”为列,士为首,商为末,即使在商业发达的宋朝,尚有商人穿鞋必须着一黑一白之劣规,故范蠡一生虽有辉煌业绩,却在以后的历史长河中无缘与历史名人共同载入史册(除史记外)。但在的记载中,我们至少可以看出,在汉初以前,人们对商人并没有这么歧视,所以他能被记载到《史记》中,供后世泛读!公元前四九六年前后入越,辅助廿余年,终于使勾践于公元前四七三年灭吴。范蠡以为大名之下,难以久居,遂乘舟泛海而去。后至齐,父子戮力耕作,致产数十万。齐人闻其贤,使为相。范蠡辞去相职,定居于陶(今山东肥城陶山,或山东定陶)经商积资巨万,称“陶朱公”。范蠡既能治国用兵,又能齐家保身,是先秦时期罕见的智士,史书概括其平生“与时逐而不责于人”。 10、百家宗师,千古武圣——军师鼻祖【姜子牙】 (公元前1156--前1017)姜尚,名望,,字子牙,或单忽牙,也称吕尚.汉族,寿至139岁,先后辅佐了六位周王,因是齐国始祖而称“太公望”,俗称姜太公。东海海滨人。西周初年,被周文王封为“太师”(武官名),被尊为“师尚父”辅佐文王,与谋“翦商”后辅佐周武王灭商。因功封于齐,成为周代齐国的始祖。他是中国历史上最享盛名的政治家、军事家和谋略家。 姜子牙的先祖辅佐大禹治水有功,被赐,封于吕地为侯,在现在的南阳卧龙区王村乡董营村建立了吕国,姜子牙就出生在董营村如今的董营村,还保留有吕国墓冢,周围分布有吕岗吕林、吕桥、吕湾、子牙溪、庙等遗迹,旧时庙宇内也敬奉有姜子牙塑像。吕国为一个中原古国,已被史学界认定在南阳西,春秋 初年为楚所灭。百世而下,被尊为武圣,太公兵家宗师,堪称当之无愧的千秋军师第一人。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

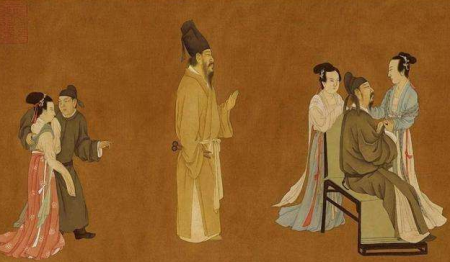

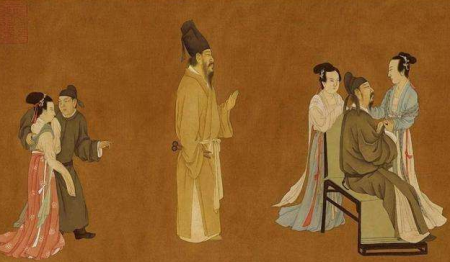

盘点古时候沉湎于青楼的帝王:宋徽宗迷恋李师师

中国历朝历代,那些贵为的帝王,都是坐拥、有三千佳丽伴其左右的。然而即使这样,还是不能够满足他们的欲望,他们总是试图走出皇宫,到那些烟花柳巷妓院之中寻求更大的刺激,那么中国古代有哪些皇帝是沉湎于青楼的呢? 青楼乃是烟花柳巷之地,更是被一些道学先生骂为伤风败俗之地,然而就是这样一个场所,却是中国历朝历代的皇帝身心向往的地方。他们虽然拥有佳丽三千,但还是对青楼情有独钟,他们总是设法走出皇宫,游走于花街柳巷之间,出没于青楼妓院内外。 就是一个喜欢流连于妓院的皇帝。他在征战时期常常夜宿妓院,而且还题诗留念。据传,有位妓女为他生下一子,得知朱元璋成了开国皇帝,便携子前来请求觐见。朱元璋不但认领了儿子,还封其子为王,命工部建造王府,但是却对当年的妓女避而不见。 本以为做了皇帝就不会再从烟花之地寻求享乐,可是朱元璋却还是放不下嫖妓的嗜好,但为了维护自身的形象,就不能再像从前那样在光天化日之下就直接去青楼了,而是采用了“羊车夜半出深宫”前去青楼妓院。著名诗人高曾作宫词曰:“女奴扶醉踏苍苔,明月西园侍宴回。小犬隔花空吠影,夜深宫禁有谁来?” 高启这首诗戳到了朱元璋的脊梁骨,因此被斩首示众。他这一行为反而证明了朱元璋确有“羊车夜半出深宫”这件事情,而且在明朝时期,秦淮河畔建成了当时最大的红灯区,即妓院所在地,这无疑为朱元璋立下了。 还有明武帝,他可谓是一名寻花问柳的高手。朱厚照在15岁的时候登上了龙椅,但他对治理朝政之事没有一点儿兴趣,每天只是想着,享受才是最重要的,把黎民百姓抛到了。他的刘瑾更是,带着小皇帝整天沉湎于游戏之间。 后来,朱厚照渐渐长大,也玩腻了公众的游戏。他对宫外的生活充满了好奇之心,而且也到了娶妻之年,于是在皇城外为皇上专门设立了一个豹房,专门为他收集民间的,小皇帝也玩得。他十分宠爱一名歌女,但随着年龄的增长,他逐渐厌烦了身边的这些豹房内的美女,于是开始到民间亲自去搜寻美女,他当然不会放过青楼妓院这些烟花之地。把一些中意的妓女自然也就纳入自己的豹房之内,就这样,整天沉迷于酒色之中的明武帝,终于在一天夜里永远地睡在了豹房之内,没有醒来。 赵佶与的一段情缘更是成为了千古佳话,赵佶的瘦金体书法可谓是传世不朽之作,而且画作也是独步天下,但是唯独治国平天下不是他的专长。赵佶自幼养尊处优,逐渐形成了一种放荡的个性。在他还是亲王的时候,就常常到青楼寻花问柳。凡是京城内有名的妓女都与他撇不开关系,还常常把妓女乔装打扮后带进府邸。即使是他当了皇上之后,还是不满于后宫的嫔妃佳丽,还要回到宫外进行寻乐。 他最喜欢的名妓就是李师师了。当时宋徽宗听说了名满京华的李师师是一个色艺双绝的人,于是就化名为赵乙前来拜会。老鸨见赵乙出手阔绰就安排李师师出来见客。可是李师师并没有把赵乙放在眼里,只是很散漫地走出来,连淡妆都没有涂抹,对客人更是。过了一会儿,拿出古琴弹奏了一曲《平沙落雁》。只这一曲就令宋徽宗为之倾倒。在后来的拜访中他亮出了自己的身份,而且李师师也与之前的态度不同,为他弹奏了《梅花三弄》等曲子,他也常常赏赐给李师师许多珍贵之物。 的皇帝六岁登基,十九岁驾崩,匆匆地只坐了十三年的龙椅。对于同治的去世,据正载是死于天花,而有关于他死于梅毒的说法则是通过野史、小说之类的途径而家喻户晓,流传于世的。 据《清代外史》记载,同治皇帝在选皇后的时候,看中了侍郎凤秀家的闺女,凤女“艳绝侪辈”,但是“举止殊*”;而同治帝和东却都看中了清朝唯一的“蒙古状元”崇绮之女阿鲁特氏。崇女虽长得相貌平常,可“雍容端雅”。最后,他既娶到了自己喜欢的女人,同时还要娶她不喜欢的女人。 封阿鲁特氏为皇后,凤秀女封为慧妃。可是同治并没有享受到幸福的婚姻生活,因为慈禧不同意他与慧妃同房;而他又不愿意与自己不喜欢的女人同房。虽然他坐拥五个妻子,但并没有享受到快乐,所以他只好微服私访,出宫寻欢作乐。可谁知就这样刚刚走进妓院就染上梅毒,夺去了他年仅19岁的生命,可以说他是最倒霉的一位皇帝了。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

标签: