贾府是小说《红楼梦》里荣国公和宁国公的家宅,也是整部小说的中心地带。今天趣历史小编带来了一篇文章,希望你们喜欢。

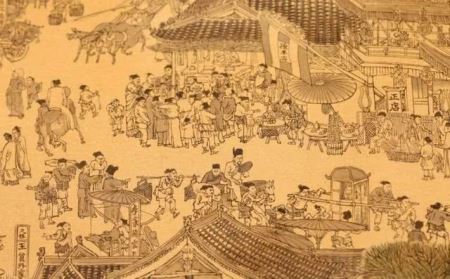

古人的端午节是大节,需要格外重视。富家大族往往都提前很久准备。《红楼梦》贾家也不例外。从第二十四回开始,到第三十一回,用了整整八回铺垫端午节。这其中就写了很多关于那个时代端午节的细节。

(第三十一回)这日正是端阳佳节,蒲艾簪门,虎符系臂。午间,王夫人治了酒席,请薛家母女等赏午。

端午节这一天,非常有仪式感。虽说不像过年那样上下一新,开了宗祠,挂了新漆的桃符、对联等。却也“蒲艾簪门,虎符系臂”,还有赏午的习俗。

古人认为天气转热带来的节气病、疫情等都属于“邪”的范畴,认为五月是“恶月”。但物极必反,端午节的五月初五中午,是“三五相重”,最能去阴邪。

阴阳术数讲求午为阳,重午为至阳;斗指正南,卦象为离,天干丙丁,地支曰午,五行属火,时在仲夏之月,当其时也,万物生长,其势盛极。古人把端午日午时,三午相重,视为极阳时分,最能辟阴邪。端午“赏午”与中秋“赏月”一样重要。

“蒲艾簪门”是指菖蒲和艾草。

《投梭记·出关》:“佳节端阳蒲艾荐,此情谁与展。”

据《五十二病方》中记载,艾叶味苦辛,性温,归肝、脾、肾经,具有清热解毒、除湿止痒等作用。至今还有“家有三年艾,郎中不用来”的谚语。

“虎符系臂”是指虎形小布偶或者虎形符篆。现在民间仍有端午老虎的布偶,多以艾叶填充。古人则系在胳膊上。

民间多有“悬艾人,戴艾虎,饮艾酒,食艾糕,熏艾叶”的民俗,都是祛病祛邪的意思。

贾家的端午节过得极其漫长,发生了很多事。反倒当天很没意思,贾母都没出席王夫人的端午节赏午宴会。主要与贾元春赐节礼有关。这且不表。

王熙凤作为管家,更是早早准备端午节用品。其中大量购置的麝香、冰片,就是做祛邪、消暑之用。

贾芸优秀在很早就细观察过王熙凤行事,用冰片和麝香送礼打通王熙凤关节,替自己找到了管事的工作。

冰片和麝香是端午节除了艾草外最常用之物。只是价格昂贵普通人用不起。刘姥姥家一定只有艾叶和自己缝制的老虎布偶。

贾家的富贵,令他们脱离了普通人的需求。可以用更昂贵的冰片、麝香做成锭子药、荷包、香包等佩戴。用以祛暑、驱蚊、避邪。

贾宝玉身上这类香包,怕不有好几个。他去水仙庵祭奠金钏儿,就是从自己的荷包中取出各类香点上。他的香是“真香”。其中成分逃不脱冰片和麝香。

贾元春的皇宫里所用大体相同,等级要更高级。皇商薛家负责经营采购的就是这一类饰物。

贾元春赐节礼,太太姑娘们人人都有的红麝串,就是用麝香制成的数珠,用以驱蚊、消暑、祛邪。

不过有个细节要注意,王熙凤和李纨只有锭子药没有红麝串。在于麝香对生育期的女子不好。元春为了照顾王熙凤,给媳妇们准备的是锭子药。

锭子,定子也。必定生子!寓意吉祥。往往是制作成可佩戴的首饰一类。李纨从王熙凤,也就没所谓了。

另外,端午节还有很多活动也很有意思。比方斗草、龙舟、吃粽子,端午蛋等等不一一赘述。

解析:大清朝康熙帝王为什么会起名叫作“玄烨”

此页面是否是列表页或首页?未找到合适正文内容。

咸丰算不算昏君?他为什么在清朝颇受争议?

嗨又和大家见面了,今天小编带来了一篇关于在颇受争议的究竟算不算“昏君”呢的文章,希望你们喜欢。 咸丰皇帝是一位苦命的皇帝,他一生可谓是历尽磨难,从登基伊始一直到英年早逝,可以说是没过上一天安稳日子。同时,咸丰皇帝还是一位颇受争议的皇帝,有人评价他刚愎自用妒贤嫉能,致使其也没能够平定天平天国运动;有人评价他玩忽职守,丢下首都北京落荒而逃,任由外国人抢我国宝,毁我瑰宝级皇家园林;有人评价他荒淫无度不知节制,年纪轻轻就将自己原本羸弱的身体彻底造垮,三十岁就一命呜呼。总之,咸丰皇帝绝不是一位好皇帝,甚至是历史的罪人。 客观的评价,咸丰皇帝确实很难算得上是好皇帝,但是也觉不应该成为历史的罪人,甚至可以说,他也并非如一些人评价那样的一无是处。 一、没赶上好时候的年轻皇帝 咸丰皇帝确实是没赶上一个好时候,他是在三十年登级成为皇帝。从元年,也就是公元1644年,到道光三十年,即公元1850年,大清王朝从之始,到咸丰皇帝继位已经过去206年了。由于中国封建社会的天然缺陷,再加之有史以来的天朝上国自居的姿态,以及始于而“发扬光大”于清朝的闭关锁国政策,使得这个完全世界脱节的东方大帝国,此时已然是。 再加之,公元1840年鸦片战争的失利,对于民族自尊心的进一步打击,以及面对着前所未有的外患问题,大清王朝此时处境之艰难,无疑是。原本唯唯是诺的老百姓,此时面对生活之水深火热已经蠢蠢欲动。咸丰皇帝就是在的情况下登上了皇帝的宝座,那一年咸丰皇帝虚岁20,正是意气风发之时。 二、改革第一要素就是会用人 大清王朝当下的状况,咸丰皇帝就已经心知肚明。早在自己还是皇子的时候,受过良好而系统教育的咸丰皇帝,就了解到了祖宗基业当下所面临的危机,以及发现了自己父皇当下执政不当之处。所以上位伊始,咸丰皇帝就做了一个重要的人事决定,将父皇最为倚重的首席穆彰阿罢免,而且是“永不叙用”!这基本上是对自己父亲执政时期,用人方面的全盘否定,颇有魄力! 咸丰皇帝在用人方面确实突破了很多条条框框,在天平天国最为鼎盛,大有将大清王朝取而代之之势时,他突破皇帝立下“规定亲王不得入军机”之祖制,用自己的弟弟恭亲王奕訢为首席军机大臣,此时奕訢也不过就20来岁,他相信最终能够拼尽全力挽救祖宗基业的,还得是自己至亲之人,显然弟弟奕訢是不二人选。果然,奕訢不负众望,总算是将如临深渊的大清王朝拉了回来。 图3 爱新觉罗·奕訢(1833—1898),即和硕恭亲王 有人说事后奕訢被咸丰皇帝“一撸到底”就是的表现,事实上这种说法比较武断。客观的说,毕竟是奕訢先挑战了咸丰皇帝的皇权。奕訢竟然利用皇兄犹豫之间的含糊其辞,来了个瞒天过海。他利用职权之便,到军机处立马拟了一道晋封自己生母为皇的圣旨,并且在大堂之上,公然呈递咸丰皇帝请求批准。咸丰皇帝乃奕訢生母的养子,被“道德绑架”的咸丰皇帝只好同意,奕訢的生母得了封号便安心的去了。 相当于被自己的弟弟“涮”了一把的咸丰皇帝,心里那个恨就不必说了。同时,原本兄弟二人因为继承人问题存在嫌隙,此时奕訢掌管军机就敢挑战自己皇权,还可能留着他吗?所以事后奕訢被贬也就不奇怪了。 最能体现咸丰皇帝改革决心之用人,就是重用了“刺头”肃顺,当然争议也是最大。咸丰皇帝深知,想要破冰现有弊端丛生,死气沉沉的破败景象,启用一位不寻常而又对自己之人乃当务之急,肃顺就是在这个背景之下飞黄腾达。 肃顺,满洲镶蓝,他是之侄郑献亲尔哈朗七世孙,是已故郑慎亲王乌尔恭阿之庶子。一看是庶子,就知道了肃顺是不可能获得承袭亲王爵位之资格,所以成了家之后的肃顺就得搬出王府自谋出路了。这段自谋出路的经历,给了肃顺了解民间的千姿百态,也了解到那些坐享其成,国家蛀虫一般地旗人们是怎么个之生活状态,这些认知对之后以及掌权,推行一些列举措是有很大影响的。肃顺常常挂在嘴边的一句话就是“咱们旗人混蛋多”,确实很中肯。肃顺在咸丰朝被破格提拔。从被擢升为“内阁学士”到“御前侍卫”也不过就四年时间,肃顺一下子位极人臣之巅。 肃顺为什么能得到咸丰皇帝如此倚重?一方面原因是肃顺办事果断,不怕得罪人的风格比较对咸丰皇帝用人的路子,但更主要的是,肃顺的工作绩效确实十分抢眼,列举几点如下: 1. 重用汉臣。 如、以及这些晚清明臣,哪一个没得到过肃顺的关照,尤其是左宗棠,要不是肃顺出手相救,左宗棠在历史上就是个“人名”,根本没机会成为名人。 2. 整风官场。 仅举一例,震惊全国的“戊午科场案”正是被肃顺破获,为了以儆效尤,肃顺坚守国家法度,硬生生要求咸丰皇帝处死了主考官,一品大员协办柏葰。 3. 废黜旗人待遇。 如前文所述,肃顺对于旗人“白吃饱”之行径是深恶痛绝。为了削减了国家支出,肃顺砍了旗人的福利,省下来的钱正好用于国家平定战乱。 这些举措都是肃顺为了挽救大清朝,顶着被人“下黑手”和“扒祖坟”的压力,“硬”推行下去的。大清王朝应该感谢肃顺的阔斧,更要感谢咸丰皇帝的慧眼识人。 三、自绝生路的忧郁之君 内忧未除,外患已至,外国人的坚船利炮到底还是突破了大沽口炮台。为了阻击侵略者,中华儿女以血肉之躯与外国人的长枪大炮对抗,我们的士兵如同伐木割草一般一排排倒下。在惨烈的事实面前,国人才明白,外国人不但是在战舰上无敌,陆地战依然可以打你个毫无还手之力。这不是人种之间的差异,而是科技时代的差异,这在当时怎么也无法逾越之差异,给我华夏大地带来了无尽的创痛。 咸丰皇帝怎么也不明白,自己为了挽救王朝已然倾尽全力,为何还是这般田地?就连首都京城大清王朝最后的脸面都要眼看着保不住了。 果然,咸丰皇帝最不愿意看到的事情还是发生了,外国毛子还是闯进了北京城,仓惶之间咸丰皇帝选择了“木兰秋狝”,就是逃到热河避难。从后来事态发展来看,这次逃离是咸丰皇帝人生最大的败笔!结果,咸丰皇帝再也没有活着回到北京城。 北京城遭受的前所未有之践踏,更可气的是据说一些国人也跟着。当咸丰皇帝得知千古之园——圆明园被焚之一炬之时,真是肝胆俱裂,一口鲜血喷在了奏折之上。而接下来的日子里,接踵而至是各种丧权辱国的条约以及割地赔款的不争事实。 我们不难想象此时咸丰皇帝之心情是何等悲凉,他可能甚至怀疑当初父皇为什么要选自己当皇帝,让自己成了败坏祖宗基业的背锅人。他也痛恨自己为何要逃离京城,现在看来还不如在北京城与洋人,还能落得个“君为社稷死”的好名声,但是说什么都晚了。所以咸丰皇帝选择了逃避,无论热河生活条件多么艰苦,他都坚持不回北京。 就在咸丰皇帝逃到热河一年之后,终于熬到了人生尽头。咸丰皇帝虽然心灰意冷,但是祖宗社稷之重任并没有忘记,他在临死之时,尽量权衡各方面关系,出了一套看似全方位考虑的托孤方案,将自己唯一年幼儿子,托付给了他生前最为信任之人。安排有后事以后,咸丰皇帝终于灯枯油尽,他感到腹中饥饿,但是还没等燕窝粥做好就撒手人寰。 对于咸丰皇帝一生的总评,也许有人会说他能够做得更好,但是我想说他已经做了他所能做的一切。四年之后,咸丰皇帝终于,盖棺于定陵。 免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。